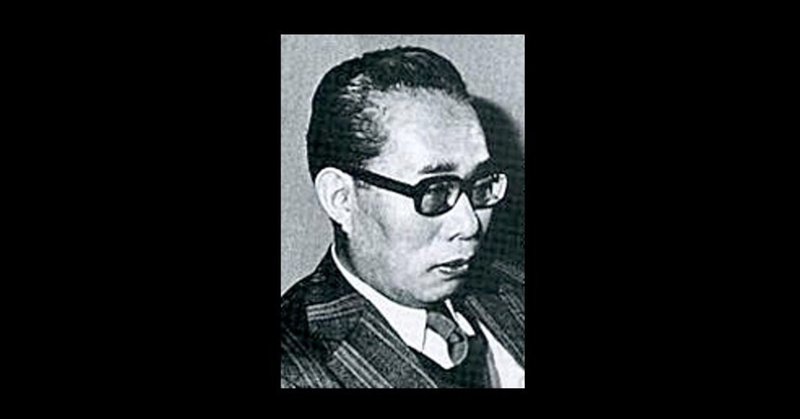

◆読書日記.《塚本邦雄『新選小倉百人一首』》

※本稿は某SNSに2020年12月30日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。

今年(※2020年)、毎日1~2首くらいのペースで少しずつ読んでいた塚本邦雄『新選小倉百人一首』を、この度やっと読了した。

本書は現代前衛短歌運動の中心的人物であった塚本邦雄が藤原定家・選『小倉百人一首』(鎌倉時代初期の秀歌撰)を「凡作」と断じ、「自分ならこれを選ぶ」と同じ歌人のラインナップから別の歌を取り上げて紹介する新・百人一首である。

本書を読んで初めて知ったのは、定家のこの『小倉百人一首』は凡作ばかりだという批判は評論家や学者からも指摘されていることなのだという。

『小倉百人一首』ほどの有名なアンソロジーで、更には教科書や古語辞典にさえ掲載されている「日本を代表する歌集」にそのような評価があると言う事を知らなかった自分としては、この指摘はけっこう衝撃的だった。

解説者の島内景二も言っているように「凡作も数百回、数千回と耳にしているうちに名作と錯覚され、大きな影響を与えている」のであろう。

そういう日本の美的評価基準の頽廃を憂いて――いや、むしろ「憤然として」といって良いほどの義憤とライバル心とをむき出しにして――定家に真正面から挑戦状を叩きつけたのが本書なのである。

本書をお読みになってみればすぐお分かりになると思うが、塚本邦雄は超本気なのである。

塚本は、今からおよそ800年以上前の中世の歌人の仕事に対して、本気で怒髪天を衝くような怒りを覚え、そんな昔の歌人に対してボロクソに批判をするのである。

「達磨歌」と世間を呆れさせたあの中世の超絶技巧の歌人・藤原定家に対してである。

この表現はいかほども誇張ではない。塚本が『小倉百人一首』を裁定する言葉は苛烈と言っても良いほどだ。その口吻をいくつか拾ってみよう――

「掛詞が技巧の上でも平凡で煩わしい。採れる歌ではあるまい」

「(この一首は)決して凡歌ではないが、(この作者の)代表作でもない」

「(この一首は)貴種の中でも詩魂抜群の彼にしては常凡の作だろう」

「(この一首は)文体そのものが常套的で、類歌があまりにも多く、ほとんど印象に残らない」

「縁語・掛詞の多用が、御多分に漏れず大まかで、調べもスロウ・テンポ、その持味を、作者ゆえに面白いとでも思わぬ以外、採りようのない歌だ」

「この歌、斎藤茂吉に「理論も極めて平凡、常識に過ぎない」云々と酷評されている」

――等々といった容赦のなさである(笑)。

つまり彼は、800年もの昔の歌人にまで本気で勝とうとライバル心むき出しにして藤原定家に一冊の"挑戦状"を送り付けているのである。

まさに"美の鬼"塚本らしい一冊である。

ぼくはこの塚本の考え方には実に共感できるのである。

きっと塚本は「ホンモノでないもの」が世間を大手を振ってまかり通っているという現状が許せないのである。

「批評・評論」がおろそかにされた芸術ジャンルと言うのは衰退するものである。

何が「美」で、何が「醜」なのか。

何を「優」として、何を「悪し」とするのか。

一般に「美」は定義しきれないものとされているが、それで良いはずがない。

だからその曖昧なものについて太古から様々な議論がなされ(古くはプラトンの昔から、「美」とは何かという議論がある)、どの時代にも芸術の傍らに常に批評が成立し、「美学」という学問までもできているのである。

「まあ、これもこれで味があって面白いよね」や「まあ、そういう考え方もあるよね」等と言う曖昧な基準がまかり通り、批評も評論も通用しなくなってしまうといったような芸術は、間違いなく廃れるのだ。

人は誰しも、多かれ少なかれ批評的な意識は持っている。でなければ人は買い物一つできやしない。

「批評」を勉強した事のない単なるマンガ好きの人であってさえも、本屋に並ぶマンガを片っ端から買う事など出来はしないのだから、人は必ずその中から買うものについて優劣の差――つまりは「批評」を下しているのである。

そう考えれば、服を買う時でも食材を選ぶ時でも、はたまたお昼ご飯を食べるために入る料理屋を選ぶ時でも、人は何かしらの批評眼を発揮していると言えよう。

逆に、例えば「批評・評論のない芸術」「作品について優劣の評価をせずに取り上げる」といった「実験」は過去、既に何回か行われている。

例えば世界各国で開催されていたアンデパンダン展の例を出しても良いだろう。日本では読売アンデパンダン展が有名だった(読売アンデパンダン展については赤瀬川原平『反芸術アンパン (ちくま文庫)』が非常に詳しい)。

無審査・基準無しという「何らかの美的基準によって作品の優劣を問わない展覧会」がどのようなものになるのか、日本でもありありとその実例が示されたという意味で読売アンパンは意味があったと言える。

誰の評価基準も設定しない「あれもいいよね、これも面白いよね」という、個人が面白いと思ってるものなら何でも受け入れてしまう芸術展がいったいどうなったのか。

「価値の底が割れる」のである。

実際、展示ケースの中に、単なる石ころや、そこらに落ちてるイヌの糞や、大量の洗濯バサミなんかが並んでいたら、一体それをどう鑑賞すれば良いのか。

出品者全員の「これはおれが面白いと思ってやっている事なんだ!」という主張の元、このような意味不明なカオスが現れた。

そこではもう「いい」も「悪い」も、「美しい/醜い」も「面白い/つまらない」も、誰も判定する事ができない。

一人一人全く別個の「美」を主張すると、「美しい」には意味がなくなってしまう。

「どれもこれも全て一様に面白い/価値がある」という状況は、「全てに意味/価値がない」状況に反転するのだ。

だからこそ、何かしら普遍的なロジックを用いて、それぞれの作品に「差」をつけるための基準を示す意味がある。

このように一度そういう極限状況を経験しないと、批評や評論の価値は理解できないのかもしれない。

日本ではなぜか議論や批判を厭う傾向がある。

例えば忌憚ない厳しい批評活動を行っているぼくの友人などは、あまりに厳しい評価をするので遂に「Amazonカスタマーレビュー」に投稿していた記事を全削除され、投稿不可にされてしまった……なんてこともあったほどだ。

ぼくも作品に対して批判的な意見を書くと「どんな作品にも何かしら面白い所がある。批判じゃなくて、その作品の良い所を見つけて褒めべきでは?」といったような批判を受ける事がある。

だが、そういった「作者も一生懸命作っているのだから、悪い事は言わない事にしよう」だとか、「どんな作品にも必ず面白い所はあるはず」だとかいう考え方は、逆にそのジャンル自体を愚弄する事ではないだろうか?

何故なら、作家を甘やかす事自体がそのジャンルを衰亡させていく事に繋がるからである。

少し分かり易い例えをしよう。

1万円のワインと千円以下の安物ワインとを飲み比べて「高いワインも美味しいけど安いのは安いので楽しめるよね」なんて主張が主流を占めて、伝統的に積み上げてきたワインの価値や評価を誰一人わからなくなったらどうなるか?

ワイン農家がこだわり抜いて作り続けている高級ワインの「意味」がなくなる。

「高いワインも安いワインもどっちもどっちで、どちらも美味しい」なんて価値観が一般化して誰も彼もワインの良し悪しが分からなくなってしまったら、ワイン業界はすぐに衰退するだろう。

誰も好き好んで手の込んだワインを作ろうとは思わなくなってしまう。高級ワインを作る事なんて馬鹿馬鹿しくて誰もやらないだろう。

「良いものと、悪いもの」という価値の「差」を誰も知らなければ、「良いものを作ろう」という創作者の意欲などまるで意味がなくなってしまうのである。

美術で言えば、例えばゴッホやルソーの絵なんかは、現代に至るまで誰もその価値を評価する者がいなかったならば「単なるアマチュアの落書き」でしかなかった。

「良し悪し」を判定する基準がなければ、芸術などは存在しえないのである。

ここまで説明すれば、本書における塚本邦雄が「怒りすぎ」でも「ボロクソに言いすぎ」でもないと言っている事の意味が、少しは分かってもらえるだろうか。

彼は本気で短歌という芸術ジャンルを現代でも通用するように蘇生したかったのである。

日本文化研究者アレックス・カーの日本人論『ニッポン景観論』には、白洲正子の「愛しているなら、怒らねばならない」という言葉を紹介していた。

その芸術ジャンルを本当に進歩させたいというのならば「批判だけ」でも「褒めるだけ」でも十分ではない。本当にそれを愛しているのならば、それを守るために怒らねばならないのだ。

塚本は、愛しているからこそ、「美」の価値を凋落させたくないからこそ、誰よりも何よりも「美の基準」に厳しいのである。

本書の批判は非常に辛辣だ。だが、その辛辣さは「愛」ゆえの、情熱の辛さなのだ。塚本邦雄はこのアンソロジーの冒頭に、次のような自分の短歌を掲げている。

「きらめくは歌の玉匣眠る夜の海こそ千尋やすらはぬかも」――塚本邦雄

この一首に、既に彼の決意のほどがにじみ出ている。

敬愛する塚本邦雄の情熱の籠った歌論であり、アンソロジーである本書。

塚本の感性や短歌の評価の仕方や目の付け所や楽しみ方、どれもこれも非常に勉強になったし、それぞれの歌の取り上げ方も、非常に美しく感動した。

この本をじっくり読み進められたこの一年は、思えばそれだけでも幸せな一年であったと思える。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?