もの忘れが多い人が覚えるべき抜け漏れの少ないタスクリストの作り方

イベントづくり先生のオーガナイザーM(@organizermanual)です。

このnoteは、インターネットや趣味の繋がりを活かして自分のイベントを立ち上げたばかりの初心者オーガナイザーさんに向けて、個人主催イベントから起業して10年以上プロイベンターとして活動した私の経験を元に「転ばぬ先の杖」となる知識や情報をご提供しています。

前回は第4部「プロジェクト管理」編の導入をお話しましたが、今回からいよいよ本題です。

プロジェクト管理のスタート地点は何をおいてもタスク管理です。

個人主催イベントのオーガナイザーの仕事も例外ではありません。理想のイベントを実現するためには、そこにたどり着くために必要な作業は何かを正確に把握する必要があります。

見落としがちなポイントもあるので、ぜひ最後までお付き合いください!

「プロジェクト」と「タスク」

プロジェクト管理をする上で必ず知っておいて欲しい言葉が「タスク」です。「プロジェクト」と「タスク」は常にワンセットです。

「プロジェクト」はいつどこでどんなイベントを開催したいという計画全体のことです。一方、「タスク」はプロジェクト実現の為に行わなければならない一連のことを個々の作業単位に分割したものです。

例えば、『イベントづくり先生』というnoteで個人主催イベントの極意を発信するという「プロジェクト」は次のようなタスクに分割できます。

『イベントづくり先生』立ち上げまでのタスク

・全体コンセプトとゴールを決める

・必要なコンテンツを挙げる

・シラバスに落とし込む

・個々の記事の企画を考える

・掲載媒体を決める(noteとInstagramを選ぶ)

・noteのアカウントを作成する

・Instagramのアカウントを作成する

・アイコン画像を作成する

・記事を執筆する

・スライド画像を作成する

タスク管理において最も重要なのは「タスク」を思いつくことです。

何を当たり前のことを…と思われるかもしれませんが、ここが多くのプロジェクト管理者が見落とす盲点です。

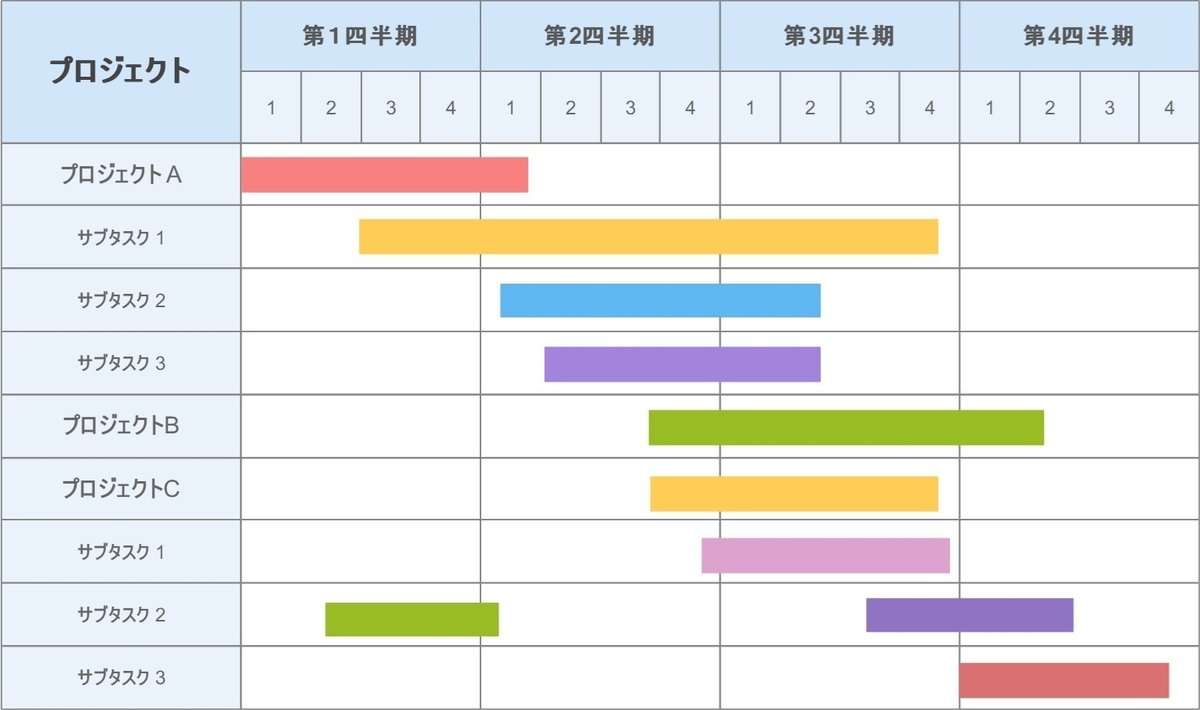

タスク管理やプロジェクト管理というと、真っ先にイメージされるのは次のガントチャートのようなものではないでしょうか?

ガントチャートとは、縦軸をタスクリスト、横軸に時系列として、棒グラフによって各タスクの順序や期限、優先度を示し、また進捗状況を管理するものです。

非常に便利で強力なプロジェクト管理ツールですが、そもそも縦軸のタスクリストがしっかりしていないと何の役にも立ちません。

ガントチャートに限らず、PCやスマートフォン向けに提供される様々なタスク管理ツールは、いずれも"今そこにあるタスクをいかに効率よく、且つ正確に処理する"ことに主眼を置いたもので、「プロジェクト」実現に必要な「タスク」は、あなた自身が思いつくしかありません。

そして、「タスクリスト」づくりは一定の経験が求められる作業です。

経験不足を補って正確な「タスクリスト」を作成する方法

「タスクリスト」づくりが難しいのは、全ての「タスク」が同時並行で現るものではないからです。個々の「タスク」は相互に関連し、干渉し、プロジェクト管理を複雑にします。

特に、今よりちょっと先に何をしなければならないかを把握するのは、初心者にとっては想像よりも難しい作業です。

もちろん、プロジェクト管理を行う中で、見落としていた「タスク」が現れることは日常茶飯事で、慌てず、計画に取り込んでいけば良いのですが、やはりその瞬間はバタバタするので、事前にどんな作業が必要になるのかを把握できているに越したことはありません。

そこで今回は、経験不足を補って、今後必要になるタスクをなるべく早くに見通すための必殺技を伝授します。

「タスクリスト」作成術1:前と後ろから考える

もっともシンプルで確実な手法が、プロジェクトの前と後ろから必要なタスクを考えていく方法です。

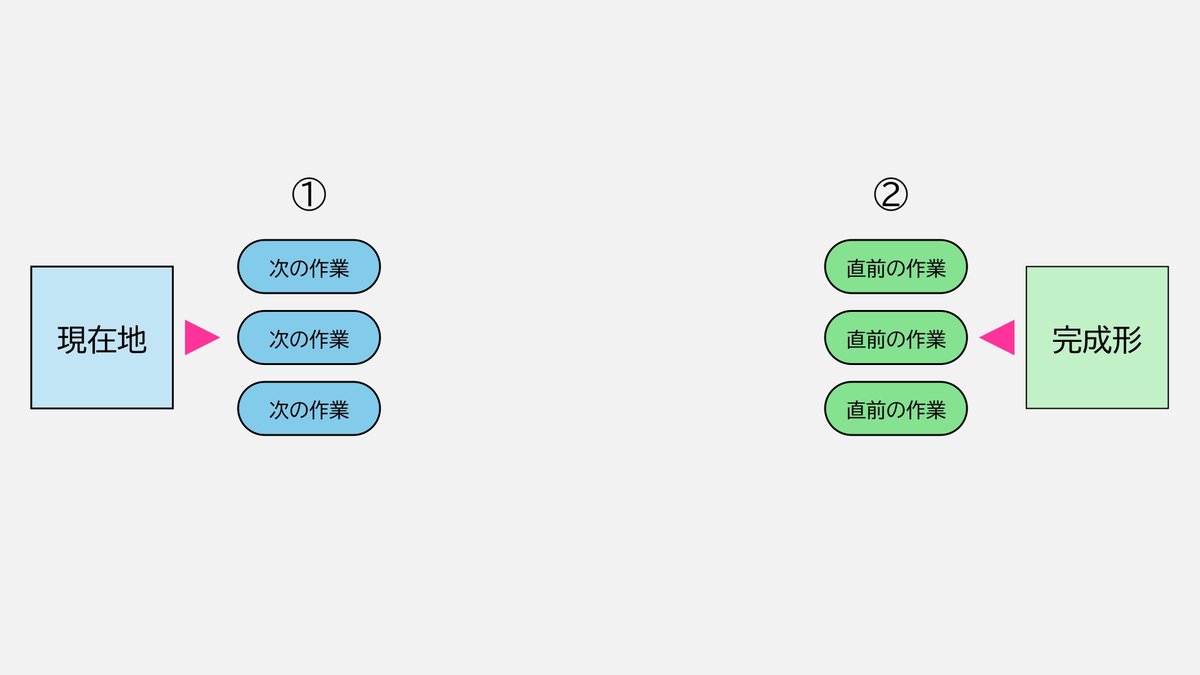

イメージとしてはこんな↓感じです。

どんな初心者オーガナイザーでも「今とりあえずしなければならないのは何か」は見えています。また、同じくらい、理想とするイベントの開催直前に自分が何をしているかは具体的に想像できます。

だから、まずは「現在地」と「完成形」を起点に必要な作業をピックアップします。

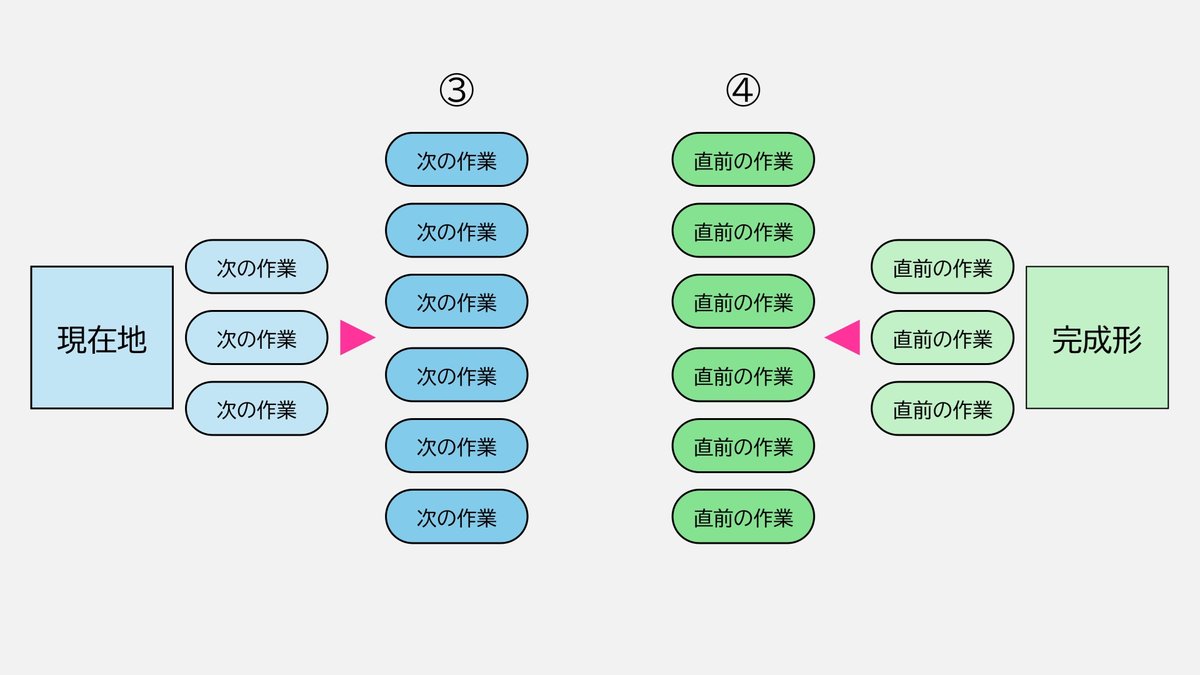

そして、次は今把握できた作業を起点に「次の作業」と「直前の作業」として何が必要かを考えていきます。

具体的な作業を起点とすることで、その次やその直前をより具体的に想像できるようになります。

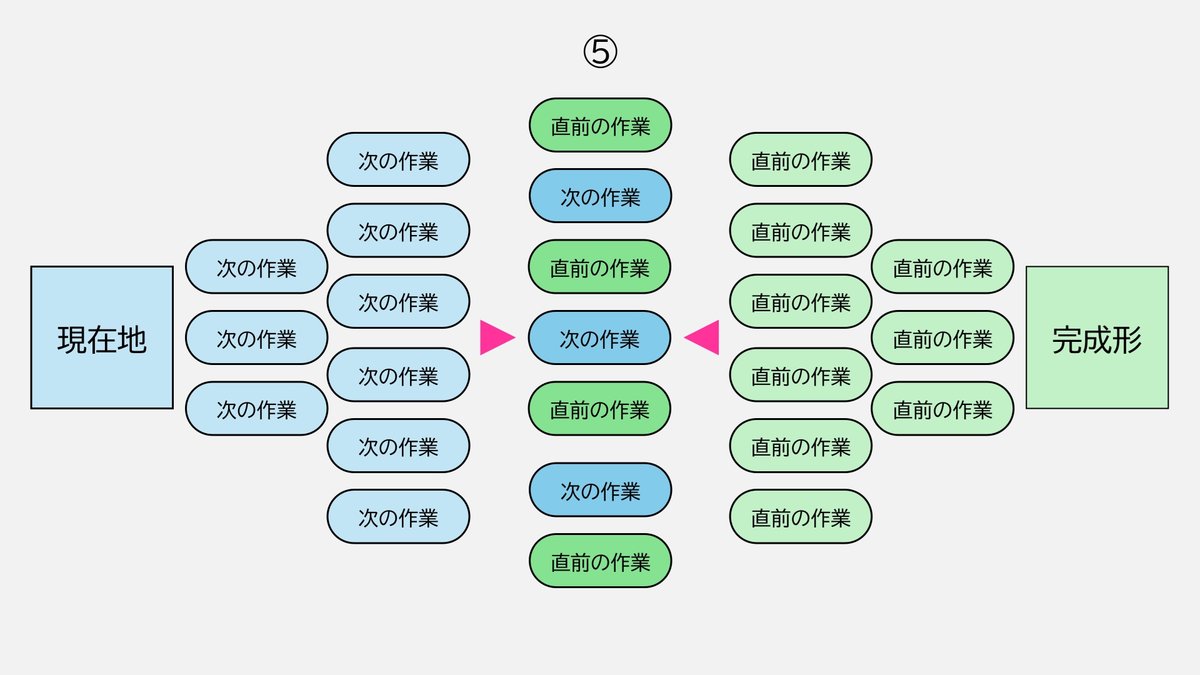

こうした作業を何度か繰り返していると、どこかで前からのタスクと後ろからのタスクが重なる時間軸に到達します。

これで、ある程度の抜け漏れはあっても、「現在地」から「完成形」までを網羅的な「タスクリスト」でつなぐことができました。

「タスク」同士が関連性をもって途切れなく繋がっていれば、致命的な作業の見落としによって「プロジェクト」が頓挫する可能性を相当低く抑えることができます。

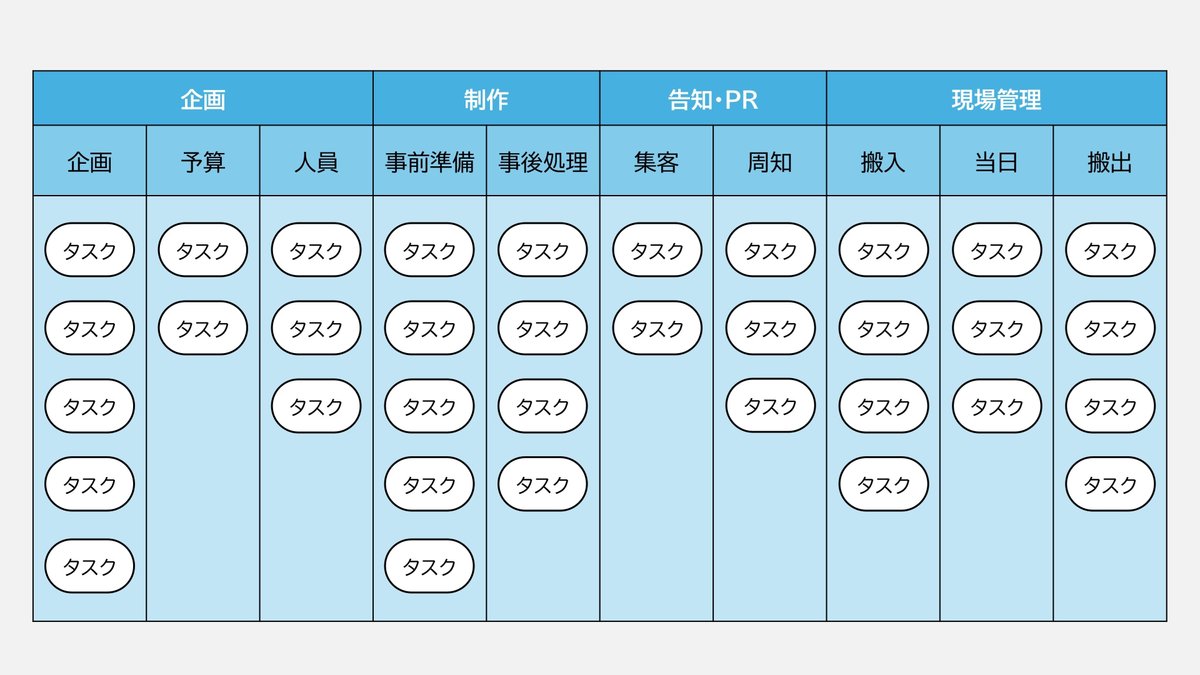

「タスクリスト」作成術2:カテゴリ分けして整理する

もう少し「タスクリスト」の抜け漏れをなくしたい人は、今挙がっているタスクをカテゴリ別に整理してみることをお薦めします。

この時、単一のレイヤーではなく、大カテゴリ・小カテゴリ・タスクという3レイヤーで考えると「プロジェクト」をより立体的に捉えられるようになります。

このように三層構造で俯瞰して見ると、各カテゴリ内で足りていない作業に気が付きやすくなります。

このような作業を何度も繰り返していると、いくつかの典型的なパターンがあることにも気が付いて、徐々に「タスクリスト」づくりがスムーズに行えるようになっていきます。

まとめ

今回は、プロジェクト管理の中でも根幹をなすタスク管理の中でも、効率的で正確な「タスクリスト」の作り方をご紹介しました。

ここまで言っておいてアレなのですが、「タスク」が細分化されて詳細な「タスクリスト」が作れるほど良いというものでもないということは心得ておいてください。「タスク」を細かく細かくリスト化すると、逆にそればかりに捉われて作業の進みが悪くなってしまうような事例は往々にして起こり得ます。

大切なのは、出発点からゴール地点までを網羅的にバランスよく把握できることです。

「タスク」という作業の単位をどの程度の粒度で見るかは、各オーガナイザーやプロジェクトマネージャー次第なのですが、個人的には、最初はある程度ざっくりしているくらいの方が管理しやすいと思っています。

そういったことも念頭に、ぜひ試行錯誤してみて下さい。

次回は、リスト化した「タスク」の優先度をどのように決めていくかについて、お話します。

ぜひ最後までお付き合いください!