「生きる」とは、記憶をインスタレーションすることークリスチャン・ボルタンスキーと『千と千尋の神隠し』にみる死生観

記憶は今日と明日の接着剤

ぼくたちは、昨日生きた自分と今日生きた自分が同じだと信じて疑わない。

もしかしたら昨日までは違う誰かとして生きていて今日になって急にすり替わったかもしれないとか、もしかしたら、昨日とは違う世界線の個体として今日の自分をはじめたかもしれないとか、そういうことは考えない。

まあ、毎朝起きた際にコマンドが出るわけでもないので、信じる信じないという決断に至ることすらなく、昨日までの記憶が接着剤になって今日という自分が自然発生的に生まれ、明日も紡がれる。

このように、ぼくたちをぼくたちたらしめているものは、時の流れと記憶の蓄積なのだろう。

そしていまを生きるぼくらは、他者との関係性にそれを見出している。

「おのずから」の縄文時代とも、「我思う、ゆえに我あり」と述べたデカルトが生きていた時代とも違うのだ。

時間という概念を一方通行で並べ、知覚する。そしてそれを他者と共有し、他者が見守る中で、ぼくたちは自我を持って、生きることができている。

だからこそ、ぼくたちは自分がいたことを刻みたがるし、都度、点を打ちたがるし、過去の自分が確かにそこに在ったことをなぞっては、他者の目に映るように発信する。

それは、Instagramのストーリーだったり、twitterだったり、YouTubeのライブ配信だったり、企業活動を通じて社会課題解決を掲げたり、イノベーションを生んだりなど表現媒体は様々と思うが、とにかく地球上のどこかにいる、誰かに向けて自分の生の断片を切り取って格納する。

ボルタンスキーの死へのまなざし

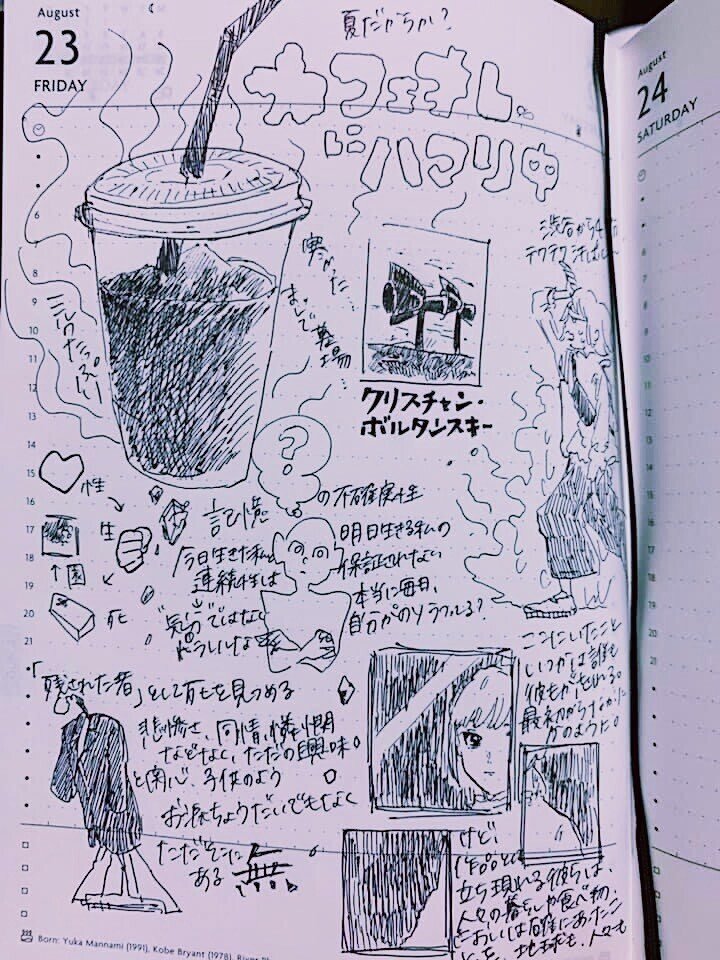

なぜ急にこんな話をしたかというと、クリスチャン・ボルタンスキーの逝去をニュースで閲覧した際に、2年ほど前の晩夏に彼の展覧会を観たことを思い出したからだ。

晩夏に、何を思ったのか渋谷から国立新美術館まで歩いた。青山霊園に差し掛かる手前で、電車を使わなかったことをひどく後悔したのを覚えている。蒸し風呂に入ってるようなひどい湿気が全身にまとわりつき、道中買ったアイスカフェオレのプラカップもぼくもびしゃびしゃに汗をかいていた。

もはや、それすらも意図せず設置された、ボルタンスキーの世界観を存分に味わうための前座だったのかもしれないと今は思う。

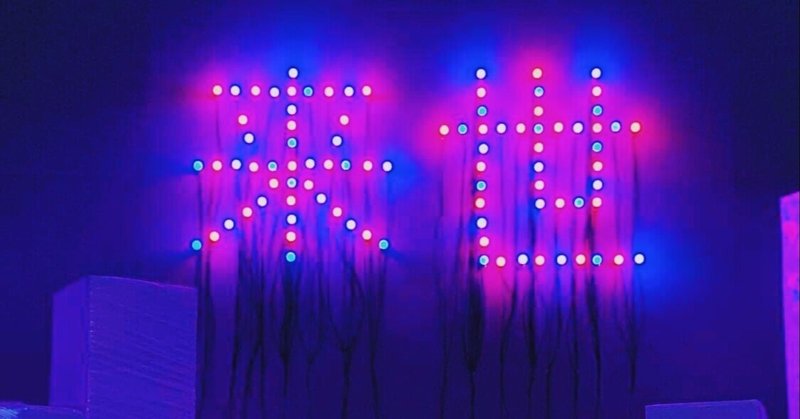

蒸し風呂地獄を抜けたら、今度は極寒地獄。体温を感じるものを徹底的に排除し、無機質な空間に、機械的に冷気を詰め込むだけ詰め込んだ館内はボルタンスキー作品の異質さを際立てるのに正解だった。本当に死後の世界に来たような臨場感を味わえた。

彼の作品は幾度か鑑賞したことがあったが、ホラーが大の苦手なぼくは、独特な不気味さが嫌だったし、死という誰もが共有できるものを扱い、憐憫を誘う小賢しい人とひどく穿った観方をしていたものだった。

しかし、どうだろう。

その展覧会では彼の死に対する眼差しに、よく耳にする虚しさや憐憫さ、悲惨さとかいう容易いお涙頂戴な、湿気や粘りをもったものではなく、純粋で、やさしく、真っ直ぐな子供のそれを感じた。故にときに残酷で、ときにドライ。

ぼくは彼の中に、ただただそこに横たわる無に対して「どうして?どうして?」と無邪気に、好奇心で質問攻めする「残された側」の子どもがちらと見えて、なんだか親近感が沸いてしまったのだ。

地球は、ぼくの死を覚えてなんかくれない

人は二度、死を迎えるというのはよく聞く話だ。一度目はその人の肉体的死、二度目はその人を知る者が地球からいなくなった時。

彼のユダヤ人学生の顔写真と電球を組み合わせた祭壇のような作品と対峙した時、大虐殺で亡くなった彼らは、ボルタンスキーの作品になることで、生き続けることができているのだと思った。

個体が消滅すれば、その人の好きなものやその人のにおい、いろ、暮らし、すベてがもろとも消える。そして、そこに在ったことを知る人がいなくなった時、その存在はあたかも最初から「なかった」ことになる。地球は、覚えてくれないのだ。

けれど、ユダヤ人の彼・彼女らの生の断片は、ボルタンスキーの作品の一部となることで命を宿し、いまを生きる人々の記憶の中に存在している。

大虐殺されたうちの名もなき、個体もなき数人が、ボルタンスキーの作品として、まだ見ぬ未来を生きる人々とこれから出会い、彼らの中で紡がれ、生き続けるのだと思った時、宇宙的な壮大さを感じて思わず鳥肌が立った。

その点、顔が判別できない肖像写真や鏡をモチーフにした作品が意図するものとは、そこに対峙するぼくたちも、名もなき一人であることを訴えているのだと感じた。

トンネルの向こう側は、千尋が失うだろう記憶

寒さでツクツクとリズムを取りたがる頭に、『千と千尋の神隠し』のラストシーンが浮かんだ。

宮崎駿がいうには、あれは「自分のことを認めてくれた人と世界を、すべて捨て、失わなくてはならない切ない話」なんだそうだ。

もしかしたら、あの出来事は、あそこで出会った人々はすべて夢であったかもしれない、存在しないものなのかもしれないのだ。

しかし、宮崎駿は、ラストシーンで、車に葉っぱを積もらせることで「時間」が経っていることを表したり、銭婆が千尋にあげた髪留めを光らせたりした。

それは、千尋が、猛烈に生きていた、成長してきた証だった。あの夢のような不思議な世界も、あの世界で出会った人々だって、それを通じて成長した千尋もちゃんと存在していたことを示したかったのだと思う。

確かにそこに在ったはずなのに、覚えていないのなら、忘れてしまうのであれば、最初からなかったのと同じ。それも、自分ではなくて、他者のなかで、だ。

だからこそ、ぼくたちは何者かでありたいと願うし、何かを成し遂げたり、何かを後世に残したいと少なからず願ってしまう。そうでなくては、生きている意味がないとまで思い悩んでしまう。

ボルタンスキーの残酷な好奇心は、ぼくの心の触れて欲しくない、柔らかいところを抉った。そして、間接的にか直接的かはわからないが、誰かと誰かの間でしか人は生きていけないのかと絶望をもたらした。

とはいえ、お察しの通り、ぼくもその愚かな一人だ。

こうして、書いて、描いて、つくることで、自分が確かに在ることを確認しては安心し、誰かに自分を知覚してもらうことで生きている手触り感を得ている。

ともすれば、ぼくは今読んでいるあなたに生かされている。のかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?