三四郎が出掛けた「運動会」

【スキ御礼】歳時記を旅する31〔運動会〕後*声援をまあるく繋ぎ運動会|

明治16年(1883)6月、東京帝国大学の法・文・理学部と予備門の合同運動会が開かれた。

この運動会を主唱して指導したのは、予備門の雇外人講師ストレンジ(Frederick William Strange)である。

当時、法・文・理の三学部への進学者は、その管轄下にある予備門での課程履修(欧米語の修得)が義務づけられていた。

運動会の開催は、ストレンジが来日して8年目の29歳の時。

運動会の対象が予備門と大学の法文理の三学部だったのは、自らが教えた学生とその進学者だったということなのだろう。

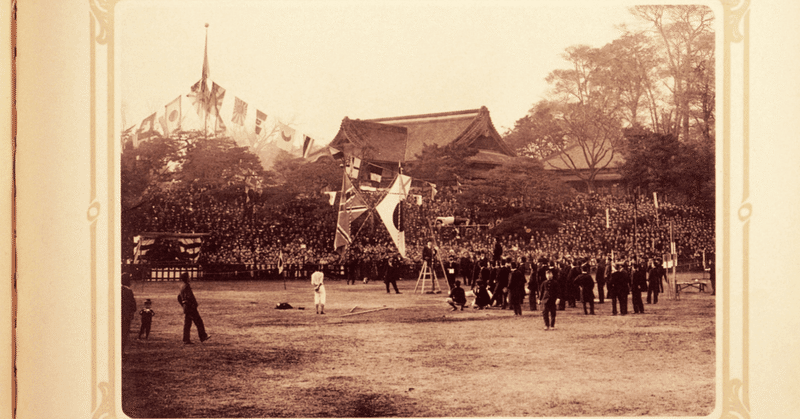

写真は、明治37(1904)年版の『東京帝国大學』の写真帖。場所は現在でいう本郷地区キャンパスの御殿下グラウンド。

写真帖が発行されてから4年後の明治41年、朝日新聞に掲載された夏目漱石の小説『三四郎』に運動会の描写がある。

会場の入口は運動場の南の隅にある。大きな日の丸と英吉利の国旗が交叉してある。日の丸は合点が行くが、英吉利の国旗は何の為だか解らない。三四郎は日英同盟の所為かとも考えた。けれども日英同盟と大学の陸上運動会とはどう云う関係があるか、頓と見当が付かなかった。

写真を見ると、確かに日の丸とイギリスの国旗が交差しているところが写っている。

三四郎がその理由と考えた日英同盟は、写真帖の発行の2年前の明治35年に締結されている。

当時、この同盟の成立を記念して、日英両国旗を交差させた日英同盟旗が作られていたという。

では、三四郎も頓と見当が付かなかったという、大学の陸上運動会とどういう関係があったのか。

運動会の指導者のストレンジはイギリス・ロンドンから来日している。

ストレンジは、授業の傍ら、東京帝国大学の予備門の学生たちにスポーツを教えるところから始めた。

第1回の運動会が開催されてから4年後の明治20年頃には、ほぼ全国の学校行事として普及していったという。

ストレンジは、この写真帖が出版される15年前の明治22年(1889)に、スポーツ文化の普及に対する貢献が評価され、勲五等双光旭日章を授与されるに至ったが、同年34歳で亡くなっている。

その葬儀は学校が一切を取り仕切ることになり、葬儀の予定は、校長名で新聞各紙に告知された。

ストレンジが旭日章の受賞者であることから、葬儀の列は歩兵部隊が先導し、葬列の親族、友人、学生、教授、教師のグループの先頭は文部次官だった。

青山霊園に至るその行列は、半マイルほど続いたという。

小説『三四郎』の発表は、第1回の運動会から25年、ストレンジの没後19年が経った頃になる。

運動会で日英の国旗を交叉させるのは、当時の国家の軍事的な気運がそうだったからなのだろうが、イギリス出身のストレンジに対する顕彰の意味も少しはあったのではないかとも想像する。

三四郎君、いかがだろうか。

☆最新の東京大学本郷キャンパスの写真が届きました。

m_cat48 さんの記事をご紹介します。

銀杏の黄葉がきれいです。

(岡田 耕)

*参考文献(引用のほか)

『新修体育大辞典』不昧堂出版 1976年

21世紀スポーツ大事典 大修館書店 2015年

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「フレデリック・ウィリアム・ストレンジ」2022/11/19

高橋孝蔵『倫敦から来た近代スポーツの伝道師』小学館 2012年

写真/写真帖『東京帝國大學』東京大学総合図書館所蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?