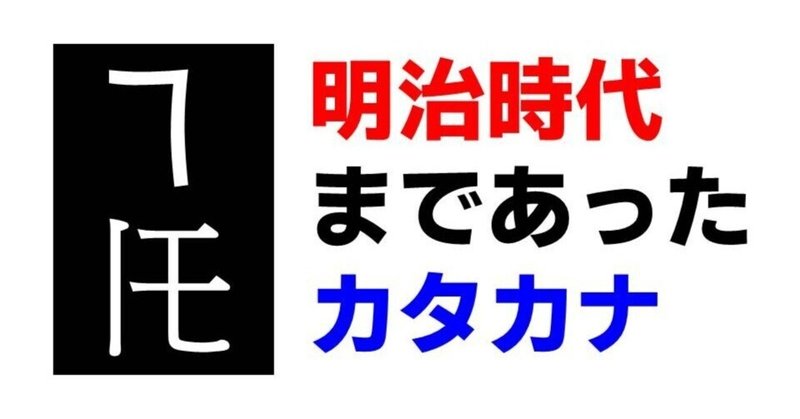

明治初期にはあって、今は存在しないカタカナ【合字】

お字書き道TALKSは「書道や文字って面白いし楽しいよ!」と何とかお伝えしたい!そんなチャンネルです。YouTube、Podcastもよろしく! スキ&フォローお願いいたします。

150年前の論文

前回の記事で、150年ほど前の論文「書ハ美術ナラズ」(小山正太郎 1857-1916年)について触れました。

筆者はなんともこの件が気になっており。ついに原論文を発見。今一生懸命読んでいるところ(この後記事にします)。

読みづらい・・・!!!!涙

現代語と言えば現代語だけれど、

現代と異なる言い回しで、

漢字以外は全てカタカナで記述され、

濁点半濁点はままならず、

句点「。」は無く、すべてが読点「、」で

漢字はほとんど旧字体、

挙句、見たことが無い文字が表れる・・・!

▼小山正太郎「書ハ美術ナラス」

●東洋学芸雑誌8号172頁(1882[明治15]年5月)

●東洋学芸雑誌9号205頁(1882[明治15]年6月)

●東洋学芸雑誌10号227頁(1882[明治15]年7月)

150年も前の論文を読んで、その主張や価値観を分析しても、現代とでは時代が違い過ぎて意味あるのか・・・?とも思いますが、それでもこれは、書道人として、岡倉天心の論駁含め読んでおきたい。

今回は、そこで出てくる現代にはない不思議な文字について書いてみようと思います。

ヿ

「ヿ」と、カギカッコで囲うともはや目が狂ってきますが、次のように出てきます↓↓

これは、「コト」と読みます。なぜこう読むのか、には2つの説があるようです。

1.カタカナの「コト」の文字を合体させて(合字)作られた

2.漢字「事」の草書体から考えられた略字として作られた

「ヿ」は見慣れてくると普通に読めるくらい、この論文の中には頻出していました。

𪜈(←多くのデバイスで文字化けするかも)

今回の論文においては、「ヿ」よりも頻出だった気がするのが、「𪜈」。(ぱっと見「THE」みたいに見える)

これは、カタカナ「トモ」が合体した文字。「~ども」など濁点を自分で補って読む場合も多い。

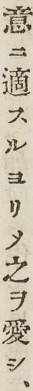

𬼀(←多くのデバイスで文字化けするかも)

「ソ」・・・???では文脈が通らない、、なんだろうこれは。

「意に適するよりして之を愛し」、「して」と読みます。

これは漢字の「為」の1,2画目を取った略字と言われています。(「シテ」の部分を取った合字と言っても成り立ちそうな気もする)

他にも色々ある

「書ハ美術ナラズ」の論文に出てきた不思議な文字はこのくらいですが、調べてみると他にも色々あるようです。※テキストでは出せないので画像のみ

合体したひらがなのことは、特に「合略仮名(ごうりゃくがな)」と言う。

1900年、一音一字

これらの文字は、平仮名が淘汰された1900年(明治33年)の小学校令によって使用されなくなっていきました。(平仮名→ひらがなへ)

一音一字、となれば、これらの文字は混乱を来すため排除されていったものと考えられます。

以前略字(①、②)の話も扱いましたが、これらは略字の一種とも言えます。

想像ですが、まだまだ手書きが多かった時代に、よく使う文字を使い勝手良く合理化・簡略化したのではと思います。活版文字としても、文字数少なくて良いかも!?

日本語の書き文字・書き言葉は、明治に大激変が起きていますが、またまた知らないことが沢山あるなあ・・という印象。たかだが150年前くらいなのに。

それもそうと、次回は「書ハ美術ナラズ」論争、読み解いていきたいと思います!

noteのスキ♡はアカウントがない人でも押せるので、記事が面白かったと思った方は是非スキ♡押していってくださるととっても嬉しいです!

フォローも感謝感激!

※毎週火曜19時更新

『YouTube』も『Podcast』もよろしくお願いいたします↓↓↓

○YouTube

よろしければサポートお願いします!いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!