「浅草の反甫の怪奇」−酔いどれは化かされがち−『江戸名所道戯尽』

今日は昨日作ったカレーを3食分食べて飽きてきました。

カレーは何食食べても飽きないと思っていたのに、流石に今晩の夕飯は気持ち悪くなりました。

しばらくはカレーはいらないかな、、。そんな気持ちになっていることが残念です、、。笑

そんなショックを受けた今日も広景。今回は『江戸名所道戯尽』の「三 浅草反甫の奇怪」です。

◼️ファーストインプレッション

この絵、どこかでみたことありますね。。

いや、それはまた違う絵でした。ちょっと前の「王子の狐」の話に似ていると思っただけでした。

この絵も狐ではなく狸に化かされている様子を描いたもの。

狸に化かされている三人は鍬を掲げて左に向かって恐る恐る進んでいるように見えます。

それを後ろで指示している狸。めちゃくちゃ偉そう。

歩いてきた跡が描かれていてかわいいなと思いきや、でっぷりなお腹。憎たらしい。

ここを浅草の一角だなんて感じないほど狸に操られている場面が強烈です。

月には雲が霞んでいます。まるでたらしこみのような滲み具合を感じます。それだけでちょっと怪しい雰囲気。まさに怪奇という言葉がピッタリの場面ですね。

◼️三人の様子

この化かされた三人の様子に着目すると、可笑しいでしかない。

左右の両端の二人は顔がにやけていて、上の空なんだなということがよくわかりますね。

しかし真ん中の人は顰めっ面で何かに挑む時のような形相。であるにもかかわらず、頭に草履を乗せて、ふんどしが解けている。

一番滑稽という言葉が似合ってしまう人はこの真ん中の人でしょう。

参考著書によると、この近辺には吉原遊郭があったので、その帰りに酔ったまま化かされてしまった様子であると言われています。

三人で遊郭に行って気が良くなってしまったのですね。

明け方、奥さんにこっぴどく叱られている未来がみえています、、。

◼️狸×浮世絵

狸を描いた錦絵って意外とあまりなくて、北斎の『北斎漫画』に散りばめられていたりとか、国芳がなかなか強烈な絵を描いていたり。

北斎漫画では、第一編に動物集がありますが、イタチやら狐はあっても狸はどれかは判別がつきません。

右ページの真ん中あたり左側にいる短足君かな?

たぬきっちゃたぬき。いたちっちゃいたち。?

第十五編にある絵ですが、狸は右ページ。

リアルな狸で、大きな丸みのある尻尾と丸い頭、そこに付いている程度の小さな鼻。短い足も相まって正直かわいい生き物。

広景の描く狸はかわいいの要素は一つもない生き物として描かれていますね。全然違う。

国芳の描く狸はなかなか酷いもんです。

これ、人みたいな狸が描かれていますが、それぞれ大きなGBを持っている。

GBと称します笑。

こちらの記事にもまとめられていました。

天の上の雷神も、ソレを吊り下げている。

甲冑を着た武将もソレを肩に担いで、何かを言い放っています。

女型の朱色の着物を着た役者はソレを持っていません。

なんの気持ちも湧いてこないほど、すでに別物のモチーフとして描かれていますね。

こんなにも狸とGBがかけ合わさって理由の一つにこんな言われがあるそう。

そして狸のあそこはなぜ大きく描かれるようになったのでしょう?それは金箔を作る際に狸の皮をかぶせて槌で打ち延ばす工程があり、うち伸ばすことで金が畳八枚分の広さも延びるということからきています。その延びる様を反映させているわけですね。また、狸は金の精霊であるという言い伝えもあり、その言い伝えも理由の一つなのかもしれません。

金箔を作るときに狸の皮をかぶせて行い、そうすると金箔がしっかり伸びるのらしい。その「伸び」と金箔が狸と掛け合わさって、当たり前のようにGBに直喩されているということです。

ここであまり画像を載せないのは上の記事の真似事になってしまうし、振り返るときになんとも言えない気持ちになるので控えさせていただきます。

気になる方は上の記事に移行していただければと思います、、。

狸の画像はこれほどしか見つからなかったのですが、一つちょっと気になる絵を見つけました。

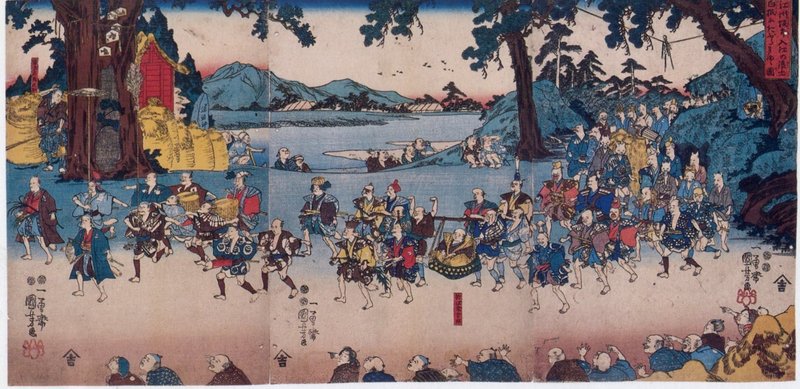

歌川国芳の『江州坂本入江の浪士』「白狐にたぶらかさるる図」です。

こちらは1849年の作品。

一行は大名行列の一場面みたいですが、前半の列は変なポーズをしている。後ろにいくほど狐の姿が現れてきてしまっています。それをみている人々は笑っています。

左の一枚には腕を広げてTT兄弟みたいなポーズをしていたり、足を跳ね上げさせていたり、あまりに操られている感のあるポーズ。

表情からどんな感情かを読めないのも相まって、操り人形のような胸や腕から動いている感。

真ん中の絵には、頭にカボチャや大根、急須を乗せている人々がいますね。広景の絵の真ん中の人に似ている。

籠に乗ったお殿様は眠っています。彼を指差して笑っている人々は気持ちよさそう。笑

右の絵には、いよいよ狐たちの姿が現れています。酔っ払いみたいな人が多く描かれていることから、やはり酔っ払いは狸・狐の格好の餌食なのですね。

この絵は1849年、広景の絵は1859年。

この他に狸や狐が人を化かしている絵を見つけられていたら比較はもっと多様だったかもしれません。

今回は狸ですが、狐を描いた国芳の作品から化かされた時の人間の可笑しさをトレースしていたのかもしれないなと思いました。

人は化かされると、頭にあり得ないものを乗せてしまうし、変ねポーズで歩いていても平気だし、酔っていたら格好の餌食になりうるというということは何となく共通認識で、先の絵を見て頭に入れていたのかもしれませんね。

今日は狸を描いた他の浮世絵と、広景の作品の元として可能性ある絵を見ていきました。

今日はここま!

#歌川広景 #江戸名所道戯尽 #浅草反甫の奇怪 #狸 #歌川国芳 #北斎漫画 #葛飾北斎 #浮世絵 #アート #美術 #芸術 #日本絵画 #江戸時代

#江戸絵画

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?