オーテマティックの半生記

オーテマティックの半生記

幼少の頃の思い出(国立・吹上・伊集院)(1966~1978)

僕の父は台湾生まれ、母は満州生まれである。終戦後、故郷である鹿児島に引き揚げて来た。数年を鹿児島で過ごした後、進学〜就職を機会に東京に出たらしい。

僕は1966年6月17日、母方の故郷・鹿児島県日置郡伊集院町(現・日置市伊集院町)にて生まれた。里帰り出産だったため、生後何ヶ月かして東京での生活が始まった。最初に長期間、東京を離れたのは1歳を終えようとする頃だった、弟が生まれるタイミングで僕は一人、伊集院の祖父母のところへ預けられたのだ(弟は東京生まれである)。母の代わりを数ヶ月の間務めてくれた祖母に対して情が移ってしまったらしく、母と祖母の見分けがつかなくなる程だったと聞いている。

国立市にある中央郵政研修所というところが父の職場だったのだが、僕の家はその敷地に接する職員住宅で、6畳2間という間取りだった。この場所で19歳までを過ごすことになるが「借家住まいプラス狭小住宅」という生活環境がその後の人生に与えた影響、特に「持ち家に対しての憧れ」はこの頃から膨らんでいた。ただ、この住宅の裏は有刺鉄線の柵を乗り越えると職員のための広大なグラウンドが広がっており、勝手にプライベートな空間として利用することが出来た。草野球をしたり、バッタやコオロギを捕まえたり。もちろん不法侵入なので、「ドケチ」というあだ名のついたジャージ姿のおじさんが注意喚起にやってくる。彼に怒られると、その日の遊びはおしまいだった。草野球をする場所は他にもあったが、中でも隣町との境に位置する空き地(何故か僕らは平和台球場と呼んでいた)では、子供同士で自然と対抗試合が行われるなど、大人の管理下にない「遊びとしての野球」が満喫できたのであった。国立という場所は、まだまだ田舎で多摩川の支流で泳ぐことも出来た。清流とは言えなかったが、ザリガニの巣穴に手を突っ込んで捕獲したり、鯉やフナ、クチボソなどを釣ったりもしていた。

父方の故郷は、現在自分が暮らしている吹上町。伊集院とは車で15分程度の距離にある。吹上の祖父には「お前はここに帰ってくる人間だ」と何度か言われた記憶がある。吹上浜にキス釣りに行ったり、裏山を案内してもらった。おそらく祖父は、父が東京から離れられないことをどこかで悟っており、いわゆる「孫戻し」の意識で僕に接していたのだと思われる。

小学生の頃の夏休みは、国立を離れ、伊集院と吹上で過ごしていた。東京駅から西鹿児島駅(現・鹿児島中央駅)まで、小学二年生の弟と四年生の僕、二人で寝台特急「はやぶさ」に乗って旅をした記憶がある。22時間かかった。テンションが上がって寝付けず、深夜まで細長い窓から知らない街の夜景を見ていた。当時は「ブルートレイン」や「銀河鉄道999」のブームもあり、主人公と自分を重ね合わせてワクワクしていたのだろう。ようやくたどり着いた西鹿児島駅では親戚一同が出迎えてくれ、みな揃って「お帰りなさい」と言ってくれた。僕の帰ってくる場所はここなのか?この夏休みに得た「何か」が、2000年に鹿児島移住を決断させたことは間違いない。

国立第二小学校時代(1973~1978)

前述した外遊びとは別に、インドア派・文化系の遊びも充実していた。絵を描いて過ごす友人が何人かいたのだ。画用紙を裁断し、小さく折りたたんで雑誌の様なものを作ったのは小学校三年生の頃。仮面ライダーのスピンオフものを描いた記憶もあるし、クラスの女子を悪役に見立てたヒーローものもあったと思う。物語は、前置きもなくいきなり悪役を倒す程度のお粗末なものだったが、小冊子にパッケージングされて何冊か積み上がると、そこにシリーズ性やコレクションという意味が出てきた。部屋に閉じこもって、作った仲間で回し読みをすることしか頭にはなかったが、この経験が高学年で日の目をみることになる。

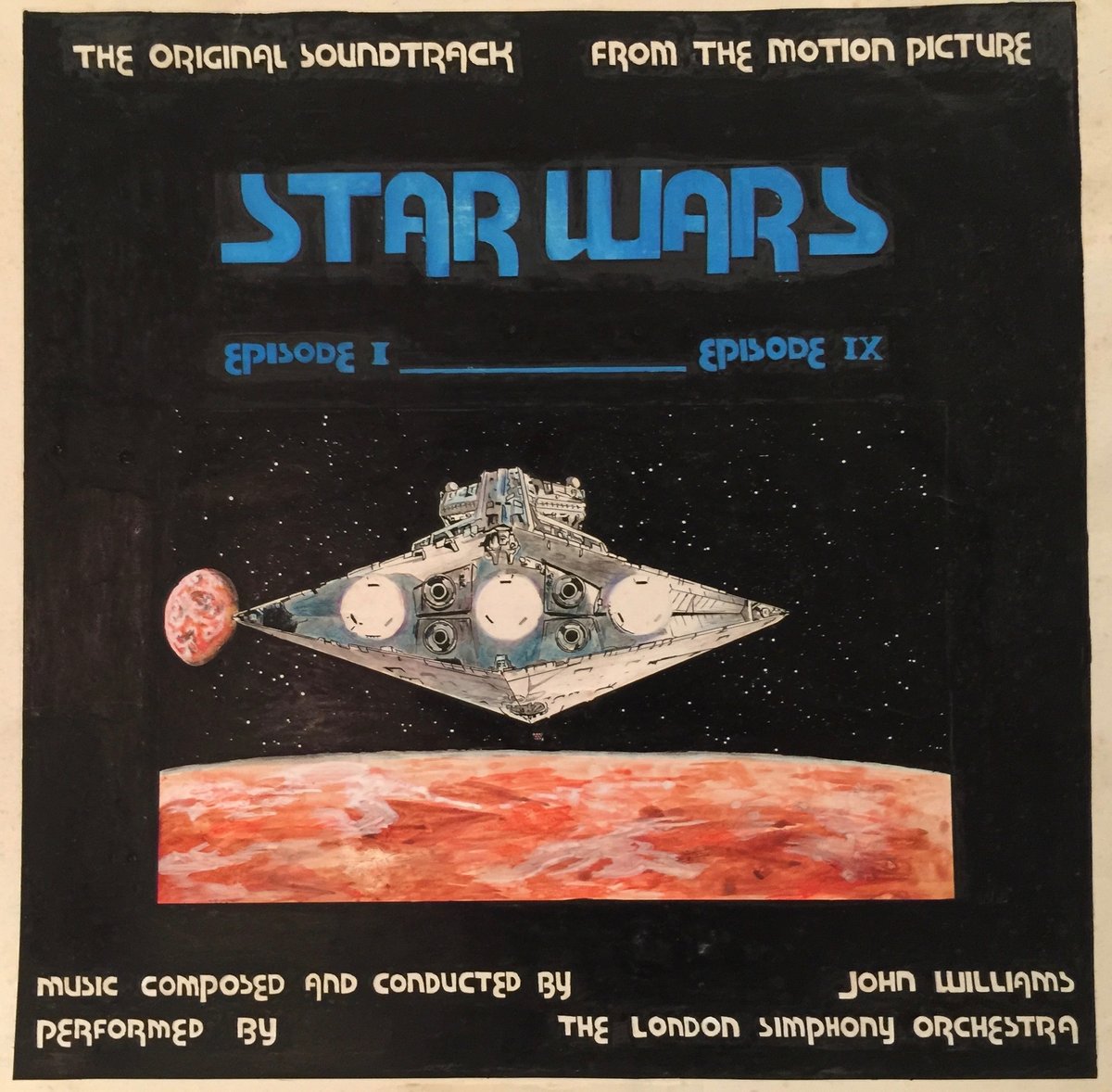

小学校6年生の夏休みは特別な意味を持っている。映画「スター・ウォーズ」が公開された年だ。父に連れられて新宿武蔵野館で観たのが初めてだったが、これぞカルチャーショック・・・脳の構造が裏返るほどの衝撃を受けた。これは一体何なのか、何でロボットや宇宙船がボロボロなのか、自分には意味のわからないことだらけであった。とにかくスゴイ、スゴイぞと・・・冷や汗をかきながら劇場を後にしたのを覚えている。その年の誕生日プレゼントは、「スター・ウォーズ」のオリジナル・サウンドトラック盤だった。二枚組のLPを90分のカセットテープに録音し、毎晩寝る前に聴いていた。睡眠学習の効果なのか、今でも全ての曲を歌うことが出来る。

この頃、スター・ウォーズの衝撃を、モヤモヤしながらも自分の中で消化していく、という作業を小学生ながらに進めていくことになる。新聞や雑誌を切り抜きスクラップブックに貼り付けたり、関連グッズの収集にも余念がなかった。そんな中、六年生のお別れ会の演目で、「スター・ウォーズ」の紙芝居を作ろうということになった。メンバーは気の合う仲間男女3名ずつ。誰かの家に放課後に集まり、実に100枚以上に及ぶ紙芝居を完成させたのだった(僕の家は狭くて作業場としては使われなかった)。幾ら好きであっても、小学生にこの映画をコンパクトにまとめる能力はなく、お別れ会の貴重な時間を1時間以上に渡って費やす大作となってしまった。みんなの前で分厚い紙芝居の束をドン!と教卓に置いた時に、消失からため息の様な声が湧いたのを今でも覚えている。みんなが楽しんでくれたかどうかは定かでないが、少なくとも「作ったものを人前で発表する」という快感は、この時から始まっていたのかも知れない。

国立第二中学校時代(1979~1981)

「中学までは体を鍛えていた方が良い」そんなぼんやりとした父からの助言を素直に受け、中一の春にバレーボール部に入部した。当時僕は周りに比べて背が高く、またバレーボールが流行っていたという安直な理由だけで選んでしまった。ここで僕は最初の挫折を知ることになる。朝練、そして放課後の部活、日曜日は遠征試合、夏休みも練習と、小学生の頃に比べて自分の時間が圧倒的に少なくなってしまったのだ。家に帰ると、疲れて麦茶を2リットル飲んで寝てしまう。このままでは、僕はダメになってしまうのではないか?と真剣に悩み始めた。中一の冬に退部を決意し、顧問の先生に泣きながら退部を申し出たのだった。先生のことを尊敬していたので、こうした形のお別れは自分にとっても辛かった。

退部してから、自分に膨大な自由な時間が与えられた。家に帰ってからは帰宅部の仲間5~6名とバドミントンをしたり、ポーカーをしたり、16時から放映されていた「史上最強の美女バイオニック・ジェミー」などを観て過ごした。遊んでばかりもいられないので、「ラジオドラマを作ろう」と帰宅部の仲間に申し出た。紙芝居のメンバーは隣の中学や私立中学に進学してしまったが、あの成功体験が忘れられなかったのだろう。僕は「御茶之子災祭」(おちゃのこさいさい)というラジオドラマの脚本を書いた。世界各国から超能力者が集まって、指導者と呼ばれる悪を倒す、かなりいい加減な物語だ。1980年当時、まだビデオカメラは存在していなかった。しかしラジカセはみんな持っていたのである。みんなが一台ずつラジカセを持ち寄り「音楽を流すラジカセ」「効果音を流すラジカセ」を決める。そして、それらをバックにタイミングを合わせて一人一人が超能力者になりきり「それら全てを録音するラジカセ」に向かってセリフを読むのだ。シーンごとに録音、録音。編集技術はないので間違えたらテープを巻き戻して上書き録音する。そんな訳でアウトテイクのないマスターテープが一本仕上がるのである。

それと同時に「TEA-TIME」という同人誌も並行して製作していた。お茶の子だからティータイムなのである。中学生ながら、なかなか意欲的なネーミングだったのだったのではないか。「TEA-TIME」では、最近観た映画の解説やオリジナルの漫画をメンバーが数ページずつ担当していた。この「御茶之子災祭」と「TEA-TIME」を軸にした活動は、高校時代まで続けられ、4本のラジオドラマと数冊の同人誌が作られた。必然的に門外不出の内容になってしまったが、それが楽しかった。みんな別々の高校に進学したのだが、このためだけに集まっていたことは、今考えても不思議なのである。

僕の人生の中において制服を着ていたのは、この中学時代だけである。詰襟のホックを外して、肩掛けカバンは肩から垂直に下ろすスタイルが一般的だったので、僕は三年間詰襟をきちんと締め、カバンは肩から斜めにかけていた。「周りに流されることに対しての恐怖」というものが、ずっと心の中にある。

以下、時間があったら・・・次の順序で進めていこうと考えています。

果たしていつになるのか。

東京都立三鷹高校時代(1982-1984)

武蔵野美術学院時代(1982-1985)

武蔵野美術大学時代 (1986-1989)

フリーランス・聖蹟桜ヶ丘時代(1990~1991)

フリーランス・高島平時代(1992~1993)

フリーランス・豪徳寺時代(1994~1995)

フリーランス・幡ヶ谷時代(1995~1996)

フリーランス・渋谷時代(1997~1999)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?