ジョブ型雇用とは。日本企業が見直すべき人事評価制度

近年、日本企業で注目を集めているジョブ型雇用。これは欧米諸国で主流となっている雇用方法の一つです。

なぜ今、日本ではジョブ型雇用にスポットライトが当たっているのか。ジョブ型雇用を導入しはじめる企業が増加している理由やジョブ型雇用によってもたらされる人事評価や人財採用への影響について解説していきます。

ジョブ型雇用とは

ジョブ型雇用とは、企業側が求めている「職務」に対してコミットできる人財を採用していく雇用方法のことをいいます。「営業職」「デザイナー職」など採用したい職種を具体化させるだけでなく、それぞれの職種でどのような職務内容を行うかまでを明確にします。

その際に使用されるのが「ジョブディスクリプション」です。ジョブディスクリプションは職務記述書ともいい、各職種・ポジションにはそれぞれどのような役割や責任、権限があるのか、必要なスキルや経験・資格は何なのかといった詳細までを記載していきます。

ジョブディスクリプションを用意して求める人財像を詳細に示しておくことは、求職者との認識の齟齬を防ぐためにも非常に重要です。

欧米企業と日本企業の雇用制度の違い

ジョブ型雇用自体は、日本で生まれた雇用方法ではなく、もともと欧米諸国の企業で導入されている雇用方法です。

雇用方法が大きく異なる欧米諸国と日本の違いにはどのような背景があるのかを整理していきます。

■欧米諸国で主流なジョブ型雇用

欧米企業がジョブ型を導入する背景には、各国の教育制度が大きく関与しています。

例えば、アメリカでは100年以上も前から学生インターンシップの制度を導入しており、学生は社会人になる前から各社で実務経験を積む機会が設けられています。

ドイツでは、学校での座学に加え、企業での実習制度も整備されており、一人ひとりが専門スキルを身につけた状態で社会に出て、自分のスキルを生かせる職場で即戦力として働くことが主流となっています。

このように、「個のスキル」を重んじる教育制度が国全体で充実しているため、欧米諸国ではジョブ型雇用がスムーズに実現できていると考えることができます。

■日本企業に多いメンバーシップ雇用

一方で、従来の日本では欧米諸国のように専門知識に特化した教育制度ではありませんでした。高度経済成長期における経済の立て直しには長期的に働いてくれる人財が重宝され、それを実現させるために「個」よりも「組織」として力をつけていくことに重きを置いた経営戦略を各企業が立て始めたのです。

よって、複数名の新卒を「総合職」という括りで一括採用する企業が大半でした。入社してから各企業が独自の社員教育を行い、社員の適性を見て企業側が適材適所に人財配置していくという点は欧米企業との大きな違いです。

このような雇用方法をメンバーシップ型雇用といいます。「個」を重んじる欧米諸国と比べ、「組織」や「仲間」での調和や協力姿勢を重んじる日本教育特有の雇用方法とも言われています。

しかしながら、現在ではテレワークをはじめとした働き方の変化にともない、日本企業でも「個のスキル」を重要視されるようになっています。そこで、欧米諸国が導入するジョブ型雇用に目をつけ、自社に導入する企業が増えてきたことが日本でジョブ型雇用が注目され始めるようになった背景です。

ジョブ型とメンバーシップ型の違い

欧米企業に多いジョブ型雇用と、日本企業に多いメンバーシップ型雇用の一番の違いは、「職種(≒役割)」に人を充てていくのか、「人」に職種を充てていくのかという点です。

ジョブ型雇用では、各ポジションに対する要件を満たしている人が応募することになりますので、社歴や年齢よりも「スキル」に着目した採用を進めていくことが特徴として挙げられます。

また、メンバーシップ型雇用では基本的に年功序列の考え方を基にしており、昇給・昇格に関しても年齢や勤続年数で判断されることが多いのも特徴です。

では、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用について、それぞれの特徴を具体的に掘り下げていきます。

ジョブ型のメリット

・職種に特化し、専門分野に強い人財を確保できる。

・成果に貪欲な姿勢をもつメンバーが増える。

・成果を公正に評価するため、メンバーのモチベーション向上につながる。

経営側としては、今足りていないスキルを持っている人財をピンポイントで採用することができるので、組織として成果を上げやすい環境づくりに繋がります。

また、メンバーは自分の頑張りを公正・公平に評価してもらえるので、モチベーションの向上につながったり、優秀な人財が離脱するリスクを減らすことができます。

ジョブ型のデメリット

・会社都合で転勤や異動をさせづらい。

・新卒や未経験のメンバーが活躍できる場が限られている。

・担当業務が減ったりなくなった際に、雇用の危険性が生まれる。

未経験者や新卒メンバーの採用に関しては、ジョブ型雇用ではなかなか採用しづらいことが予想されます。

なぜなら、今の日本の教育制度の場合、大学卒業時に、企業で生かせるような専門性を有している学生は非常に少ないからです。新卒でジョブ型雇用を取り入れる場合には、そもそも教育制度や社会の仕組みから見直していかない限り、難しい課題であると考えます。

また、専門的スキルをもって採用した場合でも、経営状況の変化に応じて、その職務が必要なくなってしまった場合、そのメンバー自身の雇用が危うくなる危険性も考えられます。

メンバーシップ型のメリット

・企業が求める業務を幅広く対応できる人財を育成できる。

・会社に対する思い入れの強い人財が増えやすい。

・状況に応じて人事異動や配置転換が可能。

「同じ会社で長く働く」ことで企業の成長を見出すメンバーシップ型雇用では、雇用した人財を自社に必要な人財として育成していくことができます。企業の成長に伴って人事異動が必要になった際にも、組織として成長していくために柔軟な配置転換を行いながらジョブローテーションを行い、企業の成長を後押ししてくれる人財を増やしやすいことがメリットです。

また、ジョブ型雇用に比べ勤続年数が長いメンバーも多いことから、自然と愛社精神や経営方針に共感してくれるメンバーが集まりやすくなることも組織としての強みとなります。

メンバーシップ型のデメリット

・安定を第一に求め、成果主義のメンバーが生まれづらい

・人件費がかさむ

・経営不振や事業撤退をしても簡単には解雇させられない

メンバーシップ型雇用では、いわゆる「年功序列型」の人事評価制度を取り入れる企業が多いです。個人がどれだけ成果を残しても、ベースとなる評価が年齢や勤続年数なのであれば、自然と成果を出そうと主体的に働くメンバーは減ってしまいます。よって無理をして成果にフォーカスするのではなく、与えられた仕事をこなし安定して長く働きたいという空気感が生まれてしまいます。

さらに、メンバーシップ型では一度にたくさんの人財を雇用し、その人財が結果を出していようがなかろうが給与は徐々に上がり続けることが多いです。簡単に解雇することもできないため、会社の業績とは関係なく人件費がどんどん増加し続けていくことで経営が苦しくなるケースもあります。

ジョブ型雇用の人事評価制度とは

実際にジョブ型雇用を導入しても、人事評価制度を従来のものからジョブ型に対応できる内容へと変更できていなければ、ジョブ型雇用を導入しても上手く機能することはありません。

メンバーシップ型では年功賃金を導入する企業も多いですが、ジョブ型で各職種や対応業務に対して適切な人事評価を行わなければならないです。それぞれの雇用方法をもとに、人事評価制度の内容に関して具体的にどのような違いがあるのかを見ていきましょう。

■ジョブ型における人事評価制度

ジョブ型雇用では、ジョブディスクリプションによって明確な職務内容や職責を提示されています。ジョブディスクリプションの内容こそが、そのメンバーが果たすべき「役割」であり「使命」なのです。

下表:ジョブディスクリプションのサンプル

よって、ジョブ型雇用で採用したメンバーに対する人事評価については、求められている役割をどれだけ遂行できているのかを基準に評価を行い、等級や報酬に反映させていくことが重要なポイントです。

基準以上の成果を上げていれば等級や報酬のアップにもつながりますが、一方で基準を下回る成果しか出せていなければ、等級・報酬ともにダウンすることも十分にありえるのがジョブ型雇用における人事評価制度の特徴です。

成果を貪欲に追い求め、求められる結果を出し続けることができれば、短期間で大きなキャリアアップを実現できる可能性もあります。

■メンバーシップ型における人事評価制度

メンバーシップ型雇用では、先述したとおり年齢や勤続年数に応じてベース給が増加していく「年功賃金」を導入し、報酬に反映するケースが多く見られます。等級に関しても、一定期間勤続をし、かつ与えられた職務を全うしていれば役職をつけるといった年功的な評価が主流です。

また、年功的な評価が軸となっていることから、どれだけ成果を出していても短期間で等級や報酬が大幅にアップするケースは少ないですし、基本的には等級や報酬がダウンするケースは稀です。

与えられた職務に対して真面目にコツコツと取り組み、一定レベルの成果を出しつづけることが、長期的視点で見たときに高い評価へと繋がっていくとも言えます。

ジョブ型雇用の導入事例

現在では、日本でも続々とジョブ型雇用の導入に舵を切っている大手企業もあります。

■日立製作所の事例

株式会社 日立製作所では、昨今のテレワーク普及に伴い人事制度を抜本から見直しました。その取り組みの一つとしてジョブ型雇用の導入を実践しています。

現在では300種類以上のジョブディスクリプションを用意し、個人の意欲や能力に応じた人財採用で事業成長を図っています。

人事評価制度に関しても、個人の行動評価や能力評価から、職務内容に基づく達成度や結果に対して評価を行う方針で見直しを行っているようです。

参照:https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01400/081300001/

■富士通の事例

富士通株式会社では、幹部社員からジョブ型雇用を導入する動きがあります。個人の能力やスキルが重要視されるポストからジョブ型雇用を実践し、次第に一般社員への導入も検討しているようです。

会社都合による人事異動で、従業員のキャリアを企業がコントロールするという発想を捨て、個人がキャリア形成に対して主体的に動ける職場づくりに向け環境整備を実践しているようです。

参照:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2008/19/news019_3.html

ジョブ型雇用は日本企業も組み込むべき

結論として、我々OGSではジョブ型雇用を推奨しています。

ただし、ジョブ型雇用を行うにあたって、各役割の明確化や、組織としての方向性の提示、そしてその内容を全メンバーに共有をすることは必須だと考えます。

それぞれの職種に就くメンバーに目指すべき方向性を示すことで、組織としての方向性も一つになり、組織力向上・事業成長へと繋がるのではないでしょうか。

しかし、全ての求職者に対してジョブ型雇用を取り入れるべきかというと、状況に応じてジョブ型とメンバーシップ型を融合させる方法も有効な場合もあります。

たとえば、新卒や未経験者の採用時は、メンバーシップ型雇用をまずは取り入れ、そのメンバーの特性をみながら配属を検討したほうが組織にとってプラスになる場合も多いと思います。一方でキャリア採用に関しては、何かしら一定のスキルは前職で身につけているはずなので、ジョブ型雇用により、欲している職務に対して即戦力となる人財を採用する方が、成果は出しやすいでしょう。

どちらが必ず正しい、間違っているというのではなく、自社が事業成長するための採用方法(手段)として、ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用を上手く使い分けていくことが大切ではないでしょうか。

人財育成には、役割の明確化が必須

ジョブ型雇用の際に必要となるジョブディスクリプションほど業務内容に特化した項目ではなくとも、人財要件や各職種の主な取り組みなどに関する内容は、組織側が明確にしておく必要があります。なぜなら、この明確化によって、人財採用時においても認識ギャップが少なくなりますし、人財育成においても役割の明確化(≒目標・ゴールの明確化)は必須となるからです。

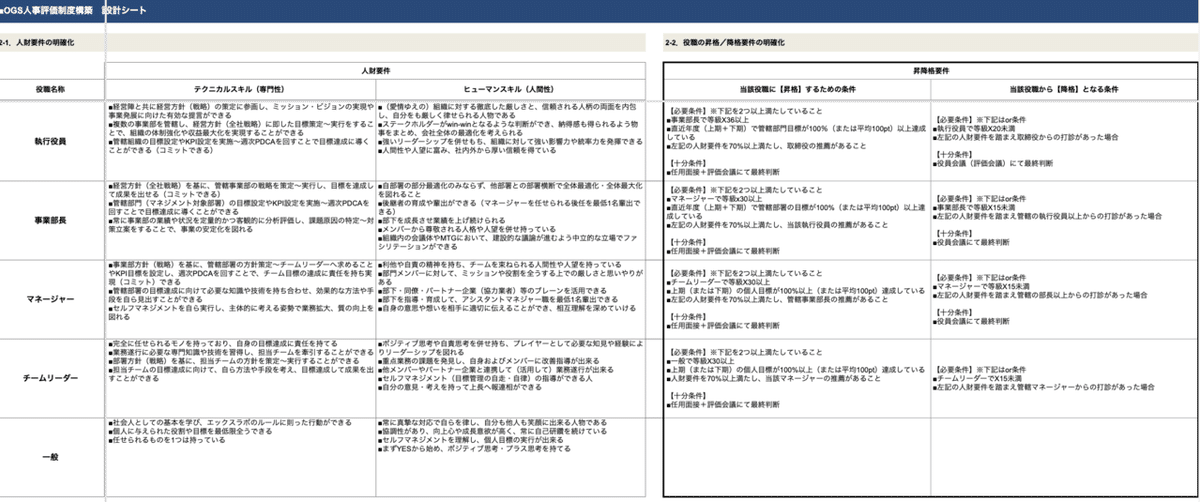

下表:等級・報酬と連動した人財要件サンプル

ここで誤解してはいけないことは、先述した通り、あくまでジョブ型は手段であり、目的ではないということです。組織を強くし成長させるために、必要に応じてジョブ型とメンバーシップ型をうまく活用することが重要なポイントです。

自社の人事評価について見直しを

ジョブ型雇用を検討している場合は、必ず現在導入している人事評価の構造を見直しすることをお勧めします。

こちらから、ジョブ型雇用にも対応できる人事評価の設計ノウハウが示されたOGSの人事評価シートを無料でダウンロードいただけます。

ぜひご活用ください。

↓↓↓ 人事評価シートはこちらから ↓↓↓