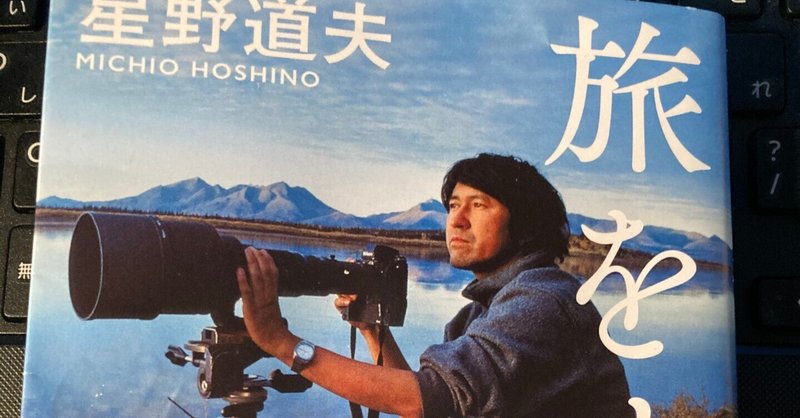

読書レビュー「旅をする木」星野道夫

初版 1999年3月 文春文庫

つい数日前ぼんやりとネットサーフィンしていて、ふと本書の文庫版カバー写真が目に留まり、リンク付けしてあったアマゾンで内容を調べた時、恥ずかしながら僕は星野道夫さんという人を初めて知りました。

19歳の時、神田の洋書店で見つけたアラスカの写真集に魅せられ、住所もよくわからずあてずっぽうでアラスカインディアンの村に直接手紙を書いたところ、思わず村長から返信があり、ホームステイに招かれる。1978年26歳でアラスカ大学に留学し、以来、アラスカを拠点に写真撮影、執筆活動で生計を立て約17年アラスカに根を下ろして生活。1996年8月、43歳の時カムチャッカ半島での取材中にヒグマの事故により急逝した。という人らしいです。

若い時の直感的な夢をすぐに行動に移してしまう、無鉄砲なまでの行動力。そのフィールドがアラスカ、マッキンレーあたり。と聞けば、あの植村直巳さんを思い出しますが、星野さんの本業は写真家さんで、特になにか冒険の大記録を残したというわけではないようです。なるほどそれじゃ―知らなかったわけだよ。と無知だった自分に言い訳して・・・。

さて、本書はそんな星野さんの、比較的晩年の1993年6月~1995年7月の間の約2年間のアラスカでの出来事を日記風に綴った33編からなるエッセイ集です。

アラスカの大自然や動物たちの生態を写真に撮る彼のライフワークの中で、感じた想いなどが純朴な筆致と哲学的なエッセンスを交え綴られていきます。

例えば序盤にこんな一節があります

—――昨日は満月の夜でした。ムース・トゥース(ムースの歯)と呼ばれる巨大な岩峰の肩から月が上がってくると、氷河全体がぼんやりと照らし出され、周りを取り巻く山々の影がそこに射してきます。・・中略・・ぼくは・・月光に浮かび上がった氷河の只中にいました。時おりどこかで崩壊する雪崩の他は、動くものも、音もありません。夜空は降るような星で、まるでまばたきをするような間隔で流れ星が落ちてゆきます。・・中略・・きっと情報があふれるような世の中で生きているぼくたちは、そんな世界が存在していることも忘れてしまっているのでしょうね。・・中略・・けれどもしばらくそこでじっとしていると、情報がきわめて少ない世界がもつ豊かさをすこしづつ取り戻してきます。それはひとつの力というか、ぼくたちが忘れてしまっていた想像力のようなものです―――

自然の描写が美しいですね。僕はアラスカに行ったこともないけど、あまりも美しすぎるのでは?と懐疑的になってしまうほどに美しいです。

そしてそこから「情報が極めて少ない世界がもつ豊かさ」とか「忘れてしまっていた想像力」という随想につながっていくところ。あの時代1980年代~1990年代初頭を思春期に宮崎駿や倉本聰に影響を受けて育った僕としては、こういう感じはとても好きで引き込まれます。

しかし、「ここは3月のアラスカでしょ?マイナス40度の夜の氷河の只中で雪崩も起きてるんでしょ?その厳しさというのがほとんど描かれていないのってどうなのよ」とも思ってしまいました。

しかし星野さんが描くアラスカの自然の美しさは、17年間という歳月をアラスカに根をおろして過ごした星野さんの心の強さあってこそであり、例えば、我々がこの本に影響されて、ポッとアラスカに行っても同じような風景を感じられるわけではないのでしょう。

そこに描かれているのは、星野さんの視点による偽りのないアラスカの風景なのだと思い直しました。

序盤に感じた懐疑心はいつのまにか消え去り、彼の言葉が自然にすぅーっと心に入ってきて、付箋の数も増えていきます。

多くの人に「人生を変えた本」と紹介された、永遠に読み継がれるべき1冊。

とは新装文庫版の表紙にあるキャッチコピーです。

たしかに人生を変えるような力強さを感じる箇所はいくつもあります。

しかし同時に、無邪気に鵜呑みにしたり、ちょっと解釈をねじ曲げたりしたら危険をはらんでいると思える所もある気がしました。

その部分、ちょっと長いけど大事だと思ったのでそのまま抜粋します。

—――私たちが生きていくということは、誰を犠牲にして自分自身が生き延びるのかという、終わりのない日々の選択である。生命体の本質とは、他者を殺して食べることにあるからだ。近代社会の中では見えにくいその約束を、最もストレートに受け止めなければならないのが狩猟民である。約束とは、言い換えれば血の匂いであり、悲しみという言葉に置き換えてもよい。そして、その悲しみの中から生まれたものが古代からの神話なのだろう。動物たちに対する償いと儀式を通し、その霊をなぐさめ、いつかまた戻ってきて、ふたたび犠牲になってくれることを祈るのだ。つまり、この世の掟であるその無言の悲しみに、もし私たちが耳をすますことができなければ、たとえ一生野山を歩きまわろうとも、机の上で考え続けても、人間と自然の関りを本当に理解することはできないのではないだろうか。人はその土地に生きる他者の生命を奪い、その血を自分の中に取り入れることで、より深く大地と連なることができる。そしてその行為をやめたとき、人の心はその自然から本質的には離れてゆくのかもしれない―――

言っていることは一点の否定もできません。その通りだと思います。

「近代社会の中では見えにくいその約束」を見えないふりして、耳もふさいで聞こえないふりする我々は間違っているのでしょうか。卑怯者なのでしょうか。

そうかもしれません。

しかし、正しさを突き詰めすぎると、どこかで破綻する危険も秘めている気がします。適度なあいまいさや、ごまかし、がもたらす処世術というのもある気がするのです。

この問題を突き詰めて自殺したヘミングウェイ。

この問題を極端に捻じ曲げて解釈しアーリア民族の統一を目指したのがヒトラー。

ではないかと、僕はひそかに勝手に考えているのですが・・。

それはさておき。

本書最大の読みどころは、星野さんが、僕がいままで目にしてきた山岳小説の主人公や冒険家のイメージである「孤高の人」とは一味違い、とっても社交的で人懐っこいところにあります。

—―人と出会い、その人間を好きになればなるほど、風景は広がりと深さを持ってきます。やはり世界は無限の広がりを内包していると思いたいものです—―

美しい自然の描写とともに描かれる人々との交流の数々が素晴らしいのです。

アラスカの先住民、インディアンの人たち、ブッシュ・パイロットの人たち、カメラマン仲間、ヒッチハイクで拾ってもらった家族との25年の交流。

つけた付箋をすべて紹介していたらきりがないので、もっとも響いた言葉を1つだけ紹介させていただいて、締めさせていただきます。

アラスカに土地を買い家を建て、奥さんも呼んで根を下ろして定住する事となり、ホームパーティーを開いたら100人もの友人が集まったというエピソードの中から。まだアラスカに来て間もない奥さんの直子さんに友人のカメラマンのキムさんが掛けた言葉です。

「いいか、ナオコ、これがぼくの短いアドバイスだよ。寒いことが、人の気持ちを暖めるんだ。離れていることが、人と人を近づけるんだ」