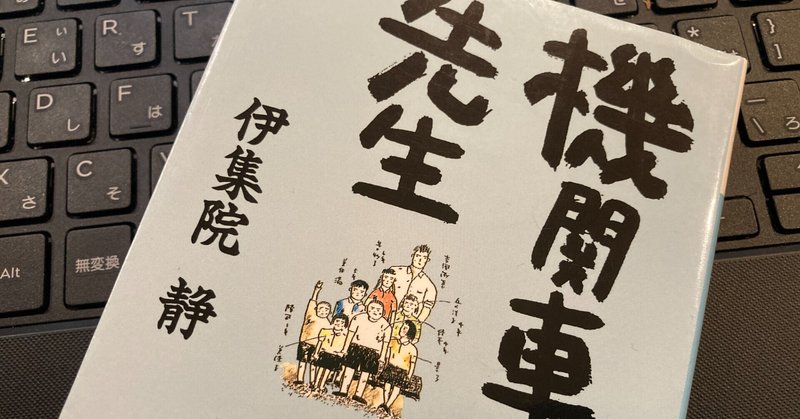

強さって何でしょう?伊集院静「機関車先生」読書感想

初版 1997年 講談社文庫

あらすじ

新しい先生は、口をきかんのじゃ…。舞台は戦争の傷跡の残る昭和三十年代、瀬戸内の葉名島。この小さな島の、生徒わずか七人の小学校に、北海道から代用教員がやってきた。口がきけないことと体が大きい事をかけて「機関車先生」

数々の事件が起こるなかで、子供たちは逆に心の交流を深め、自然の大切さや人間の優しさについて学んでいく。

第七回柴田錬三郎賞受賞作。

口がきけない先生・・・。

となれば当然、父兄たちが黙っちゃいないだろうし、子供たちにだってそう簡単に受け入れるだろうか・・・と。

まずはそんなドラマがメインなのかなと想像するでしょう?

その問題はあっさり序盤で解決します。

子供たちにいたっては赴任してきたその日から、もう何の抵抗もなく受け入れます。戦後10年足らずの時代設定で若い男というのが圧倒的に少なく、島の父親たちは皆、漁師で海に出たらなかなか帰ってこず、母親も本土に出稼ぎに出ているウチも少なくなく、島に残ってるのは年寄と子供ばかりで。若い30歳の体の大きな男の先生がやってきた(たぶんイケメン)だけでもう大はしゃぎなのです。

授業は黒板に文字を書いて筆談で進められるし。簡単なコミニケーションならゼスチャーでとれるし、体育をやれば運動神経は良いし、音楽の授業でのオルガンも上手だし。あっという間に子供たちの人気者になります。

大人たちに対しても、予定より早めに授業参観を開いて解決します。

父兄たちは始めは刺々しい雰囲気で授業を見ていますが・・

戦後で人材不足の事情は分かるでしょうし

年老いた校長先生もいてそばで補足説明しながら2人三脚で進める授業では、特に大きな問題もなく。もともと校長先生一人でもいいところ、老人だけじゃ子供がかわいそうだと思った校長先生の計らいで若い先生を連れてきたわけで・・・スッキリは納得しないものの、仕方ないかという感じで帰っていきます。

その後は瀬戸内の島のおおらかな自然の中で、口はきけないけど行動で寄り添う機関車先生と子供たちの交流が温かく描かれていきます。

しかし、それと同時に、夢や希望だけではない、島の大人たちの厳しい現実が描かれます。中盤はむしろこっちがメインで・・・。

例えば、子供たちの親はほとんどが漁師です。近海では魚が捕れなくなり、

漁場が年々遠洋になり、それに伴って、ほとんどの島の漁師は網元の美作(3年生満の父)から借金して新しい船を購入していました。美作は金利に疎い島の漁師たちにサギまがいの巧みな手口で高利に貸つけ、ヤクザまがいの取り立てをしています。

借金に追われた西本(4年生修平の父)は船団を離れ、更なる遠洋に向かって遭難・・・。

不気味な影響力をもった長老たちの存在。古くからのしきたり。気弱な神主。

閉鎖気質と本土への劣等感。などなど・・・。

児童文学というにはけっこうエグイ田舎の大人の世界が描かれていきます。

子供たちにもそれは避けようもなく影響を及ぼしていきます。

ちょっと「北の国から」と「となりのトトロ」をたしたような話。

結局、僕はむかしからこういうのに惹きつけられるんですよ・・・。

さて、この作品のメインのドラマとなるのは本土に遠足に行った帰りのエピソードです。

本土のとある市民会館に、コンクールに出展した絵を見に行った帰りに寄った神社で、子供達は1時間の自由行動とします。

その間、校長先生と機関車先生はその神社の神主(校長の旧友で)と剣道の稽古をします。ここで我々読者は機関車先生が剣道の凄い実力者だと分かるのですが。

その頃、神社の境内の裏でセーラー服を着た女学生がチンピラ風情の男に乱暴をされています。それを見た島の子供たちは機関車先生に助けを求めて呼びに行きます。子どもたちに連れられて駆けつけた機関車先生。

間一髪で女子学生に馬乗りになってる男を振り払います。

チンピラの怒りの矛先は機関車先生に向かいます

「なんだおめえ」と。チンピラの腕には刺青が。どうやら本物のヤクザです。

先生は殴られ。しかし、殴られっ放しで抵抗しませんでした。

生徒たちは「機関車先生の弱虫!」とその日から一斉に去っていきました。

校長先生は機関車先生の強さは知っているわけだし、子供たちの前で

暴力を振るわなかったことをよかったと評価し安堵します。

しかし、その行動の意味をどう子供たちに伝えるか‥‥考えあぐねます。

校長先生は島のスパイ伝説に出てくるヤコブという少年の話をします。

そのことを語ってると長くなるので、それは読んでのお楽しみという事で

その話の終着点を抜粋します。

「ヤコブは髪が赤かったというだけで石を投げられた。修平、もし君がそんな事で石を投げられたらどうする?」

「わしはそいつに石を投げ返したる」

「そいつがまた石を投げ返したらどうする?」

「また投げ返してやる」

「それが戦争の始まりじゃ」

「・・・」

「私はな。相手に石を投げられたり、殴られても、それをすぐやり返さずに我慢できる人になってほしいんじゃ。本当に強い人間は決して自分で手を上げないものじゃ」

子供たちが一斉に誠吾(機関車先生)の方を見た。

誠吾は黙ってうつ向いていた。

こんな話です。

説教臭いとか、嘘くさいとかいう人もいるでしょう。

僕は小学生の頃ガンジーの伝記かなんか読んで感化されたのだったか

「俺は無抵抗主義を貫く!」と周囲に豪語してボコボコに袋叩きにされたことありましたが・・・。

今だに「殺るか殺られるか」2位者択一を迫られたときは殺られることを選ぶ人間でありたいと思ってます。

実際、そういう場面でそう行動できるかどうかは分かりませんが。

ただ最近思うのは、その前に「逃げる」という選択もありかなと。

簡単に2択で諦めて殺られることを美化するのではなく

ギリギリまで第3の道を探す執念を切らさない事もまた強さなのではないかと

それでも本当に2択しか残ってなければその時は殺られようと・・。

そんなことを思ったのでした。