自家現像処理の話:フィルムカメラであそぼう!

こんにちは、にゃんかめです。

連載してきたASAHI PENTAX SPFの撮影に関してですが、

先日、撮影した白黒フィルムを自分で現像しましたので、その過程をご紹介したいと思います。

父いわく、

白黒写真ならば、自分で現像もできるというので、実際にチャレンジです!

カラー写真になると処理や温度管理が面倒らしいです。

フィルム現像(フィルムを現像タンクのリールに巻くとき)には、真っ暗な所が必要です。

専用のボックスや袋のなかで、必要な処理をする方法もあります。

にゃんかめは、やる気満々の父がクローゼットを改造してつくった、プチ暗室でおこないました。

どのように改造したのかをくわしくは聞いていないのですが、

どうやら、100円ショップの隙間テープ(毛状)を、光の漏れるドアの隙間に念入りに張って、入口内側に突っ張り棒を通して、暗幕(黒い厚手の布)を下げているようです。

試行錯誤はしたのでしょうが、見た目はそんなに手間はかかってなさそうです。そんなことをいったら怒られますね。笑

プチ暗室では、はじめに光が漏れていないかを念入りにチェックしました。

印画紙にプリントする場合では、暗いなかでも見えるように専用の赤いライトを使いますが、フィルムの場合は、より真っ暗でないと感光してしまいます。専用の緑のライトがあるようですが、全然暗くてほとんど見えないそうです。

なので、専用ライトは使わずに真っ暗闇のなかで作業をしていきます。

はじめてなので、ダメなフィルムを使って、明るいところでリールにフィルムを巻く練習をしました。

慣れておかないと、暗い中でトラブルがおきたとき、にっちもさっちもいかなくなります。

今回、暗室作業を写真に撮るわけにはいかないので、明るい所での練習風景を写真にしました。

さっそくやっていきたいと思います!

▶フィルムを現像タンクにつめる

〇使った道具

・現像タンク

・撮ったフィルム

・ハサミ

〇現像タンク

現像タンクは種類がいろいろあるようですが、これを使いました。

アマゾンで購入した、(おそらく)中国製のものです。

タンクにはそれぞれ、

・タンク本体

・リール

・棒(軸となるもの)

・リング

・小さい棒

(おそらく軸を回転させるためのもの)

・内ブタ

・外ブタ

があります。

リールの側面にフィルムを差し込む爪のようなものが、左右各2つずつあります。写真のように、大きい爪のカーブしている方を自分よりも奥側にして作業します。

両手で持って、左手を固定して、右手を奥にひねると動きます。

その動作でフィルムを巻いていきます。

さらに奥まで右手をひねると、カチッと音がしてリールが外れます。

フィルムをリールから外すときに必要となる動作です。

〇さっそくフィルムをつめていこう!

注意:絶対に真っ暗な場所で行ってください!!

写真は明るいところで撮っていますが、フィルムが感光して全滅するので、実際は暗いなかで行います。

暗くする前に忘れ物はないか再度確認し、置いてあるモノのポジションを覚えておきます。

リールの大きい爪のカーブしている方が、自分の奥になるように持ち、

小さい爪と大きい爪の間に、自分の手前からフィルムを差し込んでいきます。

注:写真を横向きですが、作業の時は差し込んだパトローネが自分側に来るようにします。

注2:巻くのがうまくいかない場合は、フィルムの先の細い部分をカットすると巻きやすいです。

左手を固定して、右手を奥に向かってひねるを繰り返すと、勝手にフィルムが巻かれていきます。

最初にパトローネから全部フィルムを出してから巻くか、少しずつ引き出しながら巻くはお好みで。やりやすい方、トラブルがない方を練習して見つけるのがおすすめです。

ちなみに、にゃんかめは全部出してから巻きました。

最後まで巻き終わったら、ハサミでパトローネから切り離します。

飛び出た分をすこし巻いたらOKです。

もちろん、これらも手探りでやってます。

「え、切り切れてない!」ってこともありました。

巻きが悪いと、リールが動かず、巻けなくなります。

そのときは外してもう一度はじめからやりなおしました。

上手く巻けると、リールの溝にフィルムがきちんと収まります。

溝に入らないと、フィルム同士がくっつき、液剤が回らないので、現像むらをおこすこともあります。

棒にリールをさし込み、リングを横からセットします。

この現像タンクは。リール1個だけでも使用できるようになっています。

タンク本体に棒とリングをセットしたリールを入れます。

ねじ込み式の内ブタを閉じます。

内ブタの中央に小さい棒をさします。

赤い外ブタを押し込むようにして閉じたら完了です。

この後は、内ブタを開けなければ問題ないので、明るいところで作業します。

▶現像処理

フィルムつめはプチ暗室で行いましたが、現像処理は薬品を使うのと水が必要なので、室外でおこないました。

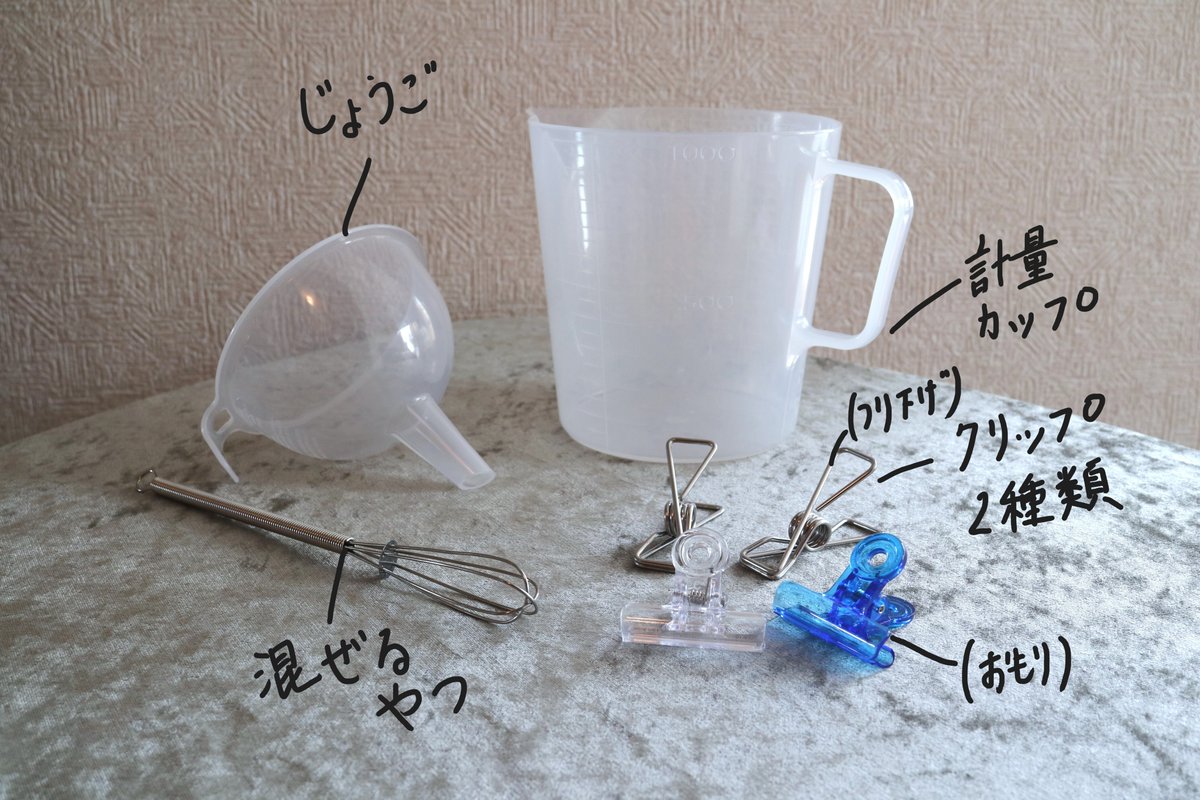

〇使った道具・薬剤

注:本来、停止液が必要なのですが、簡易的に行うため停止液の代わりに水を使用しました。

写真には忘れましたが、温度計と手袋、専用スポンジ(フィルム水切り用)も必要です。

〇薬剤をつくる

注:写真は手袋をしてませんが、薬剤作るときと現像処理をするときは手袋を使用します。

現像液と定着液のつくり方は、パッケージの説明書に書いてある通りです。

スーパー プロドールを水に溶かしたものが現像液で、スーパー フジフィックス-Lを水に溶かしたものが定着液になります。

手袋をして、計量カップをやミニ泡だて器を使ってそれぞれよく混ぜたものを、じょうごを使い遮光ボトルに移します。

※泡は立たないように混ぜます。

ボトルには、何が入っているのかがわかるように名前を書いておいたほうがよいです。

こんな感じで、

〇現像していきます!

下準備が整ったので現像していきます。

明るいところで行うので定着が終わるまでは、絶対、現像タンクの内ブタを開てはいけません。

現像の方法はスーパー プロドールとスーパー フジフィックス-Lの説明書きにおおむね従いました。

まず、現像液の温度を測ります。

スーパー プロドールの説明書きにある現像時間の表を頼りに、フィルムを浸しておく時間を決めます。

この時は、原液を使用し、約22℃だったので3分30秒でした。

赤い外ブタを外して、

現像タンクに水を入れて、少しゆすった後、水を捨てます。

こうすることで、フィルムに現像液の馴染みをよくします。

※水を捨てる時小さい棒が抜けやすいです。抜けても光は入りません。

現像液を現像タンクに入れます。タイマーで時間を測りながら行っています。先ほど決めた3分30秒間、ゆすったり、置いたりを繰り返しました。(それも説明書きにあります。)

激しく、ゆすったり、回したりすると、できた気泡がフィルムについて、その部分が現像むらになることもあるそうです。

※もしかしたら、このとき小さな棒を回せば、なかのリールが回るのかもしれませんが、念のため手でゆすりました。

入れた液量は適当にやりましたが、もちろん十分な量を入れないときちんと現像できないので注意です。

未確認なので正確性は不明ですが、

現像タンクの底に容量らしきものが記載されているので、それに合わせて計量してもよいかもしれせん。

時間になったら、現像液をじょうごを使ってボトルに戻します。

本来は、ここで現像タンクに停止液を入れてゆすり、2~3分くらいしたらボトルに戻します。

しかし、にゃんかめはすぐに水を入れて、ゆすって流しました。

簡易的にやってます。

この方法は、楽ですっぱい臭いの心配もないのですが、フィルム画像が長持ちしないので注意が必要です。

定着もスパー フジフィックス-Lの説明書き通りに行います。

現像タンクに定着液を入れて、ゆすって、置きます。

時間になったら、水洗いしたじょうごを使ってボトルに定着液を戻します。

定着できたら、内ブタを開けてなかを確認します。フィルムをそっと取り出して、画像が確認できたら成功です。

※写真は定着液をボトルに戻す前に確認しています。

リール(フィルム)が入った現像タンクに、水を直接入れて流すを何度か繰り返えした後、細く流しっぱなしの水をタンクに30分以上注いでおきます。

水洗が完了したら水を捨て、ドライウェル(使用方法に従い、水で薄めます)をフィルムが浸るまで入れます。

ドライウェルは、水滴を防止するために使います。

30秒間浸したら、溶液を捨てます。説明書きには「ぬぐわずに」と書いてありますが、専用スポンジで優しくぬぐいました。

ぬぐい方は、クリップをフィルムの端にそれぞれ1個ずつつけ、金属製のものの方にS字フックをひっかけてつり下げます。

専用のスポンジ(代用品を模索中)で優しく挟んで、端までなでるように下して水分をとります。

あとは、日陰(室内など)に干して乾かします。

乾燥させる場所は、ほこりのたたないところがおすすめです。

乾いたら現像処理は終了です!

現像液の温度や浸す時間によっても、画像の黒の色合いや粒子感が変化するので、好みの具合を見つけるのも一つの楽しみですね。

写真はEPSONのスキャナでスキャンしてデータ化しました。

【現像した写真はこちら】

▶まとめ

細々と、手順を書きましたが、それほど手間のかかることではありませんでした。

フィルムをつめるのと現像処理は同じ日にやった方がよいですが、溶液づくりは前もって行えるのでわりと楽です。

化学実験のように、細かく正確に(そのほうがよいのでしょうが)やらないといけないと構えていたのですが、

意外とあっさりざっくり現像が完了しました。

細かいことを言っていたら、「あ~大丈夫、大丈夫。」ってあしらわれました。

材料・道具を用意するのが大変ですが、これもまたあそびの醍醐味です。

楽しく気軽にできるので、もしよかったら自家現像処理してみてくださいね!

※※確認はしておりますが、記事の記述間違い、誤字脱字等があった場合はご容赦願います※※

【フィルムカメラであそぼう!の経緯はこちら】

この記事が参加している募集

記事が”おもしろい”と思ったら、サポートもよろしくお願いします!活動費にさせていただきます。