左半球損傷の簡易的な考え方(失行症について)

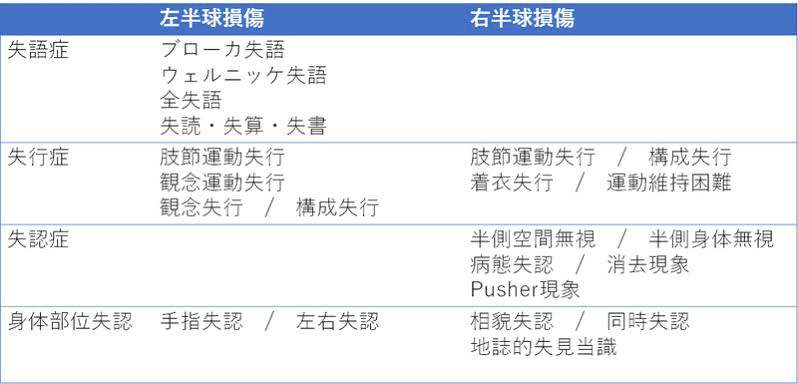

左半球損傷(右片麻痺)を呈すると、身体の動かし方が分からなくなる「失行症」という症状が出現します。

そのことについて、少しお話しできればと思います。

失行症の分類に意味はあるのか?

観念失行や構成失行など、多数の失行症状があります。

それに対して、「観念失行なので道具が使いにくいです」と片付けてしまうと、ひたすら道具を使用した訓練(実場面)を行うことが、果たして適切な訓練であるのか…

疑問に思います。

どこに意識を向けた観察/評価から、施術に繋げていけばいいのでしょうか。

左半球損傷(右片麻痺)による問題

「視覚と言語と体性感覚情報の情報転換能力」と「運動イメージ」が失われる。

(Carlo Perfettiより)

これは、『視覚(後頭葉)⇄言語(側頭葉)⇄体性感覚(頭頂葉)の情報を頭頂連合野で統合し、実際の行為を行うための運動プログラム(前頭葉)に送るまでの過程』を指します。

その過程の中でエラーが生じるのが「失行症」、というよりは左半球損傷の症状と捉えると、診断名が重要ではなく、「どの情報構築ができない結果で、選択した行為ができないのか」がわかれば、情報構築ができる機能で選択した行為を組み立ててあげれば問題解決!というわけです。

【チェックポイント】

☑︎ 言語と体性感覚情報間のエラーなのか?

☑︎ 言語と視覚情報間のエラーなのか?

☑︎ 視覚と体性感覚情報間のエラーなのか?

臨床では、常にポジティブな部分を考えつつ、行為をどの情報間で構築させて、行為に汎化するのかを考えなければいけません。

その為にも、観念運動失行、着衣失行など、診断に捉われた評価をするのではなく、何が機能として残存し、どの情報構築の段階でエラーが起きているのかを知れば、自ずと選択すべき訓練が挙げられます。

以上、簡易的な左半球損傷の考え方についてでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?