【Vol.5】ヒトはなぜ笑うのか?:ホリケンの「タコ公園」に隠された笑いの本質

これまでの本記事では、ヒトがユーモアを感じる心理的な理由として、認知的な側面から「不調和(解決)理論」をご紹介してきた。

不調和。つまり、普段であれば結びつかない概念(イメージ)が、同時に頭の中に思考されることで、ヒトはユーモアを感じる。

ツッコミは、その不調和を過不足なく丁寧に強調(なんでやねん!AちゃうBやろ!○○になってまうやん!みたいに)してくれることで、お客さんが直観的にその違いを実感する手助けをし、大きな笑いを生んでいる(ツッコミが説明的で回りくどいと、”理解”の方に意識が向かい直観的に不調和に気が付きにくいだろう)。

詳しくは、前回の【Vol.4】で具体例をご紹介しているので、ご参照ください。

今回は、そんな不調和の例として、特殊な笑いである”シュール”を例に考察を重ねていきたい。

ユーモアの特殊例にして究極体「タコ公園」

まずは、下記の動画をご覧いただきたい。

タコ公園のタコ女 #しゃべくり007 pic.twitter.com/1D7dtVnLdk

— あやさわ@低浮上 (@yzpgbeli48) May 27, 2019

いかがだろう?

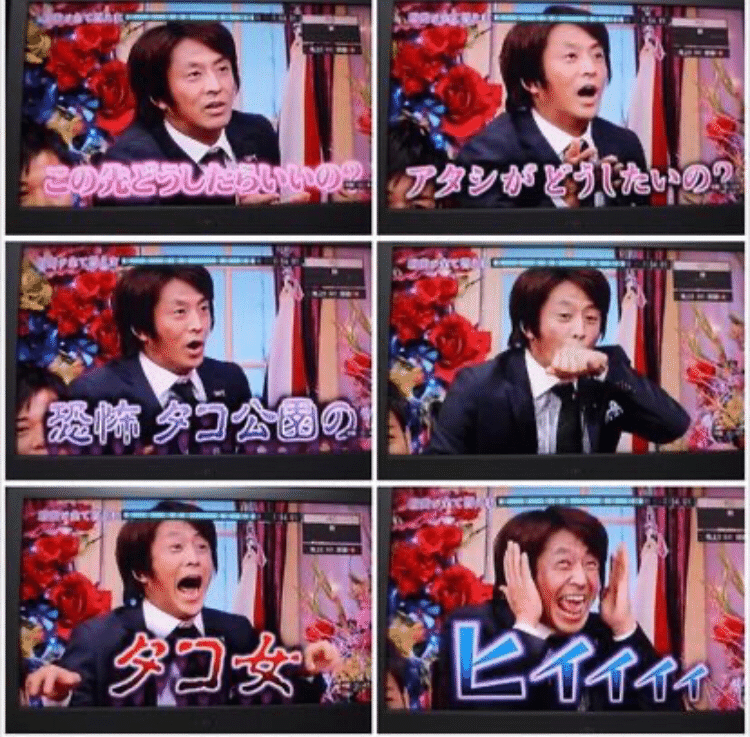

過去のしゃべくり007でホリケンが披露した「タコ公園のタコ女」である。

(後半はマモのアテレコバージョンになっているが今回は前半部分にご注目頂きたい)

当時リアルタイムでこの放送を見ていた私は死ぬほど笑い転げた。

たしか、ゲストの壇蜜が視聴者のお悩みにこたえるコーナーで「~~~で私はどうしたらいいのでしょうか?」といった相談の一文を、ホリケンが突然引用して始めたような気がする。。。。

しかし、全くもってホリケンが何を言っているのか、意味が分からなかった。なぜタコ公園なのか?、なぜタコ女なのか?

しかし、ここに不調和がユーモアを引き起こす、極めて究極的な仕組みがあると思う。

それは「一般世界との不調和」と「緊張感」だ。

ユーモアと緊張感のつながりについては、【Vol.2】で紹介した「覚醒理論」で詳しくご紹介したが、生理的な覚醒が高まっている状態(ドキドキした状態)でユーモアを引き起こす刺激(不調和)に触れると、そのドキドキがユーモアの面白さに転移(移り変わって)して、より面白く感じられるという理論がある。

そして、このホリケンのネタには紛れもなく「緊張感」が存在している。そもそもホリケンという存在は、常識的なレールから逸脱した”何をしでかすかわからない”緊張感を持った存在なのだが、このネタにいたっては、そこに極度な恐怖という緊張感を受け手に感じさせることに成功している。

静かなトーンで入ったかと思えば、徐々に野太い声を震わせ、焦点の定まらない目線で「私をどうしたいのよ」と迫る。そして唐突に手の甲を吸い始め、「タコ公園の!」「タコ公園の!!」「タコ公園の!!」とため、「タコ女!」と絶叫したあとは「ヒイイイイイイイイ!」で終了。あとは精魂尽きた様子になる。

この摩訶不思議なホリケン劇場で、果たして私たちの頭の中には何が起こったのか?

まず、恐怖に満ちた「タコ公園」の世界(異常なイメージ)が私たちの思考を支配する。

その後、興奮状態を絶頂まで高められた私たちは、ホリケンの奇怪な叫び声によってネタが終わったことを認識している。

それによって、異常な「タコ公園」の世界から、一気に一般的なトーク番組の世界(正常なイメージ)へと引き戻されるのだ。しかし、一般的な世界に戻った後でも、私たちの思考にはタコ公園の異常な世界こびりついている。まるで長時間色を凝視した後に、白い画用紙に目を移した時のように。

そして”異常と正常の世界”が不調和となって思考に活性化され、ユーモアを知覚していると思われる。

これは俗にシュールな笑いが生み出す不調和の基本原理といえるだろう。シュールはそもそもの語源が「シュルレアリスム(超現実主義)」であるように、常識を超えるイメージや世界観が提示されることで、普段の常識と比較してユーモアを感じるのだ。

そして、「タコ公園」の凄さは、その不調和にプラスして、生理的な覚醒状態を生み出していること。それによって、全く意味のないナンセンスなネタであっても私たちは本能的にこのネタで大笑いをしてしまうのである。

一方で、このネタを見て、本当に恐怖しか感じなかった方や、そもそもタコ公園の世界に入り込めなかった方(疑問が先立った場合)もいるだろう。おそらく、そもそもタコ公園の世界には入れず終始一般的な世界から眺めていたか、生理的な覚醒が依然として”恐怖”から転移しなかったことで、瞬間的に一般世界に戻れなかったか。いずれとしても不調和が生まれず、笑いに繋がらなかったのではないだろうか。

コピーやなぞかけで笑い(Funny)になりにくい理由

先のタコ公園は、認知的な不調和と生理的な覚醒がマッチしたユーモアの究極体ともいえるネタだと個人的には考えている。

この例からもう一つ考察を進めたいのが、コピーやなぞかけの面白さである。

上記は、西武・そごうのお歳暮のコピーライトだ。「塩」に対して「甘く見る」(見くびる)という語句を合わせる事で、「塩を見くびってはいけない」というイメージと、「塩を甘いものとして認識してはいけない」という不調和を一つの文章としてまとめ上げている。

ムダがなく、美しいコピーである。そしてなんともユーモラス。しかし、このコピーを目にしてあなたは「笑った」だろうか?

またなぞかけなどにも同様な現象は起こり得る。

ネットに転がっている結婚式のなぞかけを参考に。

結婚とかけまして、推理小説とときます。

そのこころは、どちらもカテイ(家庭・過程)が大切です。

2つのつながりのないイメージを提示し、その後に”つながり”を提供することでユーモアを発生させている。「うまい!」と思うかもしれないか、大爆笑は起きにくいだろう。

ここには、「面白いーInteresting」と「可笑しいーFunny」の決定的な違いがある。それは、不調和に、明確な差異があるかどうかだと思う。

力強いイメージと弱弱しいイメージ。重々しいイメージと軽々しいイメージ。緊張感のあるイメージと脱力したイメージ。不調和にこの差が存在する時に初めて、わたしたちは「可笑しさーFunny」を感じるのである。大学4年の時に、これを「認知的インパクトの差」と考えた。

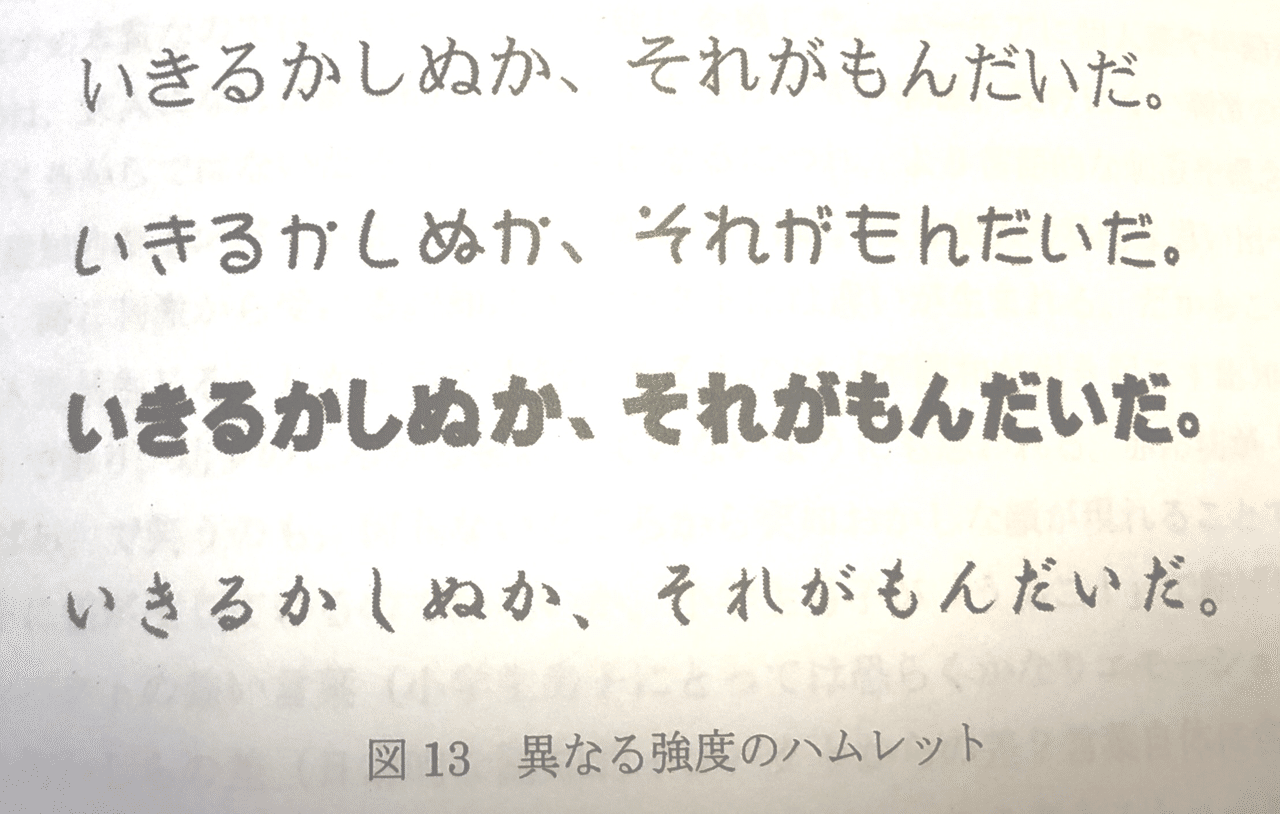

その一例として、いろいろな強度のハムレットを用意してみた。

文字の意味自体が持つ強度(言葉の強さ)とフォントが持つ強度の差。あなたはどのハムレットからもっともユーモアを感じるだろうか?

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?