【古性のち 自分史】#1 はじめての集団生活と折り紙(とプロローグ)

プロローグ | はじめに

遠くの闇夜から、名も知らない鳥の声が聴こえる。オレンジとかすかに紫のベールを薄っすらかぶった空には、赤や青に点滅を繰り返す星々が、金平糖のようにころころと身を寄せ合い、時折なにか、大事な約束を思い出したかのように流れ、溶けていく。

ひとつひとつ、胸の真ん中で日々を噛み締めるような。このまま時が止まってしまえ、と願いたくなるどこまでも穏やかな、薄花色の海に抱かれた日本最南端の有人島。わたしは今、波照間島でこれを書いている。

あと1週間、1ヶ月、1年この島で過ごしたとしても。

誰もわたしを咎めはしない。

突如「おいしい珈琲豆を探しに行きたいの」なんて地球の裏側に飛んで、やれもっと甘い味が良いだの、カカオと言えばチョコレートも食べたいだの、この珈琲が気に入ったから、ここに住むだの言い出しても構わないのだ。

日々のエッセイや旅のコラムを綴りながら、相棒のカメラのシャッターを切る。片道切符を握りしめて、国から国へ、県から県へ移動する「旅をしながら仕事をする」生活。

わたしは今、好きなときに好きな場所で、好きなひとたちと、好きな仕事をして生きていく自由を手に入れた。

2年前までweb製作会社に勤めていたわたしは、息がつまりそうな毎日を、それはそれは注意深く生きていた。他人の顔色を伺いながら、カメレオンのように色を変えながら生きる毎日は、それなりの安心感と、もう、理屈ではどうしようもないほどの焦燥感と違和感がぐちゃぐちゃに混ざり合い、足元に絡まり続けていた。

毎週月曜日がやってくると泣きたくなり、金曜日は萎れかけていた花に、生きるか死ぬかのギリギリの状態でたっぷりの水が注がれるような、そんな気持ちになった。

土曜日と日曜日は、友達とゆるい待ち合わせを交わし、気になっていたカフェに行ったり、自分のために勉強ができる時間。たっぷり息を吸い込んで「ああ、生きてるな」と感じられるのはその週の2日間だけで、あとの5日間は死んだように生きていた。

なるべく楽で、でも少しはやりがいを感じるもの。

給料が1円でも高いところ。

有給をとっても怒られないところ。

家から近くて電車に乗る時間が短いところ。

それがわたしにとって「良い職場」「良い仕事の基準」。

仕事は、自分がこれから先に命を紡いでいくために仕方なくするものだと思っていたし「好きで生きていく」は、才能に恵まれた人間が、運良く手に入れるカードだと思っていた。

「まあまあ。こんな人生も悪くないじゃないか」

自分に平気で嘘を塗りたくっていた人生に転機が訪れたのは、27歳。

「行く行く詐欺」を10回ほど繰り返したのち「もう後戻りできない」状況で弾き飛ばされるように会社を辞め、出発した210日間の旅。

今思えば、よくあんな状況で行ったよね、と笑えてしまうくらい、わたしは無防備で、無計画に飛び出していった。

あのときのわたしが見栄っ張りでなかったら。もっと素直だったら。

もっと他人と調和できる人間だったら。

多分わたしは今日も、土日を今か今かと待ち続けている普通の会社員だったように思う。

「今世はもう、自分の好きを諦めない人生にする」

ここまでくるのに約10年。たくさんの遠回りを繰り返してきたからこそ。

わたしと同じように、組織に属して生きてゆくことに、うまくピースがはまらないひとへ。

“自分らしく生きる“を今、迷っているひとへ。

なんとなく、息がしずらいと感じているひとへ。

この作品が先を照らす何か、一筋の欠片のようになれたら。なんて図々しいことを思いながら。

これは、わたしが生まれ、「旅をしながら仕事をする」という生き方にたどり着くまでの29年間の自分史。

これまでの気持ちもさまざまぶち当たった葛藤も、楽しさも、苦しさも。

一滴残らず絞り出し、この物語をひとつのメッセージとして。

お伝えできればと思います。

第1章 | 集団生活への拒否反応からはじまった半生

- #1 はじめての集団生活と折り紙

白粉花の種を、公園のシーソーの下に置き、潰しては中の白いおしろいで、地面に黙々とお絵描きをしているワンシーン。

これがわたしの中で、割とはっきりしているいちばん古い記憶。

子供の頃の記憶はもう断片的にしかない。

けれどもその幼少の、パズルのピースのようにバラバラの記憶に友達の姿は、見えない。

家から徒歩5分ほどのちいさな公園。わーっと周りの子供たちが元気よくお互いを追いかけっこしたり、ブランコでどこまで飛べるかを夢中で競っている中。羨ましそうにちらりと横目で彼らを見つめるわたしの遊び相手は、父か母か、透ちゃんか。花や草だけだった。

1989年。神奈川県の田舎にある戸建ての家で、わたしは公務員の父と、学校教員の事務をしていた母の間に、ひとり娘として誕生した。

母はできれば兄弟も作ってあげたかった、ともらしていたそうだけれど、私を産むとすぐに病気になってしまった為、渋々諦めたのだそうだ。

「希望を持って、未来を照らす人になりますよう」

という両親の暖かい想いを受けた “希望(のぞみ)” という明るい名前とは裏腹に、何が悔しかったのか、何が悲しかったのか。3歳頃までそれはそれは両目いっぱいに涙をため、身体中の水分がなくなるのではないか、と思うほどに良く泣いた。場所も時間も関係なく、声がでなくなるまで、腹の底から振り絞るようにして泣いてはエネルギーが切れたように眠る。

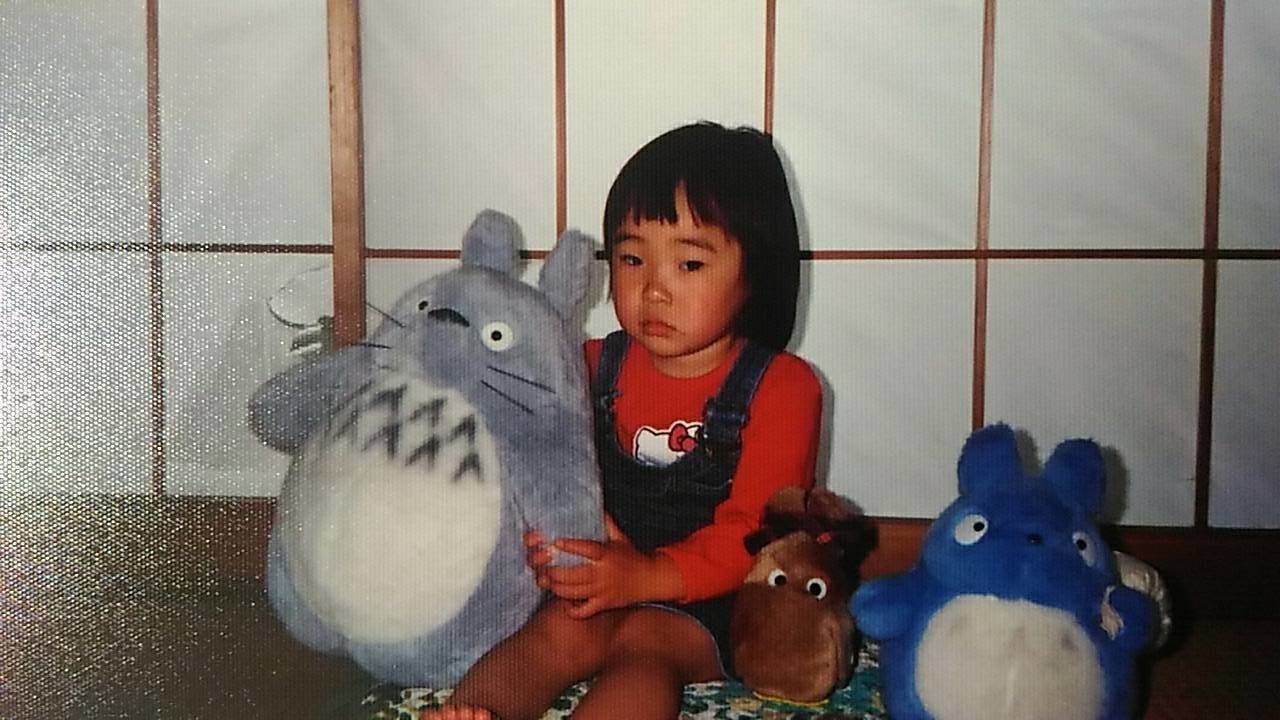

周りなどお構いなしでノンストップで泣き続けるわたしに父と母がつけたあだ名は“赤鬼”。当時の写真はどれも仏頂面で眉毛が下がっていて、目も顔も真っ赤に腫れ上がっていた。

「あの家は3人で暮らすには広すぎる」という父の意見で、神奈川の戸建てを離れ、逗子のちいさな1DKのアパートに移り住んだわたしが2歳になる頃。

この頃、薬の影響からふくふくと太り、仕事を辞めた母の具合はあまり良くなく、家にひきこもる事が多かった。当然、小さかったわたしもそれに習い、一緒に家にいることが多くなる。アニメを観たり、お絵描きをしたり、お人形と遊んだり。空想のお話を作っては母に聞かせる、ひとり遊びのスキルばかりが上がっていく子供だった。

わたしたちの家に遊びにくる大人の友人は少なく、わたしと母はあのちいさな部屋で、ふたりきりの宇宙を形成し、長い時間を過ごしていた。

ヒステリックに泣きわめき、人の影に隠れている私とは裏腹に、母はとても意志表示がはっきりした人で「嫌な事は嫌」「良い事は良い」をきっぱりとまっすぐ、貫き通すひとだった。

良く言えば気持ちのいい、だけれど空気を読んで人に合わせることがとても苦手なタイプ。今更に思えば、病気であれ病気でなかれ、“ママ友”という一種のコミュニティに属する事から、軽い拒否反応を示していたし、孤立していたように思う。

「この子の見ている世界は他の子供と比べて、狭すぎるかもしれない」。

母に比べ穏やかで、能天気な父は、休日になるとゆるり私を誘って、よく外に誘い出してくれた。同い年の子供とあまり交流のないわたしを心配してくれていたのだろう。仕事が休みになると、近くの森へスケッチブックを持ちバードウォッチングに出かけたり、水泳を教えてくれたり、ログハウスを作ったり。昔から凝り性で多趣味な父に連れられ、徐々に家だけではなく、外へ、外へと世界を一緒に広げてくれた。

いつもありがとうございます。いただいたサポートの一部は書く力の原動力のおやつ代、一部は日本自然保護協会に寄付させていただいています。