ユングを詠む_(026)『タイプ論』-河合俊雄氏の解説

『タイプ論』:河合俊雄氏の『ユング_魂の現実性リアリティ』から解説

ユングの心理学全貌をまとめた良い書籍がなく、俯瞰的にみることがなかなかできないでいる。

『ユング心理学辞典』というのが出版されているが、『赤の書』が出版される前のものであり、新鮮度がどうかと思うので図書館で見極めてから読むかどうか決めたい。話戻って全貌俯瞰できないあたりがこれまでユング心理学の活用が進まなかった理由でもありそう。

特に同じ言葉が執筆時期や文献ごとに違った意味で使われたり、同じ理念・概念を表す言葉が違っていたりして解釈が難しい。

そこで、河合隼雄氏のご長男の河合俊雄氏のユング解説書『ユング 魂の現実性リアリティ』[6]を読んでみた。こんなふうに読み解くことの難しさを紹介している。

錬金術がただ一つのオプス(作業のことらしい)であるのに対して、鉄、塩、硫黄など多くの素材が用いられるのにも関わらず、その材料を用いても、同じことが述べられ、目指されている。

例えばメルクリウスは蛇のことであり、またソル(太陽)はメルクリウスのことである。

それに、男性と女性に対応するソルとルナ(月)の対立と結合という大雑把な枠組みで錬金術を捉えていると、例えば黒い太陽(Sol niger)のようにソルの中での対立し矛盾するものが出てきて、ルナでも同じような対立が認められる。

だからソルとルナのように違う名前の概念が別々と考えてしまうと間違ってしまうし、同じ名前のものが常に同じと思っても間違ってしまう

2つの対立するものの中に更に対立するものがある場合は割と理解しやすい。対立の軸が違うことだろう。X軸上の対立ではなくY軸上の対立と捉えればいい。ユングは親切にそんな説明はしてくれていなくてドグマ的独り言のように書かれている。また、彼は数学が嫌いだ。

同じ名前のものが違う時は文脈から判断するしかないが、初読時は混乱する。しかし、便利なユング辞書みたいなものが『ユング心理学辞典』だといいが。それから年表でも書いて執筆された時期でおおよそどんな意味で書いているか調べてみたい。

とにかく読み進むに骨が折れる。更に、、、

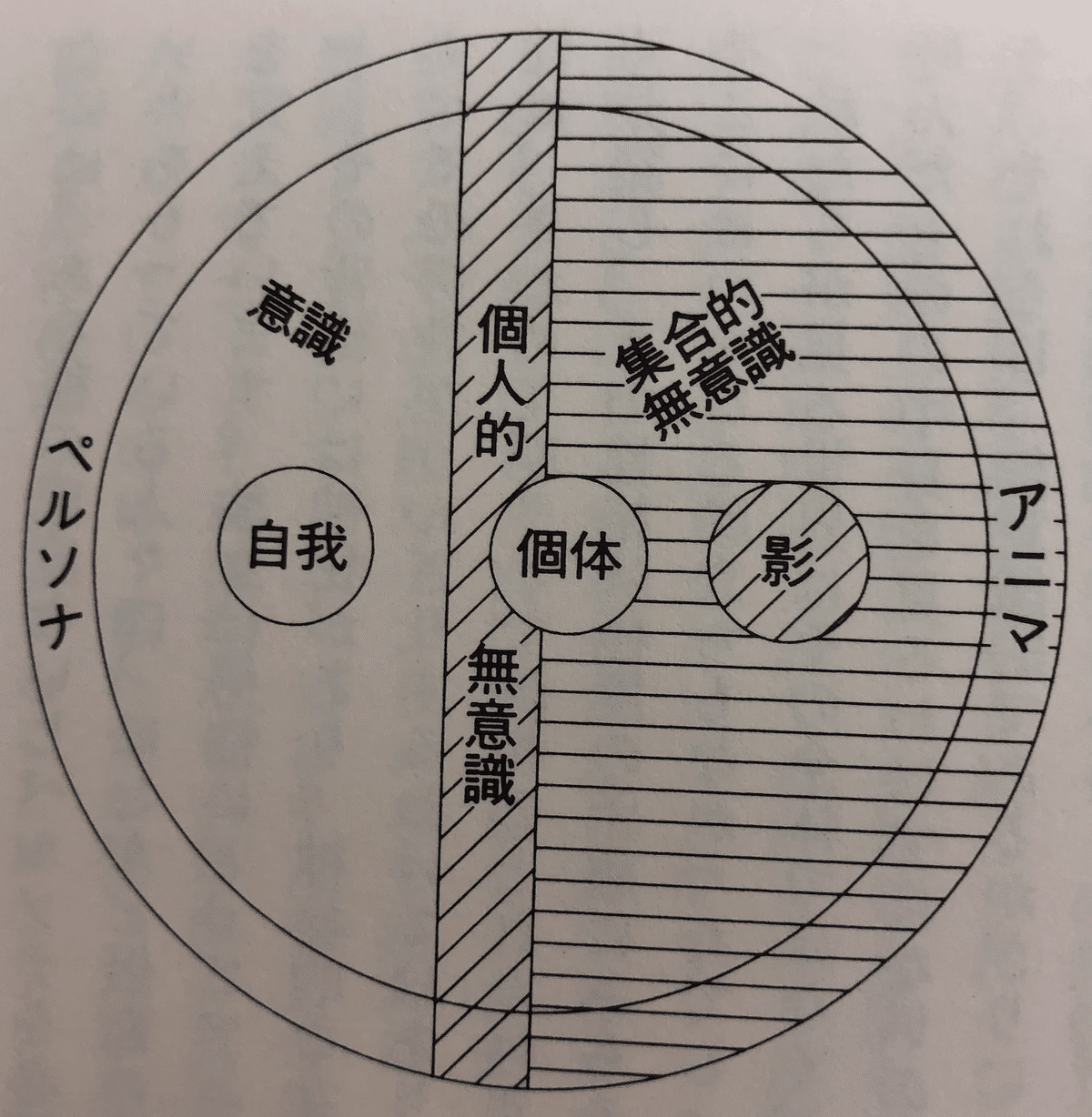

自我、かげ、アニマなど別々のものと思ってしまい、影とアニマは無意識の中の一部であると思っていると、影は無意識の全体であるとか、アニマこそ無意識そのものであるとかいう表現が出てきて混乱する。

上の図では、影とアニマは別物として描かれている上に、”個体“というまたわからんものが書かれている。他にも『夢分析』の中には何種類も“心の構造“をかいた図が出てくる。講義のたびに違う図を書いているようである。

『タイプ論*』以外にも『自伝*』、『結合の神秘』、『黄金の花の秘密』、『夢判断』,『分析心理学』、『死者への7つの語らい*』、『赤の書』、『自我と無意識の関係』、『リビドーの変容と象徴』(変容と象徴)、『アイオーン』、『ヨブ記』、『転移の心理学』、『心理学と錬金術』といったユングの著作から引用されながら説明・解説されている。

*印は私もほぼ読んだものであるが、『タイプ論』以外はどこをどう読んだら『ユング 魂の現実性リアリティ』[6]に書かれている説明・解説になるのかわからない。浅学の私にはまだまだ及ばないってことらしい。

ということで、ここからは、私でも理解できる(本当か?)『タイプ論』を河合俊雄先生はどう解説しているか紹介する。

◎心理学的タイプ論

・外向・内向と四つの機能

ユングは1911年に『心理学的タイプ論』を出版している。これはフロイトと訣別した後の最初の大著であり、フロイトとアドラーに比べて自分の立場を確立する必要性もあったと思われる。

フロイトが性を中心に理論を構築したのに対して、アドラーは権力、あるいは劣等感で分析した。

ユングにとって、なぜ同じ出来事が異なるように見られるかが興味深いことであった。

そこからタイプ論が生まれたてくるのである。

つまりフロイトもアドラーも同じ事態を見つめていたのであるが、それを表現するのに、それぞれの心理学的な傾向によって、違った結果になったというのである。

表現というより視点が違うといった方が良いと思う。やはり、後の説明では見方も追加されている。

ここで、タイプ論という見方をすることはどのような意味があるかを考察したい。タイプ論という見方をするのは、多様性を許容することである。

つまりどれが正しい見方というのではなくて、それぞれの心理学的なあり方によって見方や表現のし方が異なるのであるから、どの見方もそれなりに意味があることになる。

フロイトの見方、アドラーの見方だけが唯一無二の正解と認識しない、固定概念化しないことが重要ということだろう。ユングの見方においても然りということは、こう説明されている。

しかしながら真実に対してタイプという見方をすることは、多様性を可能にすると同時に、これもあれも可能であるとして真実に触れないことにもなりがちである。このような危険性は、今日のユング派の分析家の間でのタイプ論の使われ方に感じられる。<1990年代後半のことと思われる>

更には逆に、タイプとしてまとめられることで本当の意味での多様性やユニークさが認められないリスクもあることに留意する必要があろう

『タイプ論』の中で何度も一面的にタイプを捉えないでほしいとユングはコメントしていた。タイプとは動力学的・ダイナミックなものと言っている。

場面によってはペルソナとして違うタイプを演じることもあるからタイプは固定的なものではあり得ない。が、あの人は内向的直観・感情型だからこうに違いないとか、あのタイプとは相性が悪いとか決めつけるような使い方は避けてほしいということだろう。

外向と内向という二つの一般的態度を区別する。外向とは対象を大切にして、客観的な関係によって行動を決める態度である。

それに対して内向は主体を大切にし、主観的な要因から判断したり行動したりする態度である。

ユングによれば、性的リビドーを重視したフロイトは対象を重んじているので外向であり、それに対して権力とか、自分を守ることに考えたアドラーは内向ということになる。

ユングは外向と内向という区別だけでなくて、心的機能を思考、感情、直観、感覚という四つのタイプに分類している。

思考は物事を関連付け、それが何であるかを知らせる機能である。

感情はユングの場合には情動とは区別されていて、「美しい」とか「素晴らしい」とか、物事かどのような価値を持っているかの判断である。

感覚は、ものをそのままに知覚することで、そこにものがあることを教えてくれる。

直観は無意識的過程を通っての説明のつかないような知覚や結論である。

ユングは思考と感情を合理的タイプ、感覚と直観を非合理的タイプと名付けている。物事をそのままに近くする感覚や、推察の過程の不明な直観は非合理な働き方をしているからである。

この四つのタイプは、二つの一般的態度を組み合わさって八つのタイプになる。

・ユングの存在論的立場

ユングの『タイプ論』を、タイプの分類の本として理解すると誤解であろう。

(中略)

これはダイナミックな動きを示しているものとして理解されなければならないのである。つまり例えば外向のタイプの人であれば、無意識に潜んでいると思われる内向的なものをいかに意識化し、統合していくか、先に述べた外向的感情型を主機能(優越機能)としている人ならば、自分の劣等機能である思考、特に内向的思考型とどのように向き合い、それを取り入れていくかという統合と個性化の過程として理解する必要がある。(後略)

ここからは、[6]の本題の“ 魂の現実性”に触れていくが、この“魂”とはまたしてもユング独特の意味を持っていることと『タイプ論』の中では議論されていないので錬金術あたりで触れてみたい。

というわけで今回はここまで。

********************************************

参考文献[1] MBTIタイプ入門(第6版)https://amzn.asia/d/gYIF9uL

参考文献[2] MBTIタイプ入門 タイプダイナミクスとタイプ発達編https://amzn.asia/d/70n8tG2

参考文献[3] 『タイプ論』https://amzn.asia/d/2t5symt

参考文献[4] ユングのタイプ論に関する研究: 「こころの羅針盤」としての現代的意義 (箱庭療法学モノグラフ第21巻) https://amzn.asia/d/aAROzTI

参考文献[5] 『元型論』https://amzn.asia/d/eyGjgdX

参考文献{6}『ユング――魂の現実性(リアリティー) (岩波現代文庫)』https://amzn.asia/d/cUEvxPS

背景画像:原案:ティールコーチ小河。作画:ChatGTP4o。

********************************************

++++++++++++++++++++++++++++++++++

こころざし創研 代表

ティール・コーチ 小河節生

E-mail: info@teal-coach.com

URL: 工事中

++++++++++++++++++++++++++++++++++

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?