連戦。【NME Japan編集長がちょっと思っていること 第200回】

今週は先週末から立て続けに海外アーティストの来日公演を観ることができたので、それを振り返っていければと思います。先週の金曜日にウェット・レッグの初来日公演を観ることができたのは先週の記事でもお伝えしましたが、翌日の土曜日には新世代のロックンロール・バンドとして異彩を放つアイルランド初のフォンテインズD.C.の初来日公演を観ることができました。

ワールド・ツアーの最後ということもあって完成度としてはもう少し仕上がっているのかと思いましたが、そこは正直伸びしろがあるものの、このバンドの素晴らしいのは、ロック・バンドをやる必然性というものがあらゆるところから滲み出ていることです。ロックとストーリーテリングというアート・フォームでしかできないことをやるというのは作品の時点で徹底されていますが、その誇りというか、熱量や緊張感、不穏さと共に肉体として具現化されるのはライヴでしか体験できないカタルシスでした。あと、存在が気になったのはギタリストのコナー・カーリーで、彼はまだまだ伸びるかもしれません。

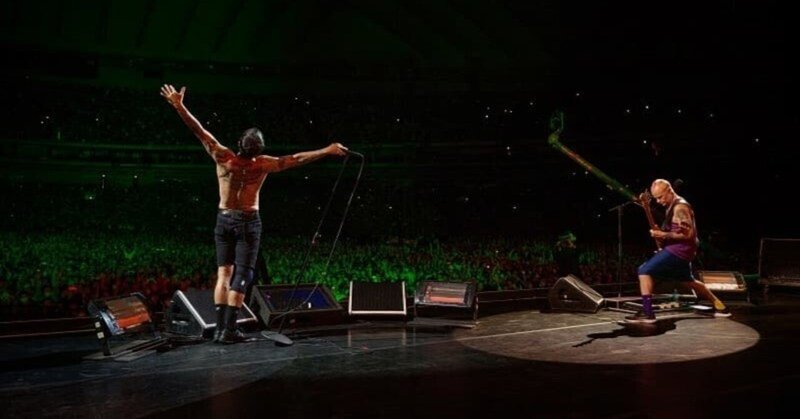

翌日はジョン・フルシアンテが復帰した形では16年ぶりとなったレッド・ホット・チリ・ペッパーズの来日公演でした。いろんなメディアでいろんなことが報じられていたので、自分に書けることはあまりないかもしれませんが、確かにイントロのジャムから雪崩込んだ1曲目の“Can't Stop”のイントロが鳴った瞬間の歓声はすさまじいものがあったし、“Suck My Kiss”や“Nobody Weird Like Me”といった昔の曲も嬉しかったし、なにより演出があるわけでもなく、4人のジャムだけでドームを揺らすバンドの佇まいは冥土の土産暮らすでした。ただ、40年というキャリアとジョン・フルシアンテのいるレッチリへの思いを考えると、やっぱりあれもこれもやってほしいという曲が残った人もいたんじゃないでしょうか。しかし、翌日にフリーが動画で言っていたけれど、日本のファンの愛というのはすさまじく、会場前からひしひしとそれを感じるライヴでした。

立て続けに観ることができた最後のライヴは火曜日に行われたフィービー・ブリジャーズの来日公演でした。こちらもツアーの最後ということで、目下の最新作『パニッシャー』を1冊の飛び出す絵本に見立てて、そこに2017年発表のデビュー・アルバム『ストレンジャー・イン・ジ・アルプス』の曲を挟み込んでいくという形でライヴは進行しました。すっかりUSインディ・ロックの世界ではフロントランナーとなった彼女ですが、その佇まいというのは初来日時と変わらずで、照明の明るさを抑え、会場の一番後ろからは見えるか見えないかの薄暗さでパフォーマンスを行っていき、『パニッシャー』の曲が進むにつれて会場は明るさを増していき、本編最後の“I Know the End”で大爆発を起こすという格好で、それは自分の立場をやっと受け入れられるようになってきた彼女の心境そのものなのかもしれないと思いました。

しかし、最近は1週間でこれだけ連続でライヴを観るというのも珍しくて、貴重な体験になったのですが、こうしてまとまった形で質の高いライヴばかりを観ていて思ったのは、やっぱり音楽アーティストにとって最高のコミュニケーション手段はライヴであるということです。TikTokでスピードアップされたナイトコア・ミックスが再生されて、どれだけバズろうが、インスタグラムの写真にどれだけいいねが付こうが、オンラインやソーシャル・メディアでどんな言説が流布されようが、最終的にはライヴで得られるほどの情報量と本音に勝るものはありません。レッド・ホット・チリ・ペッパーズのような偉大なバンドから改めて感じたのは、そうした当たり前のことでした。

#NMEJapan編集長がちょっと思っていること #NME #NMEJapan #エッセイ #音楽 #バンド #ロック #音楽レビュー #洋楽 #音楽コラム

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?