Web系エンジニアの採用にお困りのスタートアップ向け、転職ドラフトのススメ。

エンジニア採用の支援は8割型占めていると思います。そのご支援の中でWeb系エンジニアの採用に手詰まりを感じていたり、採用の手法で悩んでいる企業様をよくお見受けします。

そこで、今回はWeb系エンジニア採用に悩む方向けに、転職ドラフトのご紹介と使えるTipsをお話ししたいと思います。

まず初めに

まず、エンジニア採用の市場感についてですが、採用市場は激化しているなと感じています。

それには理由があります。

現在(2021/07/31時点)でWantedlyに掲載されている約70,000社の中で、Web系エンジニアを採用している企業様は10,000社もいらっしゃいます!

しかし一方で、「就職活動をしており、且つ離職中のエンジンシアは全就職活動中のエンジニアの中で6%しかいないのです!

このデータからも見ていただくとわかるように、貴重なエンジニアを採用するために各社採用のスキルが上がっており、苦戦する企業様が多いのは仕方ありませんよね。

とはいえ、エンジニアを採用したい気持ちは変わりませんよね。

ではどうすれば、エンジニアを採用できるのでしょうか?

1. エンジニア採用において考えられる採用手法とは?

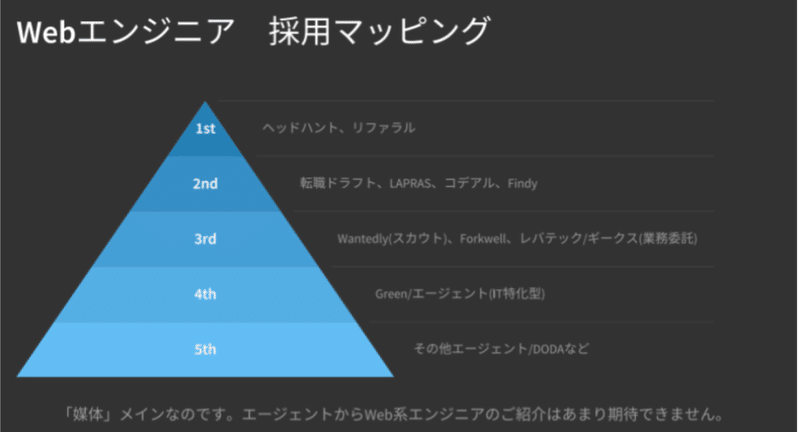

上の図は、Webエンジニアの採用マッピングです。

1stは、Googleやメルカリ等の一流企業で働くエンジニアが当てはまります。これらのレベルのエンジニアは、確実に転職市場にはいません。このあたりの層の採用を目標とするのであれば、手法は「ヘッドハント・リファラル」が良いでしょう。

また2nd~3rdに当てはまるのが某有名Web企業で開発経験3年以上あるようなエンジニア。この辺りの層を採用するのであれば、「転職ドラフト、LAPRAS、Findy」がオススメです。(コデアルはフリーランスや副業希望のエンジニアが多いため、今回は割愛します。)

では、どのような視点で媒体を選定すればよいのでしょうか?

媒体選定のポイントとして、以下の5つのポイントがあります。

「業界、職種の強み」「料金」「登録者の年齢層」の3つは、媒体選定の際には調べておく方が多いと思いますが、実は「スカウト媒体or運用媒体」「運用が楽or運用が大変」この2つを事前に知っておくことがかなり重要なのです。

ここまで長々とエンジニアを採用するために効果的な媒体は何か説明してきましたが、私が個人的にお勧めしたい媒体は「転職ドラフト」です!(ようやく転職ドラフトの話になりましたね・・!)

転職ドラフトとは、レジュメを登録すると企業から年収付きで指名が届く、「ドラフト式」エンジニア向けの転職サービス。

運用工数がかかるのに対して、なぜ私がオススメするのか。それは、ある程度転職意欲の高い優秀なエンジニアの登録が多く、返信率は30%と非常に高い媒体だからです。

2. スタートアップ × 転職ドラフトの勝ちパターン

年収付きで指名をしなければならないということで、結局年収勝負なのでは?スタートアップが他の企業に勝てるのだろうか?そう考える企業様もいらっしゃると思います。

ただご支援させていただいている企業様の中でも、転職ドラフトを利用して実際に採用に至るケースも増えてきました。

そんな企業は、どんな特徴があるのでしょうか。転職ドラフトがマッチする企業、それは「転職ドラフトにかけるための時間の確保と社内体制を整えられる企業」です!

2-1. 時間確保

1でお話しした通り、転職ドラフトはトップクラスで「運用工数がかかる媒体」です。

運用工数がかかる理由

候補者の情報量が他の媒体に比べて豊富です。媒体上で閲覧できるレジュメは、人によって媒体登録時に入力する内容が必須項目のみで何を見て良いかわからない方っていませんか?

転職ドラフトは候補者がドラフト参加時に参加資格を持つかどうかの審査があるのです。(審査通過率は4割)そのため、どの分野の仕事を、何の言語を使って、何をして、どんな課題を解決してきたのか。情報が非常に多く、非エンジニアが候補者を見極めて、ピックアップするのには他の媒体と比べても時間がかかります。

上図は、1名をピックアップするのにかかる時間を媒体ごとに比較した図です。もちろん、エンジニアの職種やレベル感、媒体の枯渇具合によってもピックアップにかかる時間は異なりますが。

※ここでいうピックアップとは、その候補者は自社の「ペルソナに当てはまるかどうか(スカウトを送るべき対象かどうか)判断するまで」という意味です。

非エンジニアであり、スカウトに慣れていなかった私がエンジニア用語を調べながら作業した時間だということを認識いただけると幸いです。

(通常こんなに時間はかかりません・・)

さらに転職ドラフトは、(テンプレートを利用することはできるのですが)ある程度、各候補者に合わせたメッセージを記載しないと、送信できない仕組みになっているのです!そのため、候補者にメッセージをお送りするのにも他媒体と比べて時間がかかるのです。

2-2. 社内体制

前述の通り、転職ドラフトは年収を提示した上でスカウトする媒体ですので「CTO / 年収決定の決裁権を持つ人」の介在が欠かせません。

また、候補者のどこに惹かれて何を解決してもらいたいのか、その人に合ったメッセージを書く「エンジニア」、スカウト文章作成に慣れている「採用担当者」など、何名もの登場人物が必要です!

以上から、こんな企業様は失敗してしまうケースが多くみられます。

・ドラフト期間がスタートしてからスカウトメールの土台を作成し始める

・エンジニアが転職ドラフトにかける時間が取れず、

非エンジニアの採用担当者が何となくでスカウト文章を作成する

・普段スカウト文面作成をしないエンジニアが文章作成し、

1人あたりの文面作成時間が予想より伸びる

3. 転職ドラフトの運用Tips

優秀なWeb系エンジニアを採用するために、時間確保と社内体制は整える!と決めていただけたなら、あとは実際にどう進めていくのが良いか詳しくお話しします。

3-1. スケジューリング

転職ドラフトは開催期間が決められていることも他媒体との違いです。(いつでも好きな時に使えるわけではないのです!)月1回の開催で、スケジュールの詳細は以下です。

指名期間:2週間

候補者詳細が閲覧できるようになってから指名できる締め切り期間

返答期間:1週間 (指名期間と合わせて計3週間)

指名された候補者がどの企業を承諾するか、しないのか決める期間

この期間を有効に使えるよう、それぞれの役割分担とスケジュールはあらかじめはっきりと決めておいた方が良いです。

おすすめのスケジュールイメージは以下です。

◆開催期間の2〜5日目

ペルソナ決定 :どういった検索条件や、どこをポイントとするのか決定します。想像よりも候補者数が増えてしまう場合は適宜要件のすり合わせが必要です。

候補者ピックアップ:検索条件より候補者をピックアップ。非エンジニアがピックアップする場合は、社内のエンジニアに候補者の確認時間も用意しておくことが良さそうです。

◆開催期間の6日〜13日目

文章作成:候補者に合わせてメッセージ作成します。ここでは、メッセージ全文という意味ではなく、候補者のどのスキルに魅力を感じ、どんな課題を解決してもらいたいのかという意味です。(エンジニアがおすすめ)

年収設定:提示する年収を設定します。他の企業も指名済みの場合は、他企業の提示年収も閲覧可能ですので、どうしても採用したい候補者の場合は、提示年収のUPを検討するなども必要になります。

修正・送信:文章を修正して送信します。スカウトメールを書き慣れている人事担当者が担当すると良いでしょう。

以下の図はイメージですが、このような流れが良いと思います。

※ C:CTO / 年収決定の決裁権を持つ人、E:エンジニア、H:人事

3-2. スカウト文章

転職ドラフトのスカウト文章には4つの項目があります。

それぞれの項目で書いておいた方がいいポイントは以下になります。

【今抱えている課題】

貴社の技術課題を書いていただきます。そのために今回募集していますということが伝わるように書きましょう。

【課題に基づいた指名理由】

今抱えている課題に対して、候補者の何を解決してくれることを期待しているのか記載してください。

【何を任せたいか】

職種ごとの仕事内容を他の媒体の3倍、詳しく書くイメージで記載してください。

【メッセージ】

ラブレターのつもりで書くと良いです。候補者のどんな経験に惹かれて指名しているのか、必ず入れていただきたいです。

また、自社の開発体制(技術スタックやエンジニアのメンバー)についても記載してあるとなお良いです!

ちなみに、ある開催月で転職ドラフトの運用に力を入れている企業様メッセージの平均文字数はこちらです。

平均で756文字・・!一番多い企業様は2000文字近いですね・・!

もちろん文字数が多ければ良いというわけではありませんが、各企業がどのくらい力をいれているのかが分かりますね。

スカウトメールのオススメとしては、リンクを付けると良いと思います。

例えば、ピッチ資料や自社の魅力が伝わる記事など。候補者の返答期間は長く用意されているため、その期間にじっくりと自社を知ってもらえるよう、こちらから出せるカードは出しておいた方が良いと思います。

最後に

皆さん、いかがでしたか。

今回は転職ドラフトを一例に取り上げてブログを書きましたが、どの手法を使うにせよエンジニアの採用ではエンジニアを巻き込んで採用をする必要性が高まってきているように思います。

採用活動にエンジニアが介入することによって、より一層エンジニアの採用活動のレベルが上がっていきそうですね!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?