第37回 剰余価値概念によって「資本論あらすじ」を図示する

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第37回。

前回はしおらしく書いたので、今回は通常モードで。

また、剰余価値については第33回以降に集中して語っているので、よければ併せてお読みいただければうれしいです。

マルクスの敷居が高い原因として次のような認識ありませんか?

哲学ぽくて難しそう…

価値形態論?

貨幣論?

ヘーゲルの継承なの?

「転形問題」というのが有名ですが、これをはじめウルサイ人が多いですからね。。。

それと、日本の学者間では次の問題も大きかったようです。

すなわち

\「商品が貨幣であるのは、いかにして、なぜに、なにによってなのか」問題/

この「商品が貨幣であるのは、いかにして、なぜに、なにによってなのか問題」、もしくは「その問題が資本論第一章のどこにどのように叙述されているか問題」。

宇野-久留間論争とかが。

でもですよ。。。

それがかえって資本論の神秘化に貢献したような…とワタクシには思われるのです。

そんなことより、もっと大事なのが「(科学としての)価値」です。

今回はこの話をいたします。

ワタクシ自身は?と振り返ると、たしかに前回のエントリなど付加価値(GDP)と剰余価値の把握の違いがなぜどうして大事なのかということは表現できた(と思う)。

でも、もっと大きな問題は「マルクスの、もっと重要な『はず』の何かが語れていないのでは?」とも思う。

それはやはり、そもそも『価値』とは何かという問題に戻ってくる。

ええ、前々回に自分としてはそれを語ったつもりではあったのですが。。。

しかしこれではまだ「科学的な」価値の説明になっているとは言えない。

そこでもう少し。

【力(科学)】に相当するものとしての【価値(科学)】

たとえば日常的な「力」と科学で言う「力」は、同じ何かを表していつつも、別の何かだ。前者を【力(日常)】、後者を【力(科学)】と呼ぼう。

わたしたちは両方の意味を、どう見てもかなりうまく使い分けている。

しかし【価値(日常)】と【価値(科学)】の関係は、まったくそうなっていない。

でも、マルクスは【価値(科学)】を打ち立てているのである。

科学テクノロジーの開発において【力(科学)】の概念がどれだけ重要かは子供でもわかる。

だから同じように、人類の歴史や社会を学問(科学)として考えるときに【価値(科学)】がいるでしょう?

自分はそこをまだ表現し切れていなかった。

あと、たまたま今月出会った以下の二冊の本もまたそうだと思った。

この二冊の本はとてもおススメであるのだ。

一冊目は、かぼちゃたぬきさんが教えてくださったこれ。

安心してください、和訳本もあります。

マリアナ・マッツカート著

「すべてのものの価値」

こちらです。

(原文、ここで全文公開されている気もする)

著者はマリアナ・マッツカート。

2018年のこの著作は教皇にも衝撃を与えたそうである。

価値概念の議論から逃げてはいけないという主張である。

新古典派をはじめとした経済学の中で、「価値」がいかに語られていないか、この言葉がいかに欺瞞的に使われているかを攻撃し、「緊縮財政」という神話も攻撃し、「公共価値(public value)」を正面から考えなければならないと提案する。

おっしゃる通り。

しかし、マッツカートの「価値」はまだ【価値(科学)】になっていない。彼女の個人的な【価値(私の意見)】の域を脱し切れていない。

ワタクシはそう思う。

もう一冊は、こちら。

佐々木隆治著

「マルクス 資本論 第3巻 シリーズ世界の思想」

こちらは有料です。

図書館にはまだないかな。。。

佐々木はこの本で、「価値概念」について既存の「マルクス経済学」になじんてきた方にとっては「突拍子もないであろうこと」を提示しているのですね。

さらに重要なことは、以上のことを前提としたうえで、平均構成の資本が生産した商品の「生産価格はK+p(費用価格+利潤)=K+mであり、実際に商品の価値に等しくなる」と述べられていることです。すなわち、たとえ費用価格が生産価格化されていようとも、利潤部分が剰余価値に合致していれば、すなわち付加価値部分が価値に合致していれば、その商品の生産価格は価値に等しくなるというのです。

したがって、ここでは事実上の商品価値の再定義が行われていると考えて良いでしょう。

(中略)

既存の「マルクス経済学」になじんできた方にとっては、突拍子もない議論に聞こえるかもしれませんが、じつは、再定義された商品価値のほうが第一部の商品章(第一章)で展開されているほんらいの価値概念に合致しています。だからこそ、マルクスもこのような再定義を行っているのでしょう。この点については次節で説明します。なお、この価値の定義にもとづけば剰余価値および剰余価値率にも一定の修正が必要でしょう。すなわち、剰余価値の大きさは「労働力がおこなった労働が付加した価値-労働力の再生産に必要となる生活手段の生産に実際に投下された労働量によって規定される価値」によって決まるのではなく、「労働力がおこなった労働が付加した価値-労働力の購買価格に表現されている価値」によって規定されることになります。また、剰余価値率も「労働力がおこなった労働が付加した価値-労働力の購買価格に表現されている価値」「労働力の購買価格に表現されている価値」によって規定されることになります。

つまり佐々木は既存の「マルクス経済学」のよくある解釈は違う、というわけです。

ワタクシもそう思います。

そしてその代わりに、第一部の商品章(第一章)で展開されている【ほんらいの価値概念】、で解釈すべきと言っている。

ワタクシもそう思います。

というか、初めからそうしていました。

だからそれ自体は大層な話ではなく、既存の解釈がズレていたっていうことでいいんじゃないでしょうかね。

ワタクシ実は、佐々木の以前の著作からも、価値概念あたりの読解は、すごく妥当だと感じていたのです。「転形問題はそもそも存在しない」論なども。

(その一方で「物象化」論「形象化」論にはちょっとやりすぎ感を覚える)

では、第一部の商品章(第一章)で展開されている【ほんらいの価値概念】は何であるか、佐々木は前著で、ワタクシがやったようにロビンソン・クルーソー物語を紹介し、そのあと合わせてその少し後ろの箇所を引用して説明していました。

マルクスが、共同的で生産がなされる「共同体社会」についての記述した箇所です。

最後に、気分を変えるために、共同的生産手段で労働し、自分たちの多くの個人的労働力を自覚的に一つの社会的労働力として支出する自由な人々の連合体を考えてみよう。ここでは、ロビンソンの労働のすべての規定が再現されるが、ただし、個人的にではなく、社会的に、である。ロビンソンのすべての生産物はもっぱら彼自身の生産物であり、それゆえまた、直接的に彼にとっての使用対象であった。この連合体の総生産物は一つの社会的生産物である。この生産物の一部分は、ふたたび生産手段として役立つ。この部分は依然として社会的なものである。しかし、もう一つの部分は、生活手段として、連合体の成員によって消費される。この部分は、だから、彼らのあいだで分配されなければならない。この分配の仕方は、社会的生産有機体そのものの特殊な種類と、これに照応する生産者たちの歴史的発展程度に応じて変化するであろう。もっぱら商品生産と対比するためだけに、各生産者の生活手段の分け前は、彼の労働時間によって規定されるものと前提しよう。そうすると、労働時間は二重の役割を果たすことになるだろう。労働時間の社会的計画的配分は、さまざまな欲望に対する様々な労働機能の正しい割合を規制する。他面では、労働時間は、同時に、共同労働にたいする生産者たちの個人的関与の尺度として役立ち、それゆえまた、共同生産物のうち個人的に消費されうる部分に対する生産者たちの個人的分け前の尺度として役立つ。人々が彼らの労働および労働生産物にたいしてもつ社会的連関は、ここでは、生産においても分配においても簡単明瞭である。

ワタクシも、この箇所は非常に重要だと思います。

くやしい(笑)

佐々木は、この二か所(ロビンソン部分はワタクシも前々回に引用していたのでここでは飛ばします)のテクストを踏まえ、「価値」を以下のようにいったん総括するのです。

一部のマルクス研究者が誤解しているように、マルクスは抽象的人間的労働が生理学的なものであることを否定したのでもありません。マルクスがここで言いたいことは、こういうことです。抽象的人間的労働それじたいは労働を「人間の脳髄、神経、筋肉、感覚器官などの支出」として捉えたものであり、生理学的なものでしかありません。しかし、抽象的人間的労働は、人間にとっては、どんな種類の労働であれ、限りのある総労働、限りのある総労働時間の一部を費やして行われたものであるという意味で、等しい意義をもっています。たとえば、ロビンソンにとって、漁猟をおこなう三時間であれ、家具をこしらえる三時間であれ、自分の限りある労働時間を費やしたという意味では、すなわち抽象的人間的労働としては同じ意義を持っています。ですから、私たちが買い物をするときに限られた予算を適切に配分して生活に必要な物品を入手しなければならないのと同じように、ロビンソンは、限られた労働時間、限られた労働量を適切に配分して生活に必要な物品を生産しなければならないのです。このような意味で、それ自体としては生理学的なものでしかない抽象的人間的労働は、人間にとって社会的な意義を持つのです。じつは、このような抽象的人間的労働がもつ社会的な意義が生産物に対象化され、表示されたものこそが価値に他ならないのです。

ここで佐々木は「抽象的人間的労働がもつ社会的な意義が生産物に対象化され、表示されたもの」が「価値に他ならない」のだと言っていることになります。

佐々木が言いたいこと、まあ伝わってきます。

ただ、ここってとても微妙なのですが、ぼくに言わせれば「価値に他ならない」のは「社会的な意義」なんですよね。

「それ」があることによって人類が自由な時間を増やすことができる量。これが社会的意義であるところの「価値」であり、それは抽象的人間労働という共通観念を媒介にして商品に対象化されて表示される、みたいな。

「表示されたもの」という日本語は、それが現象(「見え姿」、「感覚されたもの」)の方なのか、その背後にある実体(「普遍のもの」、「物自体」のようなもの」の方なのかがあいまいになるからです。

「価値(科学)」は後者であるとハッキリ言うべきだと思うんですよ。

価値(科学)と剰余価値(科学)を図にし直す

ここでも、言葉だけでなく、図を使いましょう。

ワタクシが提示している剰余価値の概念図から始めましょう。

色だけ変えます。

価値(科学)および剰余価値(科学)の概念としては、こちらの方がいいかもしれません。

人間存在と価値(科学)

前回ワタクシはフィヒテの哲学に見落としたがあったと書きました。

ヘーゲルもそういうことになるでしょう。

「意識」とか「自我」とか「非我」とか「精神」云々もいいけれど、それら、つまりわたしたちの存在はそもそも物質的基盤の上にあるという、このことです。

そこには鉄の条件がある。だからこそ哲学はこれを見落としてはいけないじゃんというわけ。

式が出て来ました!

この不等式が成り立つという条件が肝要です。

これは前々回に説明した「自由な時間」にかかわっていて、その人が持っている富である「価値」が大きいほど自由な活動の部分が大きくなりますね。

マッツカートもせっかくマルクスを引用しながらも、この鉄の条件が意識されていないせいで、自身が提示する「公共の価値(public value」が、自身が批判する「さまざまな価値概念たち」の一つにすぎないことになってしまっている。

そうワタクシは感じたのです。

原理としての等価交換

価値概念について、佐々木本には次のような一節がありました。

ワタクシが太字にした、最後のパラグラフは非常に大事な指摘です。

…概念上の問題がすでに発生しています。それは、そもそも需要と供給が一致するとはどういうことかを規定するのが困難になるという問題です。外形的にみれば、一〇〇万トンを一〇〇グラムあたり三〇円で売る場合も、一一〇万トンを一〇〇グラムあたり二七円で売る場合も、供給した小麦はすべて販売することができています。その意味では両者とも供給は需要を満たしているわけです。このような場合、需要は価格に応じて変動するわけですから、もはや小麦の社会的需要が一定の不変量、たとえば一〇〇万トンであるとは言えません。

とはいえ、三〇円で売る場合と二七円で売る場合には決定的な違いがあります。前者が価値通りに販売することができ、小麦の生産に動員した労働量に対応する貨幣を取得することができるのにたいし、後者は価値以下でしか販売できず、したがって動員した労働量に対応する貨幣を取得することができないということです。そこで、価格と価値が一致する場合に需要と供給が一致すると考えてみてはどうでしょうか。しかし、それこそ、マルクスが言うとおり、「同義反復」です。需要と供給が一致するときに価格と価値が一致するとされていたのに、今度は価格と価値の一致こそが需要と供給の一致の内容であるとされているのですから。

さらに、「需要=供給は価格=価値を意味する」というように一般的に定義するなら、もはや需要と供給が何を意味するのかも不明瞭になってしまいます。極端なことをいえば、商品の売れ残りが生じたとしても価格と価値が一致しさえすれば需給が一致していることになるからです。だからといって価格=価値を需要=供給として捉えるなら、価値概念は雲散霧消してしまうでしょう。そこでは、市場が商品全体を吸収するかぎり、価値はそのときどきに成立している価格以外のなにものでもなくなるからです。

うん、そうですね。

しかしワタクシに言わせれば、これも「価値(科学)」としてを概念を貫徹させていないことによる混乱なんですよ、

価値(Wert)は、われわれの日常のやりとりに表れています。

x Ware A ist y Ware B wert という共同意識、x Ware A = y Ware B という定式の中にです。

人間たちはわれわれは商品という価値物を媒体にして交換という代謝活動を行っている。

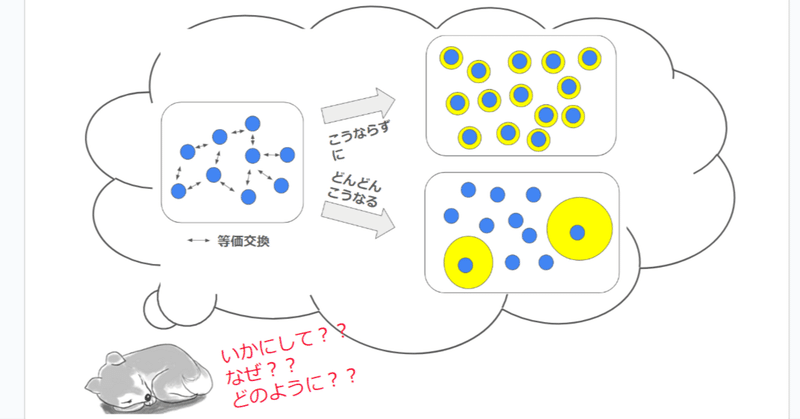

しかし、歴史的必然によって、必ず下の図のように展開するし、そのあとの運命も示唆できますよというのが資本論の「あらすじ」なのです。

そこで駆使されるのが「価値(科学)」概念だというわけ。

マルクスが徹底的に科学的に叙述しようとしたのがこの事態です。

このことは第三部と第四部(剰余価値学説史)までを読み通すことでますますわかっていきます。

「共同体社会」が右上です。

剰余価値がみんなに公平に持たれていればこうなっていておかしくない。

原始共同体や、ピダハンの社会はこれに近い。

でも絶賛進行中のわれわれの社会の実態って、右下ですよね。

「なぜ」「いかにして」「どのように」こうなってしまうの?

この問題こそが。それはワタクシたちの生活に、人生に直結しているものです。

この話をちゃんとしないで「商品が貨幣であるのは、いかにして、なぜに、なにによってなのか問題」にとどまるのって、ばかみたい。

もちろんですが、われわれを圧倒する資本の萌芽は、交換の中から貨幣が姿を現すところにあります。だから第一章の記述は科学的にもとても重要。

MMTが貨幣論ではないというのと同じように、当然ですが、資本論においても本当の問題は貨幣ではないということです。

なぜわれわれが現状こんなのか。

これからどうすればいいのか。

この問題を解くために「価値(科学)」を定めなければなりません。

ロケットを「力(科学)」でない「力(日常)」で飛ばそうとしても、天体の運行や気候変動叙述しても科学にはならないでしょう。

それと同じようにマルクスは「価値(科学)」を定め、これを一貫して扱っているから、資本論はこの社会の動態を「解明」していると言えるわけです。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?