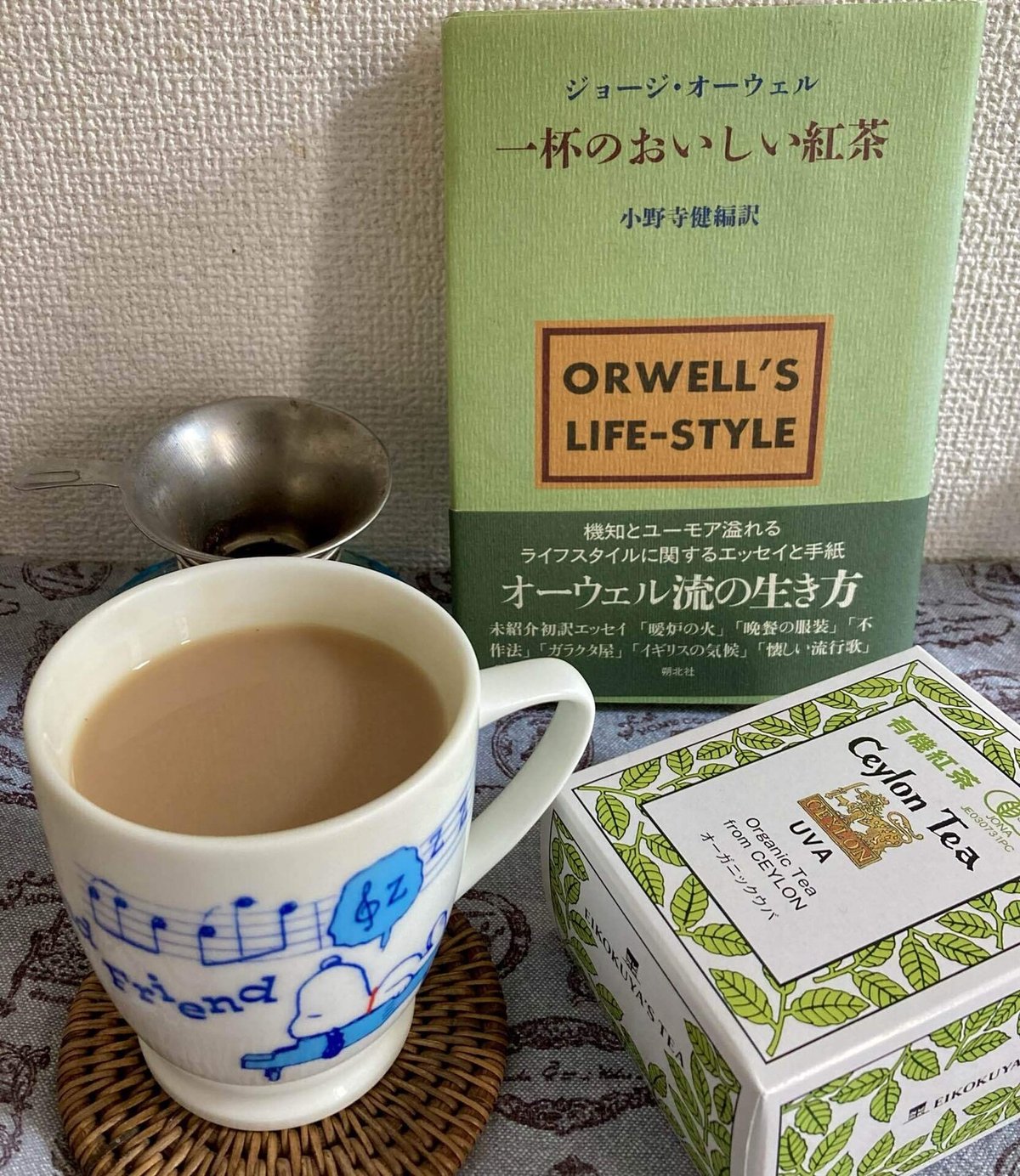

A Nice Cup of Tea『一杯のおいしい紅茶』☕️

ジョージ・オーウェル『一杯のおいしい紅茶』(小野寺健 編訳)より抜粋☕️

【完全な紅茶のいれ方、絶対に譲れない11項目】

1. インド産かセイロン産の茶葉を使用する。

2. 一度に大量にいれてはいけない、つまりポット(陶磁器製)でいれる。

3. ポットはあらかじめ温めておくこと。

4. 紅茶は濃いことが肝心。1杯の濃い紅茶は20杯の薄い紅茶にまさる。

5. 葉はじかにポットにいれること(ストレイナーやモスリンの袋など、葉を封じこめる細工を弄してはいけない)。

6. ポットを薬缶のそばへ持っていくべきで、その逆ではだめ。お湯が葉にぶつかる瞬間まで沸騰していなければだめだ。

7. 紅茶ができたあと、かき回すかポットをよく揺すって葉が底におちつくまで待つこと。

8. ブレックファーストカップ(マグカップ)を使い、浅くて平たい形のは使わない(満足に飲み始めないうちに必ず冷めてしまう)。

9. 紅茶に入れるミルクから乳脂分をとりのぞく。

10. まず紅茶から注げということ(最大の議論であり、この点をめぐって二派にわかれるが)。後からミルクを注ぎながらかき回していれば、その量を正確に加減できる。

11. (ロシア式でない限り)砂糖を入れてはいけない。それなら塩や胡椒を入れても同じではないか。甘くしてしまったら、紅茶ではなく砂糖を味わっているのにすぎない。いっそ白湯に砂糖をとかして飲めばよい。砂糖を入れずに飲んでみなさい、まあ2週間ぐらい。

この他にもティーポットの周辺には不可解なエチケットもあるし(なぜ受け皿で飲んではいけないのか)、運勢を占う、火傷の薬(?)、カーペットの掃除用など葉の副次的利用法についてもいくらでも書ける。

(イヴニングスタンダード、1946年1月12日号)

なんだか世界中が『1984』的カオスに包まれつつある中、その著者のやや偏屈で反骨の英国人ジャーナリストのおっちゃんが、紅茶についてエッセイを書いていると聞いたなぁと思い出し、探したら邦訳本が見つかりました。

本のタイトルにもなっている『一杯のおいしい紅茶(A Nice Cup of Tea)』は、徒然なるままにペンを執ったものの、いったん書き始めたら感情がブワッとほとばしってしまった感があり、細かいこだわりや嗜好、そしてそれを生真面目に書いているジョージさんを想像すると、ちょっと微笑ましくなります☺️

イギリス人でも、紅茶をストレートで飲むのがお好みの方もおられるんですね。その昔、新宿のアイリッシュパブで、居合わせたアイリッシュ親父に、砂糖を入れないミルクティーは本物ではない!と熱弁をふるわれた事があり、ややこしい関係のお隣の国だけど、紅茶をよく飲むお国の方でもいろいろなんだなと改めて思った次第(因みにあたしもストレート派。これはビンボー学生だった時に砂糖断ちをしたら、それに慣れたから😅)。

この吾輩的紅茶のいれ方レクチャーに続き、この本には他にも、イギリス料理の弁護(いわく家庭料理が一番美味しい)、パブ「水月」(行きつけのご近所レトロパブ絶賛)、ビールを飲む理由、クリスマスの食事(クリスマスプディングやミンスパイ… パディントン🧸を思い出す感じ)等々、食について語るエッセイが収録されていて、それぞれ熱い語り口で面白いです。また食ばかりではなく、どうやらお好きではなかった食器洗いについてのぼやき、イギリス的なクリケットやサッカー等スポーツ、果ては雑文書きの日々で「オレンジの絞りかす」みたいになり、胸の病もあって移住したスコットランドから送った恩師や友人への手紙、それでも書くことをやめず「なぜ書くか」と自己を見つめ直したり。

浮かび上がってくるのは、ちょっと頑固で気難しい面もあるけれど、子供の頃たわむれたヒキガエルや野ウサギを思い出すような少年の心を持ち続け、不器用な程にまっすぐで繊細な、インド生まれの本名エリック・アーサー・ブレア(Eric Arthur Blair)さん。収録されているエッセイは1945〜46年に書かれている物で、約4年後にロンドンで波乱に満ちた生涯を閉じられたそうです。享年46。

人間が人間にとどまるためには、生活の中にシンプルなものを多分にとどめておく必要がある(「娯楽場」より)。

ユーズドで文字通り紅茶かコーヒー1杯分で入手したのですが、アフタヌーンティー、それもホテルというよりは、焼き菓子屋さんのパウンドケーキやスコーンをおおいに満喫したような心地になった本でした。

なお、The Orwell Foundationのサイトで、原文が公開されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?