ざっとわかるポーランド・リトアニア共和国の歴史

1.はじめに

中世から近世にかけて、ポーランドはリトアニアと連合国家を築きました。これを「ポーランド・リトアニア共和国」あるいは「両国民の共和国」と呼びます。「共和国」といっても、王政が廃止されたわけではなく、王権が制限され、代わりに貴族たちによる議会(セイム)が政治の実権を握っていたことから、このように呼ばれています。今回は、ポーランド・リトアニア共和国の盛衰の歴史を見ていきたいと思います。

2.ポーランド王国からポーランド・リトアニア連合へ

ポーランドは、10世紀後半に君主ミェシコ1世のもとに、統一国家を形成しました。ミェシコの公家は農夫ピャストを始祖とすることから、この王朝をピャスト朝といいます。ミェシコ1世は、東方への拡大を狙う隣国の神聖ローマ帝国をけん制するため、966年にカトリックへと改宗し、ローマ教皇に接近します。

その後、ポーランドはカジミェシュ1世とボレスラフ2世という有能な君主の下に安定して発展していきますが、やがて諸侯たちの内紛により分裂していきます。統一の気運は、ヴラディスラフ1世が王位に就いた14世紀にようやく高まり、その子のカジミェシュ3世による経済改革や防衛力強化によって、国力が高まりました。さらに、カジミェシュ3世の時代には、ハーリチやヴォルイニなどがその支配下となり、東方へ領土を拡大しました。

カジミェシュ3世は21の都市に市壁を築き、51の城を建てたことから、ポーランドを「木の国からレンガの国」へ変えたと評されている。その優れた統治から、ポーランド史上唯一「大王」とも呼ばれている

カジミェシュ3世の死去によりピャスト朝は断絶し、アンジュー家のハンガリー王ルドヴィクが後を継ぎました。ルドヴィクは自身の長女を後継者にしようとしますが、最終的に11歳の次女ヤドヴィガが王位を継ぎました。1385年、ドイツ騎士修道会という共通の敵に対抗するため、隣国リトアニアの君主ヨガイラ(ポーランド語:ヤゲヴォ)がヤドヴィガと結婚し、ポーランド王となることが決められました。

このクレヴォの合同により、ポーランド・リトアニア連合王国が誕生し、ヨガイラがポーランド王ヴラディスラフ2世として即位したことで、ヤゲヴォ朝が始まります。1410年には、宿敵であるドイツ騎士修道会を「タンネンベルクの戦い(ポーランドでは「グルンヴァルドの戦い」、リトアニアでは「ジャルギリスの戦い」と呼ばれる)」で打ち破りました。

3.シュラフタ民主制

ポーランドの貴族は、大貴族であるマグナートと、中小貴族のシュラフタに分けられました。当初は、国王評議会を構成するマグナートが政治的実権を握っていましたが、14世紀後半になるとシュラフタも政治の舞台に登場するようになります。それは、外国人国王の登場、ドイツ騎士修道会との戦い、さらに、リトアニアとの連合などの、シュラフタ身分抜きでは実行できない国家的問題が頻発したからでした。

1493年、国王ヤン1世オルブラフトの治世から、全国議会(セイム)は、マグナート主体の元老院とシュラフタ主体の代議院という二院制となりました。さらに、1505年に可決されたニヒル・ノヴィ法では、国王は両院の同意なしには、新たな立法ができなくなりました。

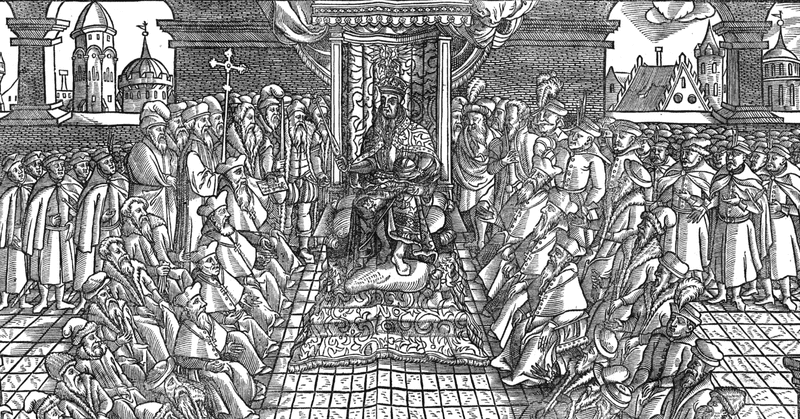

正面奥に国王、内側に着席しているのが元老院議員、外側で起立しているのが代議院議員

1506年に即位したジグムント1世とその王妃ボナ・スフォルツァが、政策において元老院を基盤とし、マグナートに優先して官職や王領地を配分したことから、シュラフタの不満が噴出しました。シュラフタたちは公正な「法の執行」を要求する運動を起こしました。

この運動は、次代ジグムント2世アウグストの時代にも続きましたが、1562年に国王は「法の執行」派と協力に転じ、不法に授与された領地の返還や、国防費負担免除といったカトリック教会の権限制限などが行われました。「法の執行」運動を通して、シュラフタが主導する議会が、王権と均衡を保ちつつ国家運営を行う「シュラフタ民主制」が確立しました。

4.ルブリンの合同と選挙王政

ジグムント2世には男子継承者がいなかったことから、ポーランドとリトアニアは連合関係を強化する方向に向かいました。1569年、ルブリンの議会で両国の制度的合同が成立し、以降、両国は共通の選挙で君主を選び、合同で議会を開き、統一した外交政策を行うこととなりました。これをルブリンの合同といいます。

中央で十字架を掲げている人物がジグムント2世

この合同に先立ち、リトアニア領に属していたポドラシェ、ヴォヴィン(ヴォルイニ)、キエフ地方などがポーランド領へと編入され、さらに両国の貴族が、お互いの領土に自由に土地を取得することが認められたことで、ポーランド貴族の東方進出が一層容易になりました。肥沃なウクライナの土地を獲得したポーランド貴族たちは、西ヨーロッパでの穀物需要増加に乗じて、農場経営を行い、穀物輸出で潤いました。穀物はヴィスワ川を下り、バルト海に面した港湾都市グダンスクから輸出されていましたが、その輸出量は、1491~92年には1万3千トンだったのに対し、1618年には27万2千トンにまで増加しました。

1572年、ジグムント2世が死去したことでヤゲヴォ朝が断絶しました。シュラフタたちは、空位期の治安維持のため「ワルシャワ連盟」を結成し、翌73年には選挙議会が招集されました。国内からは有力な候補者がなく、フランスのアンジュー公アンリ・ド・ヴァロワが国王に選出されました。

アンリを国王として迎えるにあたって、シュラフタたちは、後に「ヘンリク条項」と呼ばれる統治契約を結びました。これは、王が自分の子孫に王位継承してはならないこと、議会の同意なしに国の重要な問題を決めたり、シュラフタの特権を制限しないことなど、選挙王制のもとで王権が負うべき義務と制約を明記したものでした。「ヘンリク条項」は、これ以降当選した歴代の国王が遵守する基本法となっていきます。

5.大洪水の時代

1587年に即位したジグムント3世は、スペイン型の絶対王政を理想としていおり、王権の強化に乗り出します。さらに、イエズス会士を重用し、合同教会の創設などの強硬なカトリック化政策をとったこともあり、シュラフタたちは王権と対立していきます。

スウェーデン国王ヨハン3世の息子。母方でヤゲヴォ家の血を引いている

1606年、クラクフ県知事ミコワイ・ゼブジドフスキは、国王への異議申し立てのために全国のシュラフタに結集を呼びかけ、数千人のシュラフタが集結しました。しかし、国王側は強硬な姿勢を崩さなかったため、やがて両者は内戦状態に陥りました。内戦は反王党派の敗北によって終焉し、これ以降、シュラフタの力は弱まっていきます。

1648年、ウクライナでボフダン・フメリニツキー率いるコサックの反乱がおこります。これに乗じて、農民蜂起もウクライナ全土へと広まりました。1654年には、コサックを保護下に置いたロシア軍が領内に侵入していきます。さらに、翌55年には、「共和国」の苦境を好機と見たスウェーデン軍が侵攻してきました。これに対し、ポーランドはロシアと休戦し、デンマークと同盟しました。その後、主戦場はデンマークへと移り、1660年のオリヴァ条約でスウェーデンはようやく撤退しました。

この一連の戦争は、19世紀の小説家ヘンリク・シェンキェヴィチの小説の題名から「大洪水」と呼ばれます。「共和国」は危機を脱しましたが、国土の中心部にまで戦火が及んだことで、人口の3割が失われ、さらにスウェーデンにリヴォニア北部、ロシアにスモレンスク、キエフと左岸ウクライナ、それまで宗主権をもっていたプロイセン公国を失うなど、国際的地位の低下を招きました。

6.「共和制」の変質

前章で述べたように、16世紀末の内戦での敗北を機に、シュラフタたちの力は弱まりました。それに拍車をかけたのが、16世紀末から17世紀にかけての西ヨーロッパにおける農産物価格の下落です。

これによって穀物輸出が停滞し始め、中小農場経営者であるシュラフタたちは危機に直面し、逆に大農地経営者であるマグナートはさらに土地を集積し、巨大な所領を形成するようになりました。貧困化したシュラフタたちは、マグナートの支配下に組み込まれていくようになります。

政治においても、地方議会の権限が強化され、全国議会の意義は低下していきました。マグナートたちは、シュラフタたちを操って地方議会を牛耳り、全国議会でも私的な利害から議事進行を妨げるようになります。こうしてポーランドの「貴族共和制」は、「シュラフタ民主制」から「マグナート寡頭制」へと転換していきました。

内政が停滞する中、周辺の列強諸国は、ポーランドの国政に積極的に介入していきます。1697年、議会で国王が選出されたにもかかわらず、ロシア、オーストリア、ブランデンブルクはザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト1世を支持し、1699年にアウグスト2世として正式に即位させます。ここにザクセン朝が始まります。

ザクセン朝の時代は、マグナートの派閥対立が列強の内政干渉と結びつき、国政はマヒし、国家の対外的主体性は失われました。周辺諸国が中央集権化、絶対王政の方針のもとに、強国化を進めていたのに対し、ポーランドでは貴族たちが王権強化に反対し、軍事力も周辺諸国と比べると著しく弱体なままとなりました。

7.ポーランド分割

1763年、国王アウグスト3世が死去すると、王位継承をめぐってロシアが介入し、女帝エカチェリーナ2世の寵臣スタニスワフ・アウグスト・ポニャトフスキが国王に選出されました。スタニスワフはなんとかポーランドを建て直そうと国内改革を行いますが、ロシアはこの動きを警戒し、軍隊を派兵します。1772年、国王はロシアに譲歩し、ロシア・プロイセン・オーストリアによる第一次ポーランド分割が行われました。

左からロシア皇帝エカチェリーナ2世、ポーランド王スタニスワフ、オーストリア皇帝ヨーゼフ2世、プロイセン王フリードリヒ2世

1791年5月3日、四年国会(1788~92年の4年間に開かれたため、こう呼ばれる)において、五月三日憲法が採択されました。これは1787年のアメリカ憲法、1791年のフランス九一年憲法にならぶ先駆的な民主憲法で、王位は選挙を廃止してザクセン家の世襲とすること、議会は全会一致制から多数決制とすること、貴族だけでなく都市民にも代表権を認めることなどが明記されていました。しかし、憲法に反対する保守派がロシアに軍事介入を要請し、1793年、第二次ポーランド分割が強行されました。

第二次分割に反対したタデウシ・コシチューシコは、分割前のポーランド領を取り戻すために、1774年3月24日にクラクフで蜂起を起こしました。武装した農民たちがロシア軍を打ち破り、都市のインテリゲンツィア、聖職者、将校団もこれに加わりました。

しかし、10月10日のマチェヨヴィツェの戦いで蜂起軍は敗北し、コシチューシコはロシア軍の捕虜となり、ワルシャワに侵攻したロシア軍が住民虐殺を行ったことで、蜂起は衰退へと向かいました。1795年10月24日、スタニスワフは退位し、第三次ポーランド分割が実施されたことで、ポーランドはヨーロッパの地図から姿を消しました。

8.まとめ

最後に、ポーランド・リトアニアの貴族共和制の問題点について、3点ほどまとめてみました。

①議員は貴族身分に限られていたこと

全国議会は両院とも「貴族であること」が議員資格であったため、人口の10パーセント程度の貴族が議席を独占し、それ以外の都市民や農民は参加することができませんでした。このため、国全体の利益ではなく、貴族の利益を優先した政策が通りやすくなりました。

②多数決ではなく、全会一致だったこと

全国議会での議決は、多数決ではなく、全会一致でした。そのため、一人でも反対者がいれば、どんな政策も法案も可決することができませんでした。貴族たちが保身に走り、「自由拒否権」を行使すると、議会は機能不全となってしまいました。

③国王に外国人が立候補できたこと

ポーランドでは国王を議会が選ぶ、選挙王制が採用されていましたが、その立候補者には外国人もなることができました。外国人が国王になるのは、中近世においては普通のことでしたが、議会によって選ばれるという性質から、貴族同士の派閥争いを利用した外国からの内政干渉を招きました。

◆◆◆◆◆

貴族共和制が限界を迎えたポーランド・リトアニアは、大国に分割され、18世紀末にヨーロッパから消滅しました。その復活は、百年以上後の第一次世界大戦を待たなければなりませんでした。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

参考

関連記事

合同に至るまでのリトアニアの歴史については、こちら

ポーランド・リトアニア支配下のウクライナについては、こちら

ポーランド・リトアニアにおける正教会については、こちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?