イラスト名建築ぶらり旅 with 宮沢洋&ヘリテージビジネスラボ⑱

生還した“無名の名建築”のきらめき

今回の行き先

秋田市文化創造館

今回は、筆者のたっての希望で秋田市・千秋公園内にある「秋田市文化創造館」を訪れた。

「解体されて駐車場になるところだったんです」と、同館を運営するNPO法人アーツセンターあきた事務局長の三富(みとみ)章恵さんは言う。今の活気ある使われ方を見ると、そんな言葉は信じられない。だが、実際、危なかった。筆者も改修される前の元の建物を知っていて、てっきり解体されるものだと思っていた。今回はそんな“瀬戸際からの大逆転劇”をお伝えしたい。

美術館建設が戦争でとん挫し、戦後にリベンジ

改修前の建物は、「秋田県立美術館」だった。現在の秋田市文化創造館は秋田市の所有だが、もともとは秋田県の建物だったのである。この美術館には別名があって、「平野政吉(ひらのまさきち)美術館」とも呼ばれていた。

平野政吉(1895~1989年)は、秋田市で米穀商を営む資産家で、美術品のコレクターだった。パリで活躍した画家・藤田嗣治(ふじたつぐはる、1886~1968年)と交友が深く、多くの作品を所有していた。

平野が初めて藤田嗣治の作品を観たのは、1929年に藤田が日本に一時帰国した際の個展だったという。藤田の才能にほれ込んだ平野は、1936年に藤田の妻・マドレーヌが急逝した際、その鎮魂のために秋田市に美術館を建設することを計画する。そのために藤田の大作を数多く購入。一方の藤田は美術館に飾るための壁画の制作を進めた。美術館は1938年春、秋田市八橋の日吉八幡神社境内に着工した。だが、戦時体制下となり、まもなく工事は中止された。

それから約30年たった1967年、平野は長年収集した美術品を公開するために財団法人平野政吉美術館を設立。同年5月には、平野のコレクションなどを展示するために秋田県立美術館が開館した。1937年に描かれた壁画「秋田の行事」などの藤田作品がずらりと展示された。このとき平野は72歳、藤田は81歳になっていた。

建物の特徴は屋根だ。富士山の稜線のように東西両側に広がり、側面に丸窓が並ぶ。その独特の屋根は、藤田が平野に助言したものだったという。

屋根の下の2階展示室は、壁画「秋田の行事」を展示するための部屋で、曲面の天井に丸窓から光が差し込み、やわらかい反射光で室内を満たす。画家は普通、自身の作品に自然光が当たることを嫌うものだが(絵の具が退色しやすくなる)、画家自らがこんなに大胆に自然光を入れることを望むのは珍しい。

藤田は同時期にフランスのランスで、自身が建物のデザインから内部の壁画まですべてを手掛けた「平和の聖母礼拝堂」(フジタ礼拝堂、1966年完成)の建設を進めていた。礼拝堂内の壁画に自然光が当たる設計だ。藤田は「秋田の行事」の部屋も、展示室というより“祈りの場”をイメージしていたのかもしれない。

安藤忠雄氏設計の新美術館から見ると…

美術館の開館から40年以上がたち、建物が老朽化したことから、県は2013年、堀をまたいだ日赤病院などの跡地に美術館を移転した。目玉の壁画「秋田の行事」もそちらに移った。新たに建てられた秋田県立美術館は安藤忠雄氏の設計で、大きな話題となった。

筆者は2013年、この新・秋田県立美術館を見に行った。そのとき、旧・秋田県立美術館の存在を知った。なぜ知ったかというと、新美術館の2階ラウンジから旧美術館がよく見えるからだ。安藤氏らしい水盤の向こうに、旧美術館の三角屋根が絵のように浮かぶ。「なんて美しい借景。これは旧美術館へのリスペクトに違いない!」と筆者は直感した。

安藤氏が旧美術館をリスペクトしていた、という直感は当たった。安藤氏は雑誌発表時に、「2階のラウンジからは水庭越しに、千秋公園とその緑の中に溶け込むその旧美術館を望む」と書いている(『新建築』2017年7月号から引用)。そして、こうも書く。「この三角形は、県民の心の風景として強く焼き付いているであろう、旧美術館のとんがり屋根を意識したものである」。

「この三角形」というのは、エントランスの三角形の吹き抜けのことだ。

コロナ禍に「秋田市文化創造館」として再オープン

筆者が旧美術館を知ったときには、施設はすでに閉鎖されており、中に入れなかった。聞けば、遠からず解体されるという。ああ、なんてもったいない……。

そんなことを思ってから8年。コロナ禍の2021年3月21日、旧美術館が「秋田市文化創造館」として再オープンしたというニュースを目にした。

公式サイトの冒頭にはこう書かれている。

秋田に暮らす人のために、

自分らしい表現を探す人のために、

新しい活動を生みだす拠点です。

多様な文化活動との

出会いの場を提供するとともに、

自ら創作活動を行う方、

新たな活動を

はじめようとする方々を

応援します。

うーん、なんだかよく分からない……。しかし、この施設を報じるメディアの記事はどれも熱を帯びていた。きらりと光るものがあるに違いない。気になる。

ちょうどその頃、この連載が始まり、調べていたらあることに気づいた。旧美術館の設計者は、連載のガイド役である西澤崇雄さんが所属する日建設計だったのだ。正確には現社名(1970年~)になる前の完成なので、「設計:日建設計工務」だ。

先ほど、画家の藤田が屋根の形を助言したと書いたが、建築士の資格を持たない藤田が建物全体を設計できるわけではない。建築設計者として日建設計工務が関わっていたのだ。ちなみに、このことは日建設計の人でも知らない人が多いらしい。とにかく、これで取材する理由ができた。筆者は小躍りした。

よくある保存ではない3つのポイント

冒頭に書いたように、瀬戸際からの生還だった。新美術館を建てることが決まった時点では、旧美術館の扱いは明確に決まっていなかった。付近の駐車場不足から、解体して駐車場にする可能性が濃厚だった。これに対し、市民の中から保存活用を求める声が上がった。

ああ、よくある保存運動ね、と思われるかもしれないが、「よくある」とはちょっと違う。1点目は建物が戦後にできたモダニズム建築で、国や自治体の文化財に指定されるような“歴史的建造物”ではないこと。保存の声を上げた人たちは「誰が設計したか」とか「文化財的価値がどうだ」とかよりも、「この場所に必要だから」とピュアに保存を求めたのである。これは、自分が設計者だったらすごくうれしい。

珍しさの2点目は、活用の仕方として、従来の公共施設にないものを目指したこと。元のまま残すことにこだわり過ぎず、新しい活動を誘発するよう、大胆に手を入れて残す方法を模索した。

旧美術館の活用の方向性に光が差したのは、新美術館の開館から2年がたった2015年だった。県が旧美術館の西側にある県民会館と市文化会館を合築して建て替えることを契機に、市が周辺エリア全体を「芸術文化ゾーン」にする方針をまとめた。旧美術館は県から市に譲渡され、芸術文化に資するニュータイプの施設をつくろうという方向で動きだした。

そして、珍しさの3点目。公共建築の保存というと、役所の中だけで議論が進みがちだが、市は美術大学の教員らをプロジェクトに巻き込んだ。秋田市新屋にある秋田公立美術大学だ。

同大学は2013年、短大から四年制大学となった東北唯一の公立の芸術大学。公立なので市役所職員も大学運営に参画していた。それもあって、アドバイスを得やすい環境が整っていた。同大学の教員である人類学者の石倉敏明さん(准教授)や、建築家の小杉栄次郎さん(教授)らが中心となって旧美術館活用の類似施設調査や市民参加のワークショップなどを行い、利活用の調査報告書をまとめた。

その方向性は、ざっくり言うと「アート作品をつくるまでの活動を応援する施設」だ。アート作品といってもプロのアーティストや美術を学ぶ学生だけを対象にした施設ではない。今までアート制作と無縁だった市民がふらりと立ち寄ってアーティストと交流を図り、つくる側の人に変化していくような場だ。

秋田公立美術大学では、ちょうどその頃、地域とのコーディネートなどを行うための組織として「NPO法人アーツセンターあきた」を立ち上げたところだった。このNPOが、市民ワークショップを繰り返して新施設の運営管理計画をまとめた。その後、指定管理者にも選定され、施設運営を担うことになる。この記事の冒頭に登場した三富章恵事務局長は、その中心メンバーの1人だ。

市は建築家である小杉栄次郎さんに改修設計のアドバイザーを依頼。小杉さんの助言を受けつつ、地元のコスモス設計の改修設計により2019年、耐震補強を含む改修工事が着工した。建物の外観は生かしながら、ワークショップで提案された使い方を可能にする改修が行われた。そして2021年3月に「秋田市文化創造」として再オープンした。

平日でもびっくりするほどのにぎわい

では、秋田市文化創造に入ってみよう。1階の西側には、コミュニティースペースが広がる。ここが日常的な活動の中心だ。外壁の一部をガラスにしたことで、自然光がよく入り、明るい。美術品の展示室だったとは思えない。

天井板は外して、コンクリートの躯体や設備類をむき出しにした。キッチンも備える。専用利用して展示を行うこともできるし、ワークショップやマルシェなどを開催することもできる。ふらっと受験勉強をしに来てもいいし、ただぼんやり眺めていてもいい。

平日に取材に行ったのだが、展示の撤収をする人、それを見ながらくつろぐ人など、びっくりするほどにぎわっていた。

2階に上がると、美術館時代のエントランスがある。ここは天井に「曲げわっぱ」がびっしりと並んでいて、いかにも今風の内装。おしゃれに改修したなと思ったのだが、なんと竣工当初からの仕上げだという。

筆者が一番見たかったのは、2階の「スタジオA1」だ。かつて、藤田の壁画「秋田の行事」を常設展示していた部屋である。

この部屋は天井が高い。丸窓から入った自然光が曲面に当たり、やわらかいグラデーションが上昇感を強調する。展示室時代の写真と見比べると、光の量を抑えていない分、格段に明るくなっているように見える。この部屋も展示、公演、ワークショップ、上映(暗転もできる)など、さまざまな用途に利用が可能だ。

秋田市文化創造館は、屋外を含め、あらゆる場所が時間貸しで専用利用できる。利用の方法も相談次第。「こんな使い方もできるんだ、という思いもよらない使い方の提案を求めています」という三富さんの言葉が心強い。

「幻の美術館」の模型にまたびっくり

この施設を見に来た方は、ぜひ新・秋田県立美術館も見に行ってほしい。新美術館2階のラウンジから見える景色は、「旧美術館を残せ」というメッセージのようにも見える。もちろん、常設展示物の壁画「秋田の行事」も必見だ。

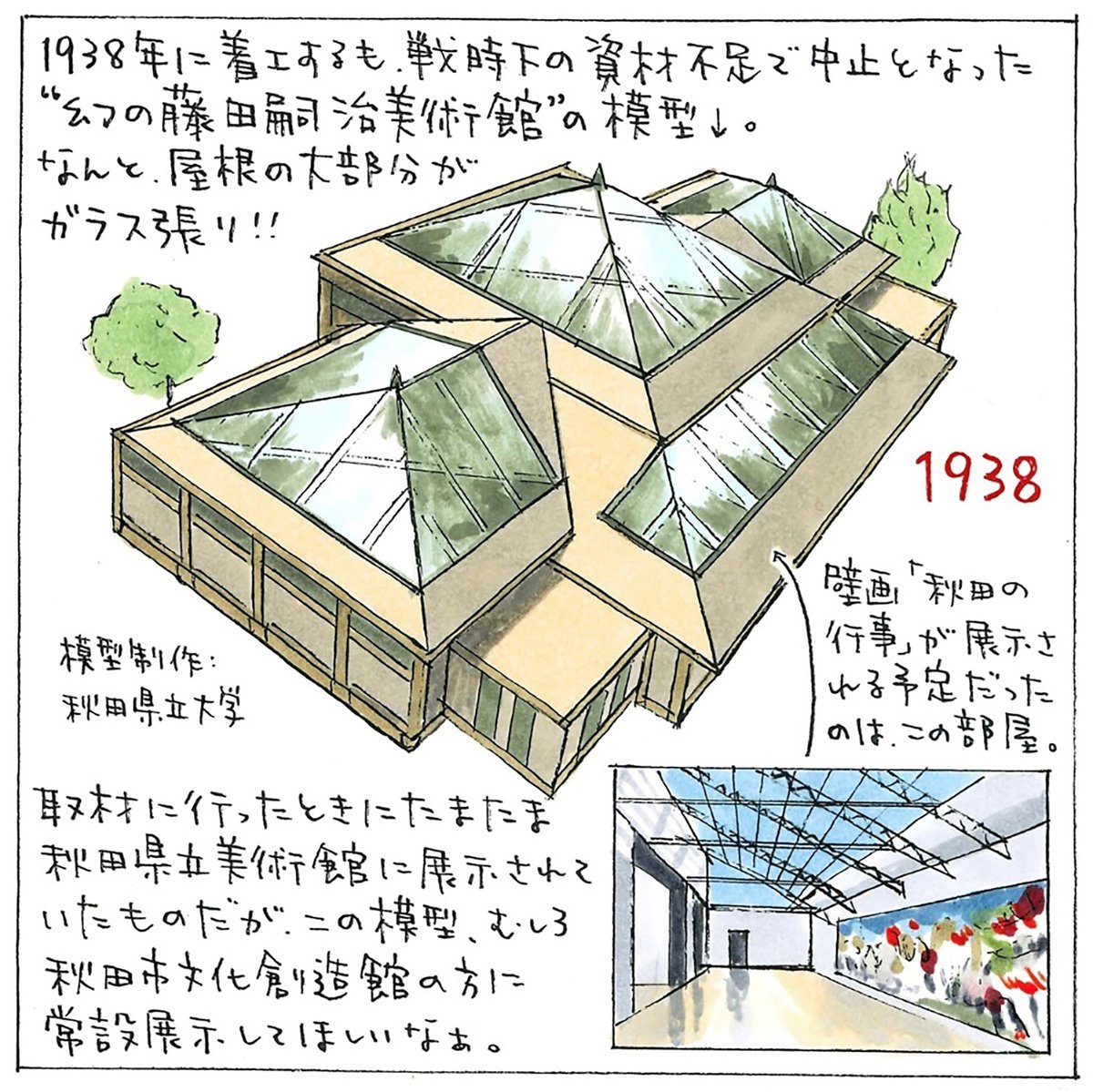

筆者は展示スペースの一角にあった小さな建築模型に仰天した。戦前に平野が建てようとした幻の藤田美術館の模型だ。

なんと、屋根がガラス張り! 戦前にこんなに大胆な美術館を建てようとしていたとは……。だから、藤田も平野も「秋田の行事」を自然光で見せることにこだわったのか。

この模型を見て、幻の藤田嗣治美術館→旧・秋田県立美術館(現・秋田市文化創造館)→新・秋田県立美術館という歴史のチェーンが筆者の頭の中でつながり、きらきらと輝いた。この模型は残念ながら常設ではないとのことなので、新・旧美術館を見に来る人は、上の絵をぜひ覚えおいてほしい。

ちなみに新美術館では、「秋田の行事」を展示する部屋に自然光は入らない。おそらく設計者の安藤忠雄氏もここに書いたような経緯は調べたであろうから、「ならば自分も」と思ったはずである。何しろ安藤氏は、世界に知られる“光の建築家”だ。それでもここでは、貴重な作品保護のために“閉じた展示室”にせざるを得なかった。

その代わりに、藤田と平野へのリスペクトを伝えるために、水盤越しに旧美術館を切りとって見せたのではないか。旧美術館が残るに至ったのには、そのことも追い風になったのではないか──。そんなことを妄想してしまった秋田の旅であった。

■建築概要

秋田市文化創造館

所在地:秋田県秋田市千秋明徳町3-16

既存建物(旧秋田県立美術館)の完成:1966年12月

設計:日建設計工務

施工:竹中工務店

構造:鉄筋コンクリート造

階数:地上3階

延べ面積:2,860㎡

■秋田市文化創造館への改修工事

完成:2020年11月

アドバイザー:小杉栄次郎

改修設計:株式会社コスモス設計

改修工事:中央土建・伊藤・藤重特定建設工事共同企業体

取材・イラスト・文:宮沢洋(みやざわひろし)

画文家、編集者、BUNGA NET編集長

1967年東京生まれ。1990年早稲田大学政治経済学部卒業、日経BP社入社。建築専門誌「日経アーキテクチュア」編集部に配属。2016~19年、日経アーキテクチュア編集長。2020年4月から磯達雄とOffice Bungaを共同主宰。著書に「隈研吾建築図鑑」、「誰も知らない日建設計」、「昭和モダン建築巡礼」※、「プレモダン建築巡礼」※、「絶品・日本の歴史建築」※(※は磯達雄との共著)など

西澤 崇雄

日建設計エンジニアリング部門 サスティナブルデザイングループ ヘリテージビジネスラボ

ダイレクター ファシリティコンサルタント/博士(工学)

1992年、名古屋大学修士課程を経て、日建設計入社。専門は構造設計、耐震工学。

担当した構造設計建物に、愛知県庁本庁舎の免震レトロフィット、愛知県警本部の免震レトロフィットなどがあり、現在工事中の京都市本庁舎整備では、新築と免震レトロフィットが一体的に整備される複雑な建物の設計を担当している。歴史的価値の高い建物の免震レトロフィットに多く携わった経験を活かし、構造設計の実務を担当しながら、2016年よりヘリテージビジネスのチームを率いて活動を行っている。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?