いざ冬の和歌山へ!近畿道の駅スタンプラリー制覇!!

私の冬季の行動範囲というのは、もっぱら太平洋側が主である。

理由は簡単で、私の愛車は年中サマータイヤを履いており、スタッドレスタイヤに交換しないからだ。

なにせ私の住む尾張地方というのは滅多に雪が積もらず、積もったとしても年に数回程度である。これに対して、スタッドレスタイヤにするために要する費用はタイヤの保管料を含めて15~16万にもなる。

(これはスイフトスポーツのタイヤのサイズが特殊で、選択肢の幅が狭いという事情も少なからず影響している)

ウィンタースポーツをするなど積雪地帯に頻繁に足を運ぶような格別の理由があれば費用の元が取れるだろう。

しかし、残念ながら私はスキーやスノボを嗜むようなパリピのリア充(偏見)ではないのだ。

何なら寒いところなど嫌いだし、冬用装備を装着していても危険度が高い積雪地帯をあえて走りたくないという心情もある。

そういうわけで、年にたった数回の積雪のためにタイヤを交換することは、私にとっては費用対効果が悪すぎるのである。

したがって、私の冬季の旅行先は必然的に積雪がない地域に限定される。

当然ながら、目的地にたどり着くまでの行程に積雪地帯を挟むような場所にも行くことは出来ない。

そうした条件を愛知県の周辺で当てはめると、山間部を除き大部分で積雪のおそれが無い静岡県や三重県、和歌山県と言った地域がメインとなる。

「冬でも行ける場所は冬に行く」

この基本方針のもとに、今回も和歌山県へと足を運んだわけである。

今回の旅の主たる目的は、表題に記載したとおり「近畿道の駅スタンプラリー」の完遂だ。

近畿道の駅スタンプラリーは、近畿地方2府5県(大阪、京都、兵庫、和歌山、滋賀、奈良、福井)の道の駅が対象のスタンプラリーで、令和4年4月1日現在で152駅存在する。

私の目標は、これらの道の駅を完走して完走認定証を貰うことなのだ。

既に和歌山県を除く府県の近畿道の駅は制覇したので、これがラストスパート。

令和5年1月20日から同月22日までの二泊三日の行程で、和歌山県への旅行を兼ねて道の駅スタンプラリーを済ませてきた。

前置きが長くなってしまったが、その記録を記憶の限り書き出していこう。

初日(1月20日)

獅子岩

一宮の自宅を出発し、大治町在住の友人を乗せてから高速道路に入り、熊野尾鷲道路の終点である熊野大泊ICで降りた。

その後は国道42号の現道をひたすら南下し、途中で高速道路(那智勝浦新宮道路)を使いながら、紀伊半島の南端たる東牟婁郡串本町を目指す。

最初に車を停めて降りたのは、毎回素通りしてきた熊野市の名勝獅子岩だ。

実はこの先にある南牟婁郡御浜町や同郡紀宝町、そして新宮市などへはこれまでも幾度となく足を運んでいる。

当然何度も通っている道なのだが、獅子岩はいつも素通りしていたので、まともに観光目的で観たのは初めてだったというわけである。

獅子岩とは、その名の通り横から見た姿が獅子に見えることからその名がついた奇岩で、なんと世界遺産として登録されている。

しっぽ

獅子岩を出発し、国道42号を南下し続けて和歌山県へ入り、同県東牟婁郡太地町へ。

ちょうど午後0時より少し前に、目的の飲食店である「しっぽ」へ到着した。この店は鮪と鯨料理の店で、この地域に用事がある時にたまに利用している。

私が食べたのはくじらカツ定食で、これが鯨料理にしては食べやすいのでお気に入りなのだ。

鯨を食べたことがある人は何となく分かると思うが、鯨には独特の臭みというかクセのようなものがある。

しかし、このくじらカツについては、下味としてしっかりと胡椒をきかせてあるため、胡椒の強い風味により独特のクセが抑えられて食べやすくなっているというわけである。

写真中にある黒い皮がついた白身は鯨のベーコンなのだが、これを食べてみるとクセの強さが分かると思う。

上からかけられている液体は酢味噌なのだが、これもクセを抑えてサッパリと美味しく食べるためにかけられているのだろう。

橋杭岩

昼食を済ませ、お次は道の駅くしもと橋杭岩へ。

この地域は奇岩が各所にあり、橋杭岩はその一つである。

周辺にある奇岩としては他に、虫喰岩、一枚岩、瀧之拝と呼ばれるものがあるが、それらについては後日また記事を書く予定でいるので仔細は省略する。

いずれの奇岩についても共通しているのは、いずれも道の駅が併設されており、駐車場に困らないということだろう。

トルコ記念館

お次の目的地は紀伊大島にあるトルコ記念館で、明治時代にオスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が遭難した際に乗組員を救助した縁により設置されている。

日本とトルコの友好関係の礎とも言うべき場所であり、現在もトルコ大使を始めとしたトルコ人が同地の慰霊碑を訪れるそうである。

当地を訪問した直後である翌2月、トルコで大地震が発災してしまった。

ここを訪問したからというわけではないが、やはり記憶に新しい内にそのような不幸が起きてしまい、私自身も微々たる額の義援金をトルコ領事館に寄付した。

少しでもトルコの復興に協力したいという思いは、ここを訪れた後に強くなっていたのだと思う。

樫野埼灯台

紀伊大島の東端に位置する現役の灯台であり、トルコ大使館から徒歩で少し離れた場所に位置する。

当然ながら高所にあるため眺望はとてもよく、行き交う船舶を見る事もできた。

かつて灯台守の官舎として使用された建物で、こちらも当時から現存する貴重な建築物である。

内部には木製部材に木目を手描きするという「木目塗り」が施されており、当時の技法として貴重なのだそうだ。

なお、旧官舎のみ有料だったのだが、そんな事は知らず入館した途端に意思確認もされぬまま案内係のおじいさんに入館料100円を徴収された。

解説は面白いのだが、せめてここが有料施設である事の告知と、それを踏まえた上での入館の意思確認をして欲しかった。

くしもと大橋

本州と紀伊大島との間を結ぶ中路アーチ橋。

展望台が設けられており車もかなり停まっているのだが、その割には周囲に人が居なかった。

おそらく、展望台横の土手が通路のようになっていた事から、釣りにでも行っているのだろう。

潮岬

紀伊大島から再びくしもと大橋を渡り本土へ行き、潮岬へ向かった。

ここは本州最南端の岬で、潮岬観光タワーなどがある見晴らしの良い場所である。

ホテル&リゾーツ 和歌山 串本

三重や和歌山の沿岸部というのは、政府が危機感を煽り続けている南海トラフ巨大地震による津波で壊滅的被害を受けるおそれがある地域だ。

沿岸部でも建物が丈夫で高さがあれば命は助かるだろうが、高確率で車は助からない。それは困る。

そんな事を考えて、防災という観点から宿泊先は高台にすると決めていた。

津波が来ても平気な高台にあり、なおかつ天然温泉の露天風呂が楽しめるという最高の条件に合致したのが、このホテル&リゾーツ 和歌山 串本だったのだ。

夜しか遊べないようで、やっておけばよかったと後悔した

入浴を済ませた後は、串本市街で夕飯を食べてから地酒を買って部屋で飲み、初日は終了。

ちなみに黒牛というのは和歌山のおいしい地酒で、たまに那智勝浦町の酒屋まで足を伸ばして買いに行っている。

(ダメな大人…)

2日目

この旅の目的は、1日目で記したとおり”近畿道の駅スタンプラリー制覇”だ。

しかし、前回の記事を振り返り道の駅に言及した箇所を思い返すと、初日に訪れた道の駅はわずか一箇所に過ぎない。

「主たる目的が近畿道の駅スタンプラリーの完遂」などと書いておきながらスタンプラリーが進んでいないではないかと思われるかもしれないので、先に事実を述べておこう。

和歌山県の道の駅のうち、未踏の残り11駅は二日目を丸一日使って全て訪問し、近畿道の駅スタンプラリーは完遂した。

和歌山県の道の駅で未踏だった11駅の位置関係は、上図のとおりである。

いずれもすさみ町以西の紀南地域と紀中地域で、初日で訪れた串本町までの間にあった道の駅については既にスタンプラリーが済んでいたのだ。

この11駅がある地域というのは、和歌山県の中でも私が住む愛知県からみて最も遠い位置にあるので、確実に日帰り圏外だった。

そのため、当初から二日目を道の駅スタンプラリーのために使うことを企図し、当該地域からほど近い場所で宿泊施設の選択肢が多い東牟婁郡串本町に白羽の矢が立ったというわけである。

串本は以前にも訪れたことはあったが、紀伊大島や潮岬などは訪れたことがなかったので、よい機会だったと思っている。

想像以上に景色が良く、またトルコ記念館や灯台などといった学びもある街でもあったと言えよう。

そんな初日と打って変わって、二日目は目まぐるしい道の駅スタンプラリーが開幕したのだった。

道の駅すさみ

西牟婁郡すさみ町には道の駅が2箇所もあるが、こちらは栄えている方の道の駅だ。

ホテルを出発して国道42号を西進し西牟婁郡すさみ町へ入り、最初の道の駅「すさみ」に至る。

画像の案内標識を見ても分かるとおり、売店やレストランの他、小規模な水族館まで併設しており、道の駅としては充実している部類に入る。

また、各地の道の駅に隣接するように作られたホテルであるフェアフィールド・バイ・マリオット和歌山すさみもあるため、拠点として宿泊するにも申し分ないのだ。

なお、フェアフィールド・バイ・マリオットは、道の駅くしもと橋杭岩にもある。すさみ町と串本町は隣接しており、こんな近距離で同系列のホテルを二箇所も作るのは、都心部のビジホ等を除けば珍しい。

道の駅イノブータンランド・すさみ

すさみ町にあるもう一つの道の駅、栄えていない方である。

失礼な表現かも知れないが事実であり、なんと日曜以外は閉まっている上、物販等も無いそうである。

原因は紀勢自動車道の延伸による交通量の激減によるものらしく、今となっては自販機と休憩所、そしてお手洗いくらいしか無いのだ。

同じく国道42号にある道の駅熊野きのくに(熊野市)でも同様の事が起きており、そちらも熊野尾鷲道路の開通により土日のみの営業となっている。

とはいえ、逆に交通量が少ないからこそ落ち着くとも言えるし、道路向こうはすぐに海となっているので景色も良い。

施設の充実度という観点からは寂しさが否めないものの、海岸沿いをドライブする際の休憩施設としては十分に存在意義があると思う。

道の駅志原海岸

夕陽が美しいという評判の志原海岸だが、中でも鳥毛洞窟(海蝕洞)と志原の千畳敷が見どころとのこと。

海蝕洞というのは、波の力によって海岸が削り取られて出来た洞窟の事を指す。

道の駅からは徒歩15分程度で行けるようなのだが、残念ながら行っていない。

短時間で各地の道の駅を周るという道の駅スタンプラリーの常として、一箇所に時間をかけていられないという事情があり、売店を軽く覗く程度に留めた。

道の駅椿はなの湯

江戸時代には温泉番付というものがあり、日本の温泉を東西に分けて相撲に見立てて番付(ランキング)にしていた。温泉の効能により序列がつけられていたようだが、作成された地域により差があったそうだ。

この椿温泉も江戸時代末期の温泉番付に名前がのる程の名湯だったようで、思ったより歴史がある温泉だったということに驚いた。

なお、相撲における格付けの最高位は横綱だが、温泉番付における最高位はなぜか大関だった。

ちなみに西の大関は有馬温泉、東の大関は草津温泉で、これに並ぶ名湯として下呂温泉を加えたものが日本三名泉とされている。

ここには無料の足湯があり、せっかくなので足湯に浸かって一息ついてから出発した。

道の駅くちくまの

道の駅の中には、実質的に高速道路のサービスエリア(パーキングエリア)として設置されて機能している道の駅がある。

京都縦貫道にある道の駅「京丹波味夢の里」や、北近畿豊岡道にある道の駅「但馬のまほろば」などがいい例だ。

ここもそうした実質的なサービスエリアの機能を有する道の駅の一つで、紀勢道上り線に設置されている。

注意しなければならないのは、上り線(大阪方面行き)からの流入しか出来ないことである。

下り線(串本方面)から利用したい場合は、手前の上富田インターチェンジで退出した上で一般道から利用することになる。

道の駅ふるさとセンター大塔

奈良県にも道の駅「吉野路大塔」という場所があり、いずれも地名に「大塔」が入っているのでややこしい。

市町村合併前により田辺市となる前は西牟婁郡大塔村で、同じく奈良県の方は五條市となる前は吉野郡大塔村だった。

読みはいずれも「おおとう」である。

道の駅熊野古道中辺路

この地域や熊野古道に興味のない人は、おそらくこの字を読めないだろう。

熊野古道に続く三文字は「なかへち」と読む。

熊野古道には複数のルートがあるらしく、その一つが中辺路というそうだ。

現代のルートで言うと国道311号がこれに相当し、当該道の駅も国道311号に面している。

また、シニゴー(死にGO!)こと国道425号を始めとする酷道のメッカであり、山中を東西に走るまともな道路が少ない紀伊半島において、整備状況の良い数少ない快走路である。

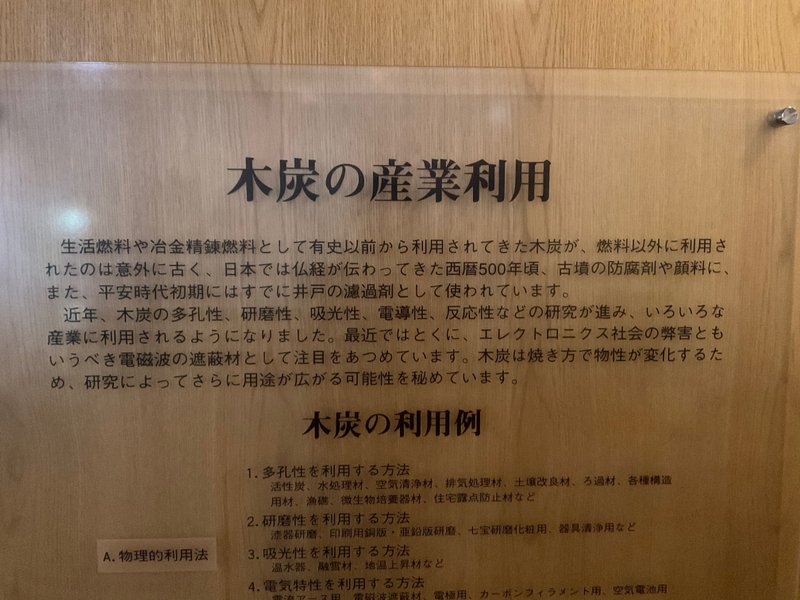

道の駅紀州備長炭記念公園

備長炭発祥の地ということで、道の駅としての施設のほか、紀州備長炭発見館という資料館が併設されている。

なお、道の駅熊野古道中辺路からここまでに至る道路がなかなかの山道で、コーナーとアップダウンが連続し、全身を揺さぶられ続けたのである。

そのため、横に座っていた友人はしんどそうにしており、運転していた私自身も少し気持ち悪くなるほどだった。

道の駅みなべ町梅振興館

私は梅干が好きで、普段から近所のスーパーなどではなく道の駅まで買いに行くほどだ。

スーパーで梅干しを買わないのは欲しい梅干が無いからなのだが、その理由はスーパーにおいては殆どが調味梅干しか扱っておらず、純粋な「梅干」を手に入れることが出来ないからである。

調味梅干とは、簡単に言うと漬け込んだ梅干を一度絞って塩分を落とした上、調味料により味を調整した梅干の事を指す。

この表示は日本農林規格(JAS)により定められているものである。

昨今は減塩志向により、塩分を落としてはちみつ等の調味料で味を整えた調味梅干の方が好まれる傾向にある。

しかし、この塩分を落とす過程で梅の成分も多く流出してしまうため、梅本来の風味や栄養が損なわれてしまうのだ。

また、人工甘味料などの出来れば摂取したくない混ぜものが入っている事が多い。

そのため、味と栄養、そして食の安全という多面的な観点から、本来の梅干しか買わないのだ。

…話が大分それてしまったが、梅の特産地である紀州に来れば、本来の梅干が数多く売られているのではないかと期待していたのだ。

結論から言えば、残念ながら調味梅干が圧倒的に多く、梅干の選択肢は大して多くなかった。

とりあえず少ない選択肢の中から美味しそうな梅干を選んで買ってきたが、私が本来欲しかった梅干とは違うものになってしまった。

私が欲しかった梅干というのは、漬け込む際に焼酎やホワイトリカーを用いた梅干だったのだ。

なぜ酒類を漬け込む梅干が良いかというと、塩だけで漬け込んだものよりも味がまろやかになり、食べやすいからである。

そして、なおかつ調味梅干と異なり混ぜものも入っていないから、安全で栄養もしっかりと取ることが出来るというわけである。

印南サービスエリア(阪和道)

これもまた難読地名で、これで「いなみ」と読むのだそう。

てっきり「いんなん」だとばかり思っていた。

道の駅SanPin中津

この「SanPin」という名称がいかなるものに由来するのか見当もつかなかったのだが、どうやら「中津ふるさと産品展示販売所」の略称らしい。

分かるわけがない。

そして、この徳川吉宗ゆかりの地というのもよく分からなかった。

吉宗が紀州藩主だったことは当然知っているが、藩庁である和歌山城は日高川町よりも遠く北に位置しており、一体どんなゆかりがあるのか…

先程ネットで調べてみたら、どうやら幼少の頃この周辺で遊んだという話があるとか、ここで出生したという説があるとかいう眉唾ものの話だった。

道の駅白崎海洋公園

本日のハイライト、記念すべき近畿道の駅最後の一駅が白崎海洋公園となった。

ここは石灰岩により形成された極めて美しい岬で、日本のエーゲ海などとも称される名勝だそうである。

私達が到着したのがちょうど夕暮れ時だったのだが、この時間が本当に絶好のタイミングだった。

白い岩に夕陽が当たり、それはもう得も言われぬ美しさであった。

2日目の最後、それもこの時刻に訪れることが出来たことは奇跡であったと思う。

まさに旅番組の最後のようで、大変感慨深いものだった。

唯一つ問題があったとすれば、とにかく尋常ではない寒さだったということだ。

常に凄まじい強風が吹き荒んでおり、さらに季節が冬ということもあって、三日間で最も寒かった。

肌を外気にさらしていると刺すような冷たい風が体温を奪っていくので、場所によっては手をポケットに入れておかないと耐えられないほどだったのだ。

そういうわけで、冬場にこの地を訪れる際は入念な防寒対策が必須である。

2日目は道の駅全11箇所を巡ったわけだが、この手の弾丸ツアーのような事をしていると昼食をとり損ねる事が多い。

今回も2日目は昼食抜きになってしまった。

別に時間的に厳しいから昼食の時間を犠牲にしてでも移動に費やしている、などというストイックな理由では決して無い。

単純に、山道などを走っているために食べたい時に飲食店が無かったり、たとえ飲食店があったとしても選択肢がないからというだけである。

要は、結果的に食べる機会を逃してしまうのだ。

さて、これをもって「近畿道の駅スタンプラリー完遂」という目標は達成したので、残りの三日目は完全に観光だ。

和歌山市周辺で観光できそうな場所がないかを友人と話しながら、宿泊先である和歌山市へと向かった。

3日目

和歌山県と言われて、まず何を連想するだろうか。

食べ物で言えばみかんや梅、娯楽施設でいえばアドベンチャーワールドや白良浜海水浴場、名所旧跡で言えば世界遺産たる高野山や熊野古道、熊野三山などが想起される事だろう。

そして何より、県都であり県名たる和歌山の名を冠した和歌山城の存在ではないだろうか。

三日目は、そんな和歌山城を訪れる所から始めることにした。

和歌山城

和歌山城には、現在の和歌山県を治める紀州藩の政庁が置かれていた。

この和歌山城を居城として紀州一国を領していたのが、徳川御三家の一つであり徳川幕府八代将軍吉宗を輩出したことで有名な紀州徳川家だ。

表高55万5千石の大藩であり、同じく御三家の筆頭である尾張徳川家61万9千石に次ぐ格式を誇っていた国持大名である。

そんな大藩の居城として用いられた和歌山城は、残念ながらその多くが大戦による戦火で焼失してしまった。

そのため、現在その威容を見せる天守他の建築物の多くは、再建されたレプリカに過ぎない。

しかしながら、再建されたとは言え、姫路城、伊予松山城と並ぶ三大連立式天守の一つと名高い城である。

和歌山市内に宿を取っており近かった事もあり、三日目の初日は和歌山城へ行くことに決めたというわけである。

前口上が長くなったが、実のところ三日目にどこへ行くのかについては、当日の朝まで未定だったのだ。

最終日なので、帰宅を考慮して遠回りになってしまう和歌山市以南や紀伊山地の山中は目的地から除外した。

和歌山城の事を名高い城だとか書いたあとでこのような記述をするのは心苦しいのだが、基本的に私は再建されたレプリカの城には興味がない。

そのため、元々和歌山城を見学しようという意志は無かったのだが、他に選択肢が無いことと、焼失を免れて重要文化財として指定されている門(岡口門)が現存している事を知り、訪れてみようと思い立ったのだ。

意外な展示物を発見した。

明治時代の郵便配達員が拳銃で武装していたのは知っていたが、果たしてこんな単発銃で本当に強盗から身を守ることが出来たのだろうか。

幕末の外国人などは拳銃で武装していた者もいたが、近距離から突然刀により襲撃された場合は勝ち目が無かった。

相当の距離が無い限り、構えて撃つよりも斬撃の方が早かったためである。

そのため、護身用に拳銃を所持していたからといっても、必ずしも安全ではなかったのだ。

明治に入ると廃刀令が出されたとは言え、市中には太刀や脇差(江戸時代は庶民も護身用に脇差を所持、携帯していた)などの武器が大量にあったはずで、武装していたとしても危険な職業だったのは想像に難くない。

和歌山城天守を間近に見て思ったのは、思っていた以上に大天守が小さいと感じた事だった。

こういう事は、いくら数字を見ても実感できない事であって、現地へ行って自らの目で直に見ることの重要性を改めて感じざるを得ない。

しかしながら、こうして遠目で山の下から見ると、小さく思えた天守が大きく見えるのだ。

山の上という立地が、実態以上に城を大きく見せるのだろう。

こういう所にも知恵を使っているのだなあと感心してしまった。

県庁前交差点

ここは近畿圏の主要国道たる国道24号、国道26号及び国道42号という3つの国道の終点である。

一桁もしくは二桁国道の終点が3つも重なる交差点というのは多くはないので、つい興奮して写真を撮りに行ってしまった。

他の例をあげれば、高知市の県庁前交差点も、国道32号、国道55号及び国道56号の終点となっている。

長浜ラーメン紀の川店

長浜ラーメンとは、九州とんこつラーメンである。

わざわざ和歌山市まで来ていながら、和歌山ラーメンの店ではなく九州とんこつラーメンの店に入ってしまったのだ。

長浜ラーメンを選んだのは、運転していてろくに検索できない私に代わって飲食店を検索してくれた友人だった。

実は私は九州とんこつラーメンが好きではないので消極的だったのだが、せっかく友人が検索してくれた店である。

今度こそ美味しい(私の口に合う)九州とんこつラーメンを食べられたらいいなという期待を胸に、その店に向かったというわけである。

さて、ラーメンの味は私の口に合ったかどうかという話だが、残念ながら合わなかった。

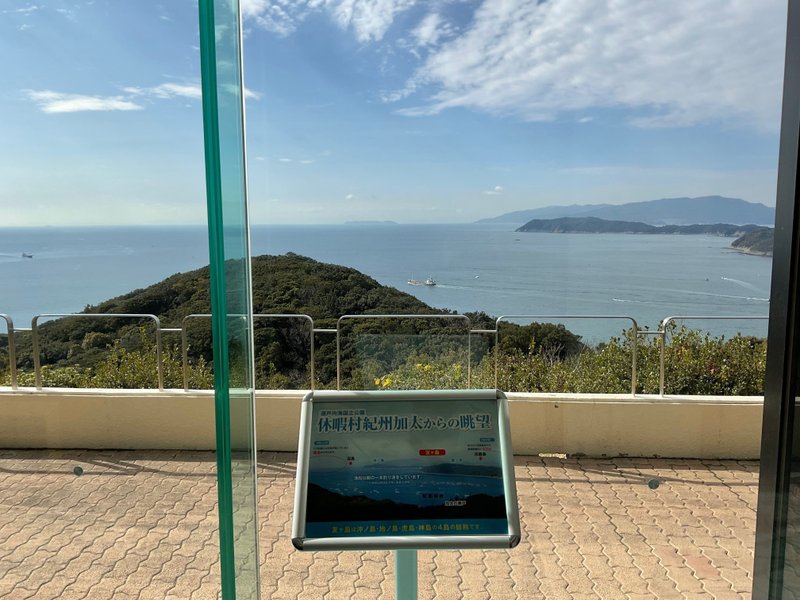

休暇村紀州加太

紀淡海峡を望む絶景露天風呂を有する宿泊施設で、日帰り入浴も出来る。

昨年の5月にも訪れたことがあり、その絶景が気に入って再訪することにしたのだ。

道の駅とっとパーク小島

釣り人から絶大な人気を誇る道の駅で、大阪府の南端たる泉南郡岬町に位置する。

ここは元々関西国際空港を建設するに当たり埋め立て用の土砂を搬出するために建設された土砂搬出用の港で、その桟橋を利用して道の駅に転用している。

土砂を積載する大型船舶に接続するために桟橋は長く伸びており、釣りが出来るスペースがとても広く、また施設が充実していることも釣り人に人気の理由らしい。

とっとパーク小島まで行ったところで三日目の行程は終了したので、帰路についた。

今回の旅を通して分かったことは、和歌山県が想像以上に山だらけだったという事だった。

今まで私が思っていた和歌山県という所は、西側には高速道路も走っているし、何となく和歌山市以南も長く平地が続いているものだとばかり思っていたのだ。

衛星写真で見ただけでも緑に染まっているので、分かりそうなものではあるのだが、こういうものは実体験が伴わないと実感が湧かないところがあるので仕方ないね。

また、これは和歌山県に限った話ではないのだが、地図上だけでは道の傾斜や土地の高低差というのが最も分かりにくいので、現地で走ることでそのアップダウンに何度も驚かされた。

この場所は思ったよりも高台にあるのだとか、そういう程度の小さな発見だ。

しかし、こういう小さな発見こそが新鮮味を感じられて楽しいし、何より旅の醍醐味の一つだと言えよう。

余談だが、今回は走行距離が千キロを超えなかった。

紀伊半島を一周して二泊三日も走った割に、存外少なくて驚いている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?