【できごと編】1972年、新日本フィル結成特別演奏会当日にタイムスリップ!

新日本フィルnoteではダントツの情報量「岡田友弘《オトの楽園》」。指揮者の岡田友弘が新日本フィルの定期に絡めたり絡めなかったりしながら「広く浅い内容・読み応えだけを追求」をモットーにお送りしております。今回は「新日本フィル創立50年記念特集」として、2回に渡り1972年9月15日の結成特別演奏会のおはなし。前編は演奏会が開かれた日の新聞記事から、当時の社会・経済・文化に焦点を当てます。50年前に思いを馳せながらお読みください!

はじめに

1972年9月15日。東京・上野の東京文化会館で「新日本フィルハーモニー交響楽団結成特別演奏会」が開催され、ここに新日本フィルが産声を上げた。

「この日にはどんなことがあったのだろうか?」

僕の素朴な興味が今回のコラムを書くきっかけになった。演奏会当日のできごとや当時の上野界隈を始めとした東京の様子、また当時の社会の雰囲気や風俗から新日本フィル創立の日にタイムスリップしてみよう、そんな目論見だ。

僕は千代田区永田町の「国立国会図書館・東京本館」へと向かった。ここならば僕の探している資料があるに違いない。近所の公共図書館でも良いのだが、常に「最高峰」「頂点」「ナンバーワン」を目指す男としては日本一の蔵書を誇るこの場所に行くしかない。

国会図書館は最近まで「事前予約」が必要だったが、今は来館者の入場制限の範囲内で予約なしで入館可能になった。

内閣改造などで賑わいを見せている国会周辺、今回も入閣の「呼び込み電話」がかかってくることもなく、苦々しい思いで国会を横目に図書館に向かって歩く。

当時の新聞からこの日を知る

まずは演奏会当日の新聞にはどのようなことが書かれていたのだろうか。僕は当時の新聞記事を調べてみることにした。

自動改札機のような入場ゲートで利用者カードをかざし館内へ。館内は静かだが人は多い。皆きっと、情報に飢えた向学心ある人たちに違いない…。

国会図書館には「新聞資料室」という部屋があり、全国紙から地方紙、スポーツ新聞、業界紙などありとあらゆる「新聞」が所蔵されている。その中から僕は朝日新聞の縮刷版を検索して1972年9月15日と、翌日16日の新聞を閲覧した。

15日の朝刊ということは、主に14日の出来事が記事になっている。厳密に言うと15日のできごとではない。読者のみなさんには新日本フィル結成特別演奏会を迎えた朝のメンバーや聴衆の気持ちになって読んでいただきたい。

この日の「ニュースまとめ」

当時の朝日新聞、一面の端に「ニュース妙録」と題された、今日の紙面の主な項目をまとめたものがある。今でいう「記事まとめ」のようなものだ。時代は変わったが、変わらない何かもあるんだな…と感じた。まずは「ニュース妙録」からいくつか紹介してみよう。

イギリス首相、16日に初来日

イギリスのエドワード・ヒース首相が初来日することを報じている。ヒースはヨーロッパ統合を進めた人物だが、上流階級出身者が多数を占める保守党においては珍しい労働者階級出身の政治家。ちなみにロンドン交響楽団理事長なども歴任、本人も本格的に音楽を嗜み「指揮者」として録音もある。その演奏は堂々たるもので「有名人が振ってみた」的なものではなく、ロンドン交響楽団の「名誉指揮者」のポストにも就いていた。サントリーホールのオープン記念に催された演奏会では早稲田大学交響楽団を指揮したという記録がある。

ケチな老人政策(記事原文のママ)

当時はまだ「敬老の日」が9/15で固定だった。そのためか紙面でも昨今の老人問題を取り上げている。

厚生省(今の厚生労働省)が一人暮らし老人に給食を…という目玉政策を発表。しかし蓋を開けてみると、一食あたり60円という安さで、その他の政策もすでに地方自治体がやっていることだったというお粗末な内容を報じている。

順法闘争?

国鉄(今のJR)で労働組合がサボタージュの一種である「順法闘争」を実施した。「順法闘争」とは労働者が法規を遵守することによって業務の正常な運営を阻害し,ストライキと同じ効果をあげようとする争議手段の一つだそうだ。最近はストライキすら経験しないので、どことなく新鮮な感じがする。

このため、全ての新幹線が遅れ、特急や急行もベタ遅れ(朝日新聞の表記)したらしい。しかも総武線では夕方に事故でダイヤが乱れ、錦糸町駅では怒った乗客と駅員がトラブルとなったり、投石があったりと現在は平和な錦糸町も不穏な1日だったようだ。現在は非常に安全な街なので、安心して新日本フィルの演奏会に足を運んでいただきたい。

スーパーが変身

当時最大手であったスーパー「ダイエー」が、百貨店並みの規制をスーパーが受けることになるのを見越して、今後は小型店中心に展開する戦略転換を発表。当時最大手であったダイエーも現在はイオングループの完全子会社となっている。そして1989年にプロ野球の球団を持つことになることを、一体誰が想像しただろうか。

臨時国会

当時の首相は田中角栄。日中国交正常化を実現した内閣だったが、首相訪中の成果報告をするべく10日程度の日程で臨時国会を開く方針であることを伝えている。内外の諸問題について、このように国会で報告し議論する場を設ける姿勢に、何故か新鮮な気持ちになった。

世界は?

国際ニュースとしては、2つの話題が大きく取り上げられている。まずはソ連(今のロシア)がシリアに海軍基地を置く、というニュース。この頃からロシアとシリアの関係がそのようになっていたことを知り、現代史と過去が繋がった。もうひとつのニュースは西ドイツとポーランドが国交を樹立し、互いの首都に大使館を設置するというニュース。かつてナチスドイツはポーランドに侵攻、アウシュビッツ強制収容所ではユダヤ人の大量虐殺があったことは世界史上の大きな出来事だ。それから約30年後の国交樹立、戦争のもたらす傷の大きさを感じずにはいられない。

平均株価

株式面をみると、現在でもニュースで良く見る「平均株価」は約300円!算出方法や単位が異なるのかもしれないが、現在100倍の株価となっている事を見ると隔世の感は否めない。

スポーツ面から

次に、当日のスポーツ面からいくつか。

サッカー日韓戦

現在でもライバル関係にあるサッカーの「日韓戦」が開催されたことを一番紙面を割いて報じられている。釜本邦茂選手が終了5秒前に同点シュートを決め、引き分け。「雨の激突 観客酔う」といった見出しや、「フェアだった宿敵同士」といった見出しが躍る。

プロ野球

プロ野球はシーズンも後半。一番大きな見出しは「王が37号 雨で中断1時間、試合は引き分ける」。14日は全国的に雨で台風も接近していた。17日の一面トップで台風が日本を離れた事を報じているので、恐らく新日本フィル創立記念演奏会も悪天候のなか開催されたと思われる。

開催試合は2試合、セ・リーグは「巨人ー阪神」、パ・リーグは「ロッテー西鉄」だった。セ・リーグの試合は後楽園球場、パ・リーグの試合は東京スタヂアム。どちらの球場も現在はない。東京スタヂアムは荒川区南千住にあった約35000人収容の野球場で、天然芝球場だったそうだ。1972年は奇しくもスタヂアム閉場の年でもあった。

また西鉄というチームは現在存在しないチームだ。西鉄はその後何度かの変遷を経て埼玉西武ライオンズとなり現在にいたる。

西鉄以外にも現在は存在しない、または名称が変わった球団が複数ある。

セ・リーグでは「大洋ホエールズ」が現在のDeNAベイスターズである。また現在の「ヤクルトスワローズ」となったのは1974年のことで、1972年時点では「ヤクルトアトムズ」というチーム名だった。パ・リーグでは「阪急ブレーブス」「近鉄バファローズ」「西鉄ライオンズ」「ロッテオリオンズ」「東映フライヤーズ」「南海ホークス」と全球団がそのまま存続していない球団なのは驚きだ。

阪急と近鉄は現在の「オリックスバファローズ」、西鉄は「埼玉西武ライオンズ」、東映は「北海道日本ハムファイターズ」、南海は「福岡ソフトバンクホークス」、そしてロッテは「千葉ロッテマリーンズ」である。経営者が変わらないのはロッテのみだ。ちなみに東京スタヂアムが本拠地であった「東映フライヤーズ」は1972年が球団最後の年である。

大相撲

ちょうど大相撲秋場所が開催されていたので、取り組みの結果などが大きく取り上げられている。見出しとしては「快調 北の富士と輪島」、小見出しに「貴ノ花3敗、北の湖ついに土」と懐かしい名前が並ぶ。

北の富士とは現在大相撲中継のなか、ユニークな解説が人気の北の富士勝昭さん。輪島はいろいろと世間を賑わした人気力士だ。貴ノ花は若貴兄弟の父親であり、北の湖は憎らしいほどに強かった名横綱で後年相撲協会理事長を務めた。この頃横綱を張っていたのは北の富士のみである。

テレビ・ラジオ欄

過去の新聞を見る楽しみのひとつに「ラテ欄」つまりラジオとテレビ番組表がある。

まずはテレビ局やラジオ局の名前。「東京12チャンネル」「NETテレビ」という見慣れない名前が。それぞれ「テレビ東京」と「テレビ朝日」のこと。ラジオ局では「ラジオ関東」が「ラジオ日本」、「日本短波放送」が「ラジオNIKKEI」、「 FM東京」は「TOKYO FM」に変わり現在に至る。FM放送はFM東京とNHKのみで、FM東京でもクラシック音楽の放送が多くある。現在クラシック音楽は、首都圏においてはほぼNHKのみで聴くことができるが、今後再び民放ラジオ局でもたくさんのクラシック番組を聴ける日が来る事を願い、また尽力していきたい。また、ラジオ局の周波数が現在と微妙に違うのにも時代を感じる。

演奏会の時間帯、どんな番組が?

1972年9月15日の18時から21時の間、どのような番組が放送されていたのだろう?NHKはニュース中心であまり変わり映えがしなかったので、民放の番組欄を紹介したい。

日本テレビ

18:00は「いじわるばあさん」。東京都知事も務めた青島幸男が主演をしたドラマだが、第1作は日本テレビ系列の読売テレビが制作、2作目以降はフジテレビで放送された。

19:00からは「スターボウリング」。ゴールデンタイムにボウリング番組があるあたり、当時の人気が窺える。

20:00からはドラマ「太陽にほえろ!」石原裕次郎主演の刑事ドラマで、長きに渡りこの時間帯に放送された。出演者に萩原健一とあるので「マカロニ刑事」の頃のようだ。

TBS

18:00からは「トムとジェリー」現在でも色褪せない魅力があるアニメだ。

19:00からは「ウルトラマンエース」が放送されている。ゴールデンタイムはバラエティではなくウルトラマンだったのか。

フジテレビ

フジテレビは前述2局に比べて小ぶりな番組が多く、大体が30分程度だ。そのなかで現在も知られているのは18:00からのアニメ「アタックNo. 1」。バレーボールを題材としたアニメで人気を博した。この日のタイトルは「強敵スパイク・マシン」。どんな回だったのだろうか?

NETテレビ(テレビ朝日)

19:00からの「へんしん忍者あらし」が僕の興味をそそるが、19:30からの「世界ジュニアフライ級タイトルマッチ」に力を入れていたことが窺える。リカルド・アンドレンドと岡部進の対戦。気になる結果を調べたところアンドレンドが勝利したようだ。

ところで、タイトル戦が開催された会場に目が止まった。「両国日大講堂」とある。聞いたことのない会場なので調べたところ、現在両国国技館が建つ場所にかつてあった建物で、日本大学の講堂だったようだ。大学入学式など日大の行事に使用されたり,このような興行に使用されたりしたようだ。もともとは旧両国国技館が建っていた場所でもある。

東京12チャンネル(テレビ東京)

現在では他の民放と一線を画す番組編成で知られるテレビ東京。どんな番組が?と期待に胸を膨らませて見てみると「ミュンヘンオリンピック男女体操チーム帰国演技発表会」と少し拍子抜けするような真面目な番組を放送。この年はミュンヘンオリンピックが開催された年だが、NHK含めテレビでオリンピック関連の放送はこのテレビ東京のみ。「商業主義」にさまざまな意見があるオリンピックが現代のような姿ではなかったことを知ることができた。

結成特別演奏会のチケット料金と当時の物価

年次統計から現在の価値に換算すると?

新日本フィル結成特別演奏会の当時のポスターにはチケット料金として「A席2000円」「B席1600円」「C席1200円」と明記されている。現在のようにS席はなく、どうやら「学生券」などの割引はないように見える。

この価格は現在の感覚ではかなりリーズナブルで財布に優しいものだが、先程触れたように株価が300円平均であった事を考えると現在とは感覚が違うことは想像に難くない。それでも100倍の価格では誰も演奏会にいけないであろう。

そこで1972年のサラリーマンの平均月収を調べたところ、約80000円であることがわかった。現在は約300000円なので単純計算で約4分の1弱ということがわかった。

それをもとに計算してみると、A席は約8000円、B席は約6400円、C席が約4800円程度になる。こうやって見ると現在のチケット代と感覚としては変わらない、もしくは少し現在の方が安いような気がする。演奏会は2週間前には売り切れたらしいので、当時のクラシックファンの熱量が窺える。

新聞広告にみる、当時の物価

当日の新聞にはさまざまな広告も掲載されており、それらもまた好奇心をくすぐる。それらの価格も参考になりそうだ。

雑誌「婦人之友」が270円(現在810円)、ビギナー用ゴルフクラブセットが23500円というのも今の感覚では安い感じがする。

また、東京郊外の分譲住宅が1000万円前後、都内、杉並区のマンションが700万円という価格だ。ちなみに日産セドリックは164万円が最も高い価格だった。

そんな中、ナショナル(今のパナソニック)の新製品の広告に目が止まった。

その製品は「ナショナル電子ソロバン」

つまり「電卓」だ。写真を見るとかなりコンパクトで今の計算機とほぼ大きさは変わらない。現在では100円ショップでも売られている計算機は一体いくらだろう…その価格を見て驚いた。

39800円…コンサートのA席が2000円の時代に!?単純に4倍すると159200円。計算機は現在のちょっとしたお値段のノートパソコンくらいの価格だったのかと、これが1番の驚きだった。

後編では、結成特別演奏会の様子を中心に当時のことを振り返ることにしたい。

(文・岡田友弘)

関連演奏会情報

新日本フィルハーモニー交響楽団2022/2023シーズン

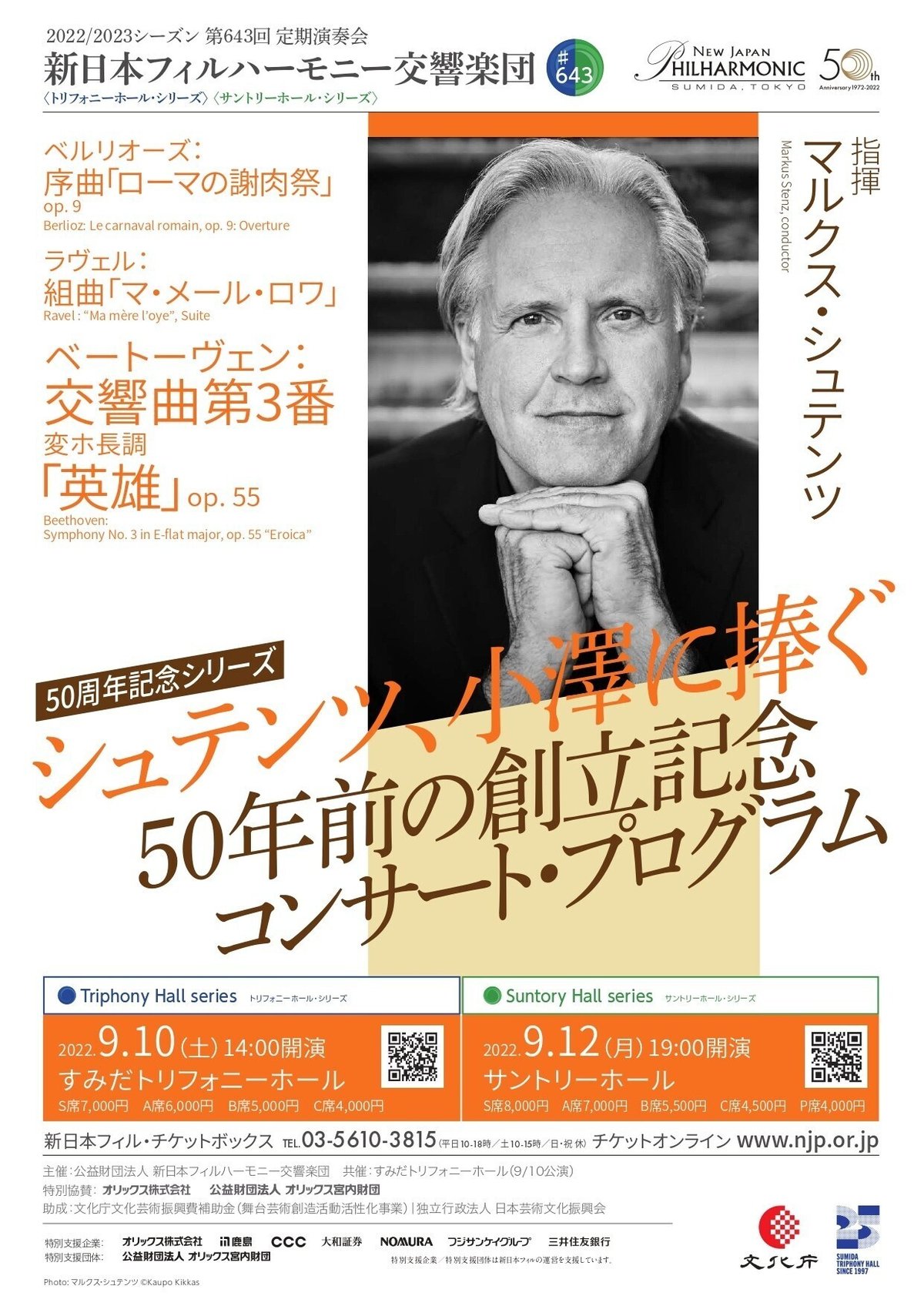

「第643回定期演奏会」

歌劇場指揮者として高く評価、楽団員からの信頼も厚いシュテンツ。

ドラマティックなアプローチで1972年結成特別演奏会のプログラムを再現

2022年9月10日(土)14時開演 すみだトリフォニーホール・大ホール

2022年9月12日(月)19時開演 サントリーホール・大ホール

ベルリオーズ:序曲「ローマの謝肉祭」 op.9 Berlioz:Le carnaval romain, op. 9: Overture

ラヴェル:組曲『マ・メール・ロワ』 Ravel:“Ma mère l’oye”, Suite

ベートーヴェン:交響曲第3番 変ホ長調 「英雄」 op.55 Beethoven: Symphony No. 3 in E-flat major, op. 55 “Eroica”

指揮:マルクス・シュテンツ

管絃楽・新日本フィルハーモニー交響楽団

チケット購入、詳細は新日本フィル公式ホームページをご覧ください。

執筆者プロフィール

岡田友弘(おかだ・ともひろ)

1974年秋田県由利本荘市出身。秋田県立本荘高等学校卒業後、中央大学文学部文学科ドイツ文学専攻入学。その後色々あって(留年とか・・・)桐朋学園大学において指揮を学び、渡欧。キジアーナ音楽院(イタリア)を研鑽の拠点とし、ヨーロッパ各地で研鑚を積む。これまでに、セントラル愛知交響楽団などをはじめ、各地の主要オーケストラと共演するほか、小学生からシルバー団体まで幅広く、全国各地のアマテュア・オーケストラや吹奏楽団の指導にも尽力。また、児童のための音楽イヴェントにも積極的に関わった。指揮者としてのレパートリーは古典から現代音楽まで多岐にわたり、ドイツ・オーストリア系の作曲家の管弦楽作品を主軸とし、ロシア音楽、北欧音楽の演奏にも定評がある。また近年では、イギリス音楽やフランス音楽、エストニア音楽などにもフォーカスを当て、研究を深めている。また、各ジャンルのソリストとの共演においても、その温かくユーモア溢れる人柄と音楽性によって多くの信頼を集めている。演奏会での軽妙なトークは特に中高年のファン層に人気があり、それを目的で演奏会に足を運ぶファンも多くいるとのこと。最近はクラシック音楽や指揮に関する執筆や、指揮法教室の主宰としての活動も開始した。英国レイフ・ヴォーン・ウィリアムズ・ソサエティ会員。マルコム・アーノルドソサエティ会員。現在、吹奏楽・ブラスバンド・管打楽器の総合情報ウェブメディア ''Wind Band Press" にて、高校・大学で学生指揮をすることになってしまったビギナーズのための誌上レッス&講義コラム「スーパー学指揮への道」も連載中。また5月より新日フィル定期演奏会の直前に開催される「オンラインレクチャー」のナビゲーターも努める。

岡田友弘・公式ホームページ

Twitter=@okajan2018new

岡田友弘指揮教室 "Magic sceptre" 総合案内

最後までお読みいただきありがとうございます! 「スキ」または「シェア」で応援いただけるととても嬉しいです! ※でもnote班にコーヒーを奢ってくれる方も大歓迎です!