【子どもの悩みに】モヤモヤそうだんクリニック

子育てをしていると、子どもからの不満や相談、モヤモヤしていることによく遭遇します。

特に多いのが「なぜ?」「どうして?」です。

分かることは答えられます。でも親でも分からないものは分かりません。

そんな子どもたちのモヤモヤの問題解決のための本をご紹介します。

薬学博士、脳研究者の池谷裕二さんとヨシタケシンスケさん著書の

モヤモヤそうだんクリニックという本です。

児童書コーナーでヨシタケさんのイラストに引き寄せられて出会った本です。

小学生から寄せられたモヤモヤに池谷さんが答えていくという内容です。

『勉強や学校のこと』『自分や友だちのこと』『ふしぎに思うこと』の3つに分かれていて、「ぼくのやる気のスイッチはどこにあるんでしょう?」や、「学校のルールになっとくがいかない」など、さまざまなモヤモヤと解答が書かれてあります。

その中でも、私が自分の子どもに教えたい、伝えたいと感じた内容の一部をご紹介します。

やってきたことが身につくまでの時間はどのくらい?

カギをにぎるのは、脳の中にある海馬という場所。

海馬は記憶や空間学習能力にかかわっている。

大きな役目➡脳に入ってきた情報が自分にとって必要か必要ではないかを判断する機能をもっている。

海馬に情報が残っている期間は、短いときは1か月ほど。

※情報の種類にもよる

つまり復習するなら、1か月以内が効果的!

【池谷さんによる復習プラン】

①学習した翌日に1回目

②その1週間後に2回目

③2回目の復習から2週間後に3回目

④3回目の復習から1か月後に4回目

⇧約2か月この流れで復習すると、海馬が情報を「必要だ」と判断しているという実感が池谷さんにはあるようです。

実際に脳のなかに取りこんだ知識や情報を「使ってみる」ことが重要!

学習をして、それが記憶として脳に「定着する=身につく」のは短くて3か月ほどかかる。

せっかく覚えたことも、復習しなければ海馬によって「必要のない情報」として仕分けられ、いつの日か忘れ去られてしまう。

キープするためには努力が必要。

集中力に関するモヤモヤ

「集中力が切れた」➡身体がくたびれているサイン

脳は勉強したくらいでは疲れない。疲れているのは、ずっと同じ姿勢でいる身体の方。

【ポイント】

身体の動きが止まると、脳は退屈してくる。脳は頭蓋骨の中に閉じ込められているので、外からの刺激がないと元気に活動ができない。

学習内容を長期的に脳に定着するためには、学習の合間の休憩が効果的!

集中力が続くのは約40分!!

【オススメ】

家の中に勉強するスペースを複数用意して「ノマド(遊牧民)」のように場所を移動して、そのついでにストレッチ運動など短い息抜き時間をとる。

もっと簡単に覚える方法

結論 ➡ 残念ながら無い…

理由 ➡ 人間の脳は他の動物に比べて「ゆっくりと あいまいに覚える」性質をもっているから。

*知識や情報を脳に取りこむことを「入力」という

*一度取りこんだ知識や情報を外に出すことを「出力」という

【公式を覚えるポイント1⃣】例:算数

何かを覚えようとするとき、どの勉強法がもっとも効果的か?

①公式を何度も目で追う ➡入力

②学んだ公式を何度も声に出して読む ➡入力(読む)+出力(声に出す)

③学んだ公式を何度も書き出す ➡入力(読む)+出力(書く)

④公式が出てくる問題を何度も解く ➡入力(読む)+出力(知識を使う)

もっとも効果的な勉強法は④!

(その後③→②→①)

【公式を覚えるポイント2⃣】例:算数

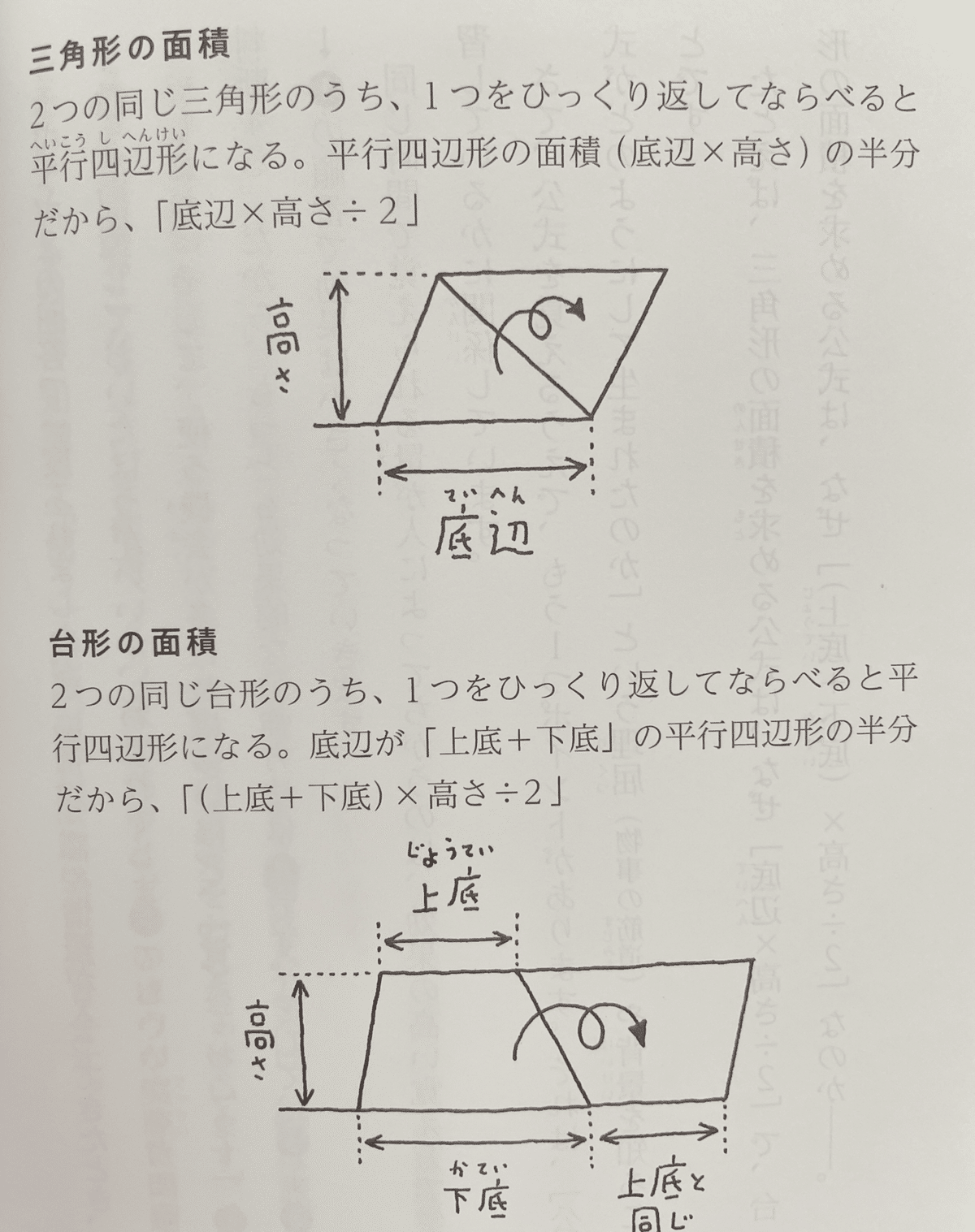

「公式がどのようにして生まれたのか」という理屈(物事の道筋)や背景を知ること。

⇧上図のように目でとらえると公式が頭に入りやすくなり、複雑な公式も成り立ちをたどることができる。調べるには手間や時間がかかるが、そのことにより脳は「この情報は大切だ」と認識するため記憶にとどまり

【NGな記憶方法】

丸暗記!

テスト前夜にいっきに覚えて、なんとか点数がとれても「記憶にとどめておくべき情報」として脳に定着していないため、応用がきかず忘れやすい。

★人間の脳は物事をゆっくりとあいまいに学習するため、すぐに覚えられなくても焦らないこと。そして忘れたくないものは、入力だけでなく出力をしっかりすること。

死ぬときは どんな感じか想像してしまう。たまに「死にたい」って思うのは、どうして?

死についての想像は「よくないこと」「悪いこと」ではない。

ヨーロッパの古い言葉『メメント・モリ』

ラテン語で「自分がいつか死ぬ運命にあることを意識して生きよ」という意味。

つまり、死について考えられるからこそ、生をより大切にできる。

【どういう時に人は「死にたい」と感じるか…】

考え方によっては、死をイメージすることはストレスを軽減するための「自己防衛(自分を守ること)」ともいえる。

【「逃げ道」をつくるとストレスが減る。】

実際には逃げなくても、「いざとなれば逃げられる」と頭で意識しているだけで、ストレスが大幅に減る。

※本書記載ではなく私個人が考えた例⇩

好きなこと、やってみたいこと、行きたい場所、食べること、推し活…

実際に行動できない場合でも、考えるだけでも「逃げ道」になると思います。

死は「究極の逃げ道」。逃げる必要はなく、死を意識するだけで十分。

死はすべての人に等しくやってくる。その日まで自分らしく生きれば、つらいこと・面倒なこと・投げ出したいこと以外にも、たくさんの楽しいこと・おもしろいこと・熱中したいことに出会える。

他にも「お父さんやお母さんの頭のよさによって、子どもの頭のよさが決まるの?」や「AIが発達すると人間の仕事はどうなるの?」や「ゲームがやめられない!どうすればいい?」など…

子どもたちのたくさんのモヤモヤに、大人の私も「ふむふむ…なるほど」と勉強になる内容が盛りだくさんでした。

特に「死」については私も経験があり、きっとほとんどの人が考えることだと思います。「究極の逃げ道」を選択しないで済むよう、世の中にはたくさんの選択肢があることを、子どもだけでなく、悩み苦しむ大人にも知ってほしいと感じます。

出会えて良かった1冊です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?