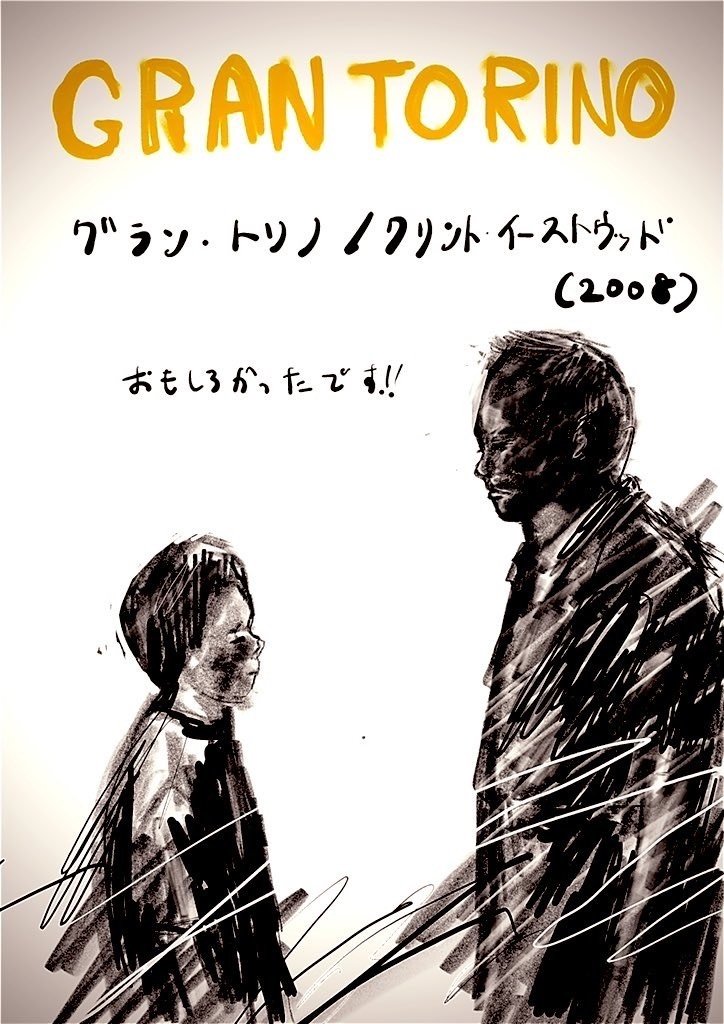

【映画感想42】グラン・トリノ/クリント・イーストウッド(2008)

妻を亡くして1人で暮らす退役軍人のコワルスキーと、隣人のモン族の一家の交流がはじまるヒューマンドラマ。

モン族の少年タオとコワルスキーの関係が変わって行くところがいいです。

「男らしい話し方を教えてやる」と知り合いの床屋に連れて行くところは笑えました。

ちゃんとタオが悪態つけるようになってる!笑

この先が映画の感想とは離れてしまうけど、

好きな人間関係とそうでない関係について最近少し考えていたので、序盤でコワルスキーを取り巻く最初の人間関係とモン族一家の差にはだいぶ思うところがありました。

遺産が欲しい親族、約束を果たすためにコワルスキーを気にかける神父、煩わしい人間関係に共通しているのが全員コワルスキーに対して何かを求めていたのと対照的に、モン族一家と交流が始まったきっかけは「俺の芝生に入るな」とギャングを追い返し、それが結果的に一家を救ったことでした。

お礼をするために花や食べ物をもってくるようになってコワルスキーが困惑するんだけど、このお礼もただ「お礼」であってコワルスキーに対して何かを求めて近づいたわけではない。

そういえば窮屈な関係の共通点って、だいたい自分にどういう存在でいるかを求められたことかもしれない。

例えば過剰に「あなたをサポートしてあげたい」とか「助けてあげたい」と言ってくれる人の中に、常にこちらが弱者であること、助けられる側になることを無意識的に望んでいるタイプの人がたまにいる。

かわいそう!たすけてあげましょう!の気持ちをたくさん持ってるいいひと。そして行動が善であるがゆえに明確に拒否できなくて困るひと。

昔会った職人さんで「イベントに出るといつも差し入れ持ってきてくれるいい人なんだけどツーショットを毎回撮られたり長話をされるのがいやだ」という話を聞いたことがあって、

この場合は思いやりに見えて相手に「自分と親しい存在」であることを望んでるあたりがなんか近いなあと思う。

相手になにかを望むっていうのが線引きが曖昧なんだけど、個人的には相手の行動を望むこと全般がグレーだと思う。この話なら一緒に写真を撮るとか、話をすることとか。

ちなみにこの話のお客さんついては「長居するけど商品を全く買わない」と言ってたのでアウトです。

ただこれは世の中の真理とかそういうのじゃなくて、自分の好みの問題なんだとも思う。

自分にとって好きでないタイプが「関係性を強いる人」「こうあるべきだという型を無意識に押し付ける人」で、そして自分がそれを他人にやってしまったこともある。

破綻した人間関係を振り返ると他人に「こうあって欲しい」と望んだパターンも実際にあってなんとも言えない気持ちになってしまった。

いま映画をたくさん見ているのが自分の嗜好の把握のためでもあるんだけど、こういう振り返りできるとしんどいけど少し面白い。

話を映画本編に戻して本音を言うと、

それまで丁寧に人の繋がりができていく描写が続いていたところに突然訪れる悲劇については、あの結末に導くためのストーリー上の都合を急に感じてしまいあまり好みではありませんでした。

人が物語を動かしていたのが物語で人が動かされるようになった感じ。

被害者であるお姉ちゃんとギャング達がなんだか悲劇のために用意された物語の駒的な存在に見えてしまい、せっかく人間に焦点を当てた映画なのになという気持ちに少しなりました(実はギャングにも悲しい過去が……的な展開がほしいとかそういうわけではない)。

あれだけ丁寧に関係が描写されていたお姉ちゃんに対してタオのような託されたものがないというか、これ以降あんま出てこないのがなんか…なんかなあ…っていう…結果的に救ってはいるんだけど…

でも占い師に「悲しみにあふれた人生」と評されたコワルスキーの人生がタオの人生に繫がっていくラストはすごくよかったです。

クリント・イーストウッドの他作品もみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?