モダンガール100年、提唱者ひ孫語る Y2Kで共鳴したギャルマインド

2023年は「モダンガール」という言葉が命名されて100周年だ。

この言葉は一般的に「関東大震災後の東京における新興風俗として注目された洋装断髪の女性」とされる。その今日的なイメージはYOASOBI「大正浪漫」のMVが総合的によく表しているだろう。

しかしながら、起点において「モダンガール」は外装を指す言葉ではなかった。言葉のオリジネイターは北澤秀一(きたざわ・ひでいち)。彼は100年前(大正12年)に著書「近代女性の表現」でこう書いている。

“又前の時代には婦人賛成論者だの、女権拡張論者と云うような、その時代の婦人を導いて行こうとする、優れた階級の婦人もあった。しかし私のここに云うモダーン・ガールはそんな優秀なものではない。何処にでも見出す事の出来る、町をあるいていても家庭へ入っても見出す事の出来る、普通の女性である。

彼等は特に優秀でもなければ、特に聡明でもない。ただ絶対に自然で気取っていないばかりである。あらゆる伝統と因襲とから解放されて、自分たちの魂が要求するままに、生きようとしているばかりである”

これは現在「ギャルマインド」や「マインドギャル」と呼ばれるものに非常に近いが、その明確な定義はない。ただ最盛期の「Popteen」で人気読モだった益若つばさはインタビューで「誰がなにをやっても自由だし、HAPPYならそれが一番という、すべてに対して肯定的で前向きなマインドがギャルに共通していると私は思っています」と話していた。

何やら北澤秀一が提唱した「モダンガール」とギャルマインドは共通性があるのではないか――。そんな仮説を立てて、北澤秀一の曾孫でありライター・北澤豊雄氏に連絡を取った。事情を話したところ、彼も何か感じるものがあったらしい。

そしてTwitter(現X)で偶然にもライター・奈都樹氏が斎藤美奈子「モダンガール」論の感想を投稿していた。運命か。導かれるようにして彼女にも声をかけ、3人による座談会を設けた。その論議の行方を以下にお届けする。

(進行/写真:小池直也)

北澤豊雄(きたざわ・とよお)

1978年長野県長野市生まれ。コロンビア留学などを経てラテンアメリカ14ヶ国を旅、取材。著書に、『ダリエン地峡決死行』(2019年)、『混迷の国ベネズエラ潜入記』(2021)、最新作に『花嫁とゲバラを探して』(2023)(いずれも産業編集センター刊)。

X:@ki_toyoo

奈都樹(なつき)

1994年生まれ。カルチャーサイト「リアルサウンド」編集部に所属後、2022年に独立。現在はフリーライターとして活動しながら、クオーターライフクライシスの渦中にいる若者の心情を切り取ったインタビューサイト『小さな生活の声』を運営中。会社員時代の経験や同世代としての視点から、若者たちのリアルな声を取材している。

X:@narashinooo

note:https://note.com/kitamurana

「新しい女」前夜に現れた貞子

――今回は特に「モダンガール」の現在における意味合いの答えを規定するというよりも、意見を交わすことで多様な論点を見出して考える場になればと思っています。まずは北澤秀一氏の人物像について北澤さんから改めてお聞かせください。

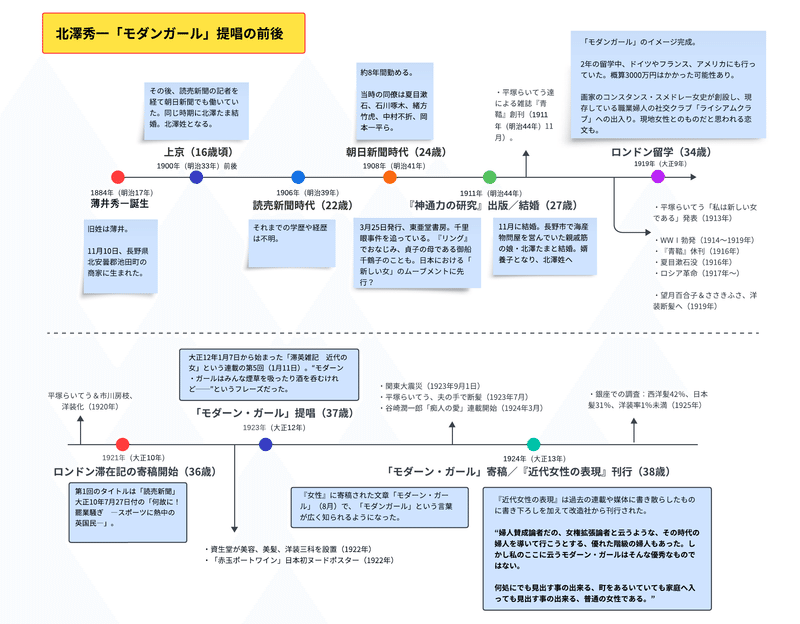

北澤:僕は曾孫に当たるのですが、当初は「秀一」の読み方も分かりませんでした。戸籍謄本にはフリガナもない。でもロンドン滞在時のビザの発見で「Hideichi」だと判明したんです。

彼は1884年(明治17年)生まれで長野県北安曇郡池田町の商家に生まれ、中学~高校くらいの時にジャーナリストを志して恐らく上京。学歴は不明ですが、読売新聞の記者を経て朝日新聞でも働いています。読売新聞から朝日新聞に移るのは今の感覚だと興味深いですね。

その頃に彼は北澤たまと結婚。旧姓が薄井だったのですが、婿養子となって北澤姓を名乗るようになりました。薄井家と北澤家は遠縁で、長野市で海産物問屋を経営する裕福だった北澤家の経済に依存しながら、文筆や言論などの活動を続けていたようです。

――神保町のオタさんが『神通力の研究』(1911年/明治44年)を書いた薄井秀一と「モダンガール」を最初に使った北澤秀一が同一人物であることを哲学者・阿部次郎の日記にあった「北澤(薄井)」という表記から突き止めたという話を思い出しました。

北澤:もちろん存じ上げています。ブログも読みましたよ。

――また薄井名義で書いた『神通力の研究』(1911年3月25日発行・東亜堂書房)では、映画『リング』に登場する貞子の母のモデルとされる御船千鶴子、長尾郁子を取材しています。

発表されたのは平塚らいてうなどによる雑誌『青鞜』の創刊(1911年/明治44年9月)の半年前。つまり彼の千里眼研究と入れ替わるように日本の「新しい女」ムーブメントが本格的に走り出したことになりますね。

北澤:朝日新聞時代に千里眼や超能力の取材をしていたようです。ただ学歴や背景が分からないから。事象として流行っていたから飛びついたのか、確定はできないんです。さらに漱石山房に出入りしたり、エスペラント協会の設立メンバーでもあるという不思議な経歴の持ち主でした(笑)。

――人工言語・エスペラント……。やはり当時の知識人の例にもれず、彼も左翼思想を持っていた?

北澤:そんな雰囲気ですよ。相当に尖っています。

朝日新聞を辞めてからはフリーランスになり、ロンドン・ウエストミンスター大学に留学(1919年/12月13日・34歳)。当時の物価に照らし合わせると、2年の留学で交通費も含めて概算3000万円はかかったんじゃないかと。ロンドンの物価も当時は高かったですし、留学中、ドイツやフランスやアメリカなどにも行っていたようなので。

奈都樹:秀一さんの「モダンガール」の命名には、留学先・ロンドンでの体験が大きかったんですよね?

北澤:個人的に彼が名付けたきっかけのひとつだと思っているのが、ロンドンの職業婦人が集まっていた社交クラブ「ライシアムクラブ」への出入りです。ここは1904年にピカデリーサーカスで誕生した女性たちのサロン。女性たちが労働と選挙の権利を獲得し、自分の能力を発揮することを支援する団体です。現存していますよ。

文学、ジャーナリズム、芸術、科学、医学に携わる女性を中心に初年度から会員を増やし、翌年にはドイツに、翌々年にはフランスとイタリアといった具合に国境を越えていきました。おそらく、前衛的な女性たちと知り合っていたと思います。

またホームステイ先に10代後半の少女がいて、彼女やその友人から当時のロンドンにおける最先端の風俗を教えてもらっていたようです。この2点が大きいのではないかなと。ホームステイ先の女性の服装などは写真があります。

奈都樹:なるほど。一般的な女性はどうだったんですか?

北澤:一般の女性と写っているのはこれくらいしかないんですよ。当時はカメラを撮ること自体が稀ですし。

モダンガールはマインドを指していた

――現地女性との恋文と思われる手紙も見つかっているとか。秀一氏はイギリス留学版の森鴎外的なプレイボーイだったのかもしれません。手紙はどこで発見されたのですか?

北澤:長野の実家で不意に見つけたんですよ。日本には妻もいたはずですが、手紙の主は「どうして帰ってしまうの?」と書いていて。達筆ですし、当時は読み書きできる日本人は少なかったはずです。断定はできませんが色恋があったのかもしれない。送り主の名前も具体的な住所もありませんが。

奈都樹:にしても、今の価値観だと男女が肩を並べて歩くのは当然ですが、当時だと「モダンガール」と名前をつけるくらいですから、相当な衝撃だったんでしょうね。

北澤:渡英が第一次世界大戦後というのもポイントだったのかなと。それまでの戦争に参加していたのは職業軍人だけでしたが、その頃から徴兵性になって男性が80万人ほど死んでいます。

推測にすぎませんが、自分が以前住んでいたコロンビアは人口構成が女性の方が多いんですよ。内戦に多くの男性が駆り出されましたから。そういう国は積極的な女性が多いので、当時のロンドンもそうだった可能性がある。

奈都樹:そう考えると、いわゆる「新しい女」だけでなくて女性全般で自立心のある人が多かったのかも。

北澤:実際、イギリスに向かう船のなかで偶然会った中御門経恭侯爵は「英国はいま、欧州大戦後の余波で寡婦になった女が余っている。彼女たちはふしだらでね。行ってご覧なさい、歓迎されますよ」とも書き残しています。それも主観なのかもしれませんが。

奈都樹:当時の服装も気になるところですが、秀一氏は「モダンガール」についてマインドの部分を指しているんですよね。

北澤:僕が調べたなかで、彼は服装や外見にほとんど言及していません。「ロンドンのピカデリーサーカスにいたコーチザン(ブルジョアの愛人の女性)たちの外套(コート)などのファッションに驚いた」という描写がある程度。

――奈都樹さんの発言の通り、「モダンガール」という言葉はもともと精神を指す言葉でしたが、後に洋装断髪の女性たちを指す蔑称を経て今のイメージがあります。秀一氏がその言葉を提唱した時のことについても聞かせていただけますか。

北澤:大東文化大学でモダンガールを研究している青木淳子さんによれば、彼が最初にこの言葉を使ったのは、1923年(大正12年)1月11日付の読売新聞で「長梧子」というペンネームで行っていた連載「滞英雑記 近代の女」の第5回目。「モダンガールはみんな煙草を吸ったり酒を飲んでいる」と。これが、日本で初めてモダンガールという言葉が使われたときだと言われています。

それから広く知られるようになったのが雑誌『女性』の「モダーン・ガール」(1924年/大正13年8月)という文章。そのような連載や媒体に書き散らしたものに書き下ろしを加えて刊行されたのが『近代女性の表現』(1924年)でした。

そういう文章をまとめてでも当時はあまり話題になっていなかった気がします。ただ翌年の谷崎潤一郎「痴人の愛」の連載が始まっていることなどを考えると、言葉が定まってからモダンガール像が文学作品で取り上げられ始めた印象がありますね。

――先ほどの「ふしだらな女性」なイメージですか。

北澤:そうです。秀一は職業婦人や自立した女性で男の言うことを聞かない、欲望のままに生きるキャラクターとして紹介していたんですけどね。日本ではそういうイメージとして広がっていったような。

奈都樹:斎藤美奈子『モダンガール論』によれば、ギャルのような特徴は「着崩し」「てよだわ言葉」などの明治時代の女学生から見られるものだったそうです。女性が新しいことをすれば何かと動揺されがちですし、「周りから理解されない格好」が“ふしだら”というイメージに連想されたのかなと。

北澤:関連資料を集めると、1922年(大正11年)に発表された寿屋洋酒店(現・サントリー)による「赤玉ポートワイン」の日本初ヌードポスターもモダンガールのイメージ形成に一役買っているようですね。

洋装断髪、蔑称としてのモガ/マンバ

北澤:また先日観た映画『福田村事件』でも田中麗奈さんが洋装で登場するシーンがありましたが、関東大震災(1923年/大正12年9月1日)でモボモガなどの文化もリセットされてしまったような気もしているのですが。

――先日、関東大震災が今年100年ということで話題になりました。「モダンガール」という言葉も秀一氏が提唱してから100年ですが、震災に先行していたと。また「震災で洋装化が進んだ」という証言もあります。

奈都樹:当時「女性が変わったから天罰が下った」みたいなことを書いた風刺漫画もあったと聞きました。「モダンガール」という言葉の登場に関連があるとすればそれは興味深いですね。

――考現学を提唱した今和次郎と吉田健吉が1925年に銀座で815人の通行人を対象に調査した結果では、42%が西洋ガミ/31%が日本ガミ/束髪、アレンジでどちらにもなるという理由で別枠で27%。一方で洋装は平均して1%にも満たなかった。

またブログ「むかしの装い ―昔のこと、装うこと―」では1928(昭和3)年11月:三越本店、男性の洋装61%、女性洋装16%/1937(昭和12)年5月:東京女性の洋装25%(静岡33%、大阪18.5%、全国平均26%、満州なども。制服の女学生含む)/1941(昭和16)年晩夏:東京で朝夕の乗り物内や土曜日の街などを調査で14536人中10663、74%が洋装(男性89%、女性55%、子供97%)と紹介されています。

奈都樹:いわゆる洋装断髪のモガはよっぽどレアだったんですね。あと「髪が邪魔だから断髪にする」という話もあったとか。

――平塚らいてうは髷が邪魔だからと髪を切りました。また洋装→断髪の順でモダンガール化しているので、大衆的なモガとは逆。だから「洋装断髮」は新しい女らしい言葉です。むしろ「断髪洋装」と記するほうが大衆的なのでしょうか。

さて、その後「モダンガール」は、だんだんとマインドよりも洋装断髪の記号や“ふしだら”な印象を強く持つ蔑称となっていきます。

奈都樹:でもそれは秀一氏の考えていた在り方とは違いますよね。

北澤:違う方向にひとり歩きしてしまったのでしょう。ちなみに小池さんは学生時代の卒論で宇野千代を調査をしたとのことですが、彼女もモダンガールだったのですか?

――宇野千代は1930年(昭和5年)に洋装を取りこんでモダンガールの記号をまとっています。しかし、彼女はエッセイ「模倣の天才」に「自分が何であるのか分からない」とか「『私自身』であるような女になりたい」と書いており、新しい女にも原語的なモダンガールにもなれませんでした。

奈都樹:女性が自我を通そうとしたり、自立するために変わろうとするとき、そこには必ず障害が生まれます。私自身、そうした女性像に憧れて変わろうとしては何度も挫折を繰り返していて、痛感しているところです。世間や男性からの評価を全く気にすることなく生きることは非常に難しい。

モダンガール的な「欲望のままに生きる」でいえば、ギャルにも似たようなスタンスがあります。特にヤマンバ/マンバが生まれた90年代後半〜00年代ギャルは強いインパクトがありましたけど、それこそモダンガールが出てきた時の衝撃に近いものがあったかもしれません。

ただ当時のギャルの多くは「欲望のままに生きられる年齢」というものに自覚的であったようにも思います。私には歳の離れた姉や従姉妹がいるのでよく覚えてるんですけど、ギャル雑誌を卒業した女の子は「ViVi」「JJ」「CanCam」というコンサバティブな赤文字雑誌に移行していくのが定番だったんです。かつての「JJ」「CanCam」といえば男目線を意識した雑誌で、モテよりも個性を重視していたギャル雑誌のスタンスとは対極にあるんですけどね。

北澤:それは反動なのでしょうか。

奈都樹:「もう大人にならなくては」という感じではないでしょうか。『egg』を読んでいたら「10年後にどうなってると思う?」という質問に対して、読者モデルのほとんどが「お嫁さんになる」と回答していて。キャリアよりも結婚の話をしていた人が多かったんです。思えばギャル雑誌には恋愛コーナーがよく設けられていたし、カップルが表紙を飾ることも多かった。モテを排除していた一方で、恋愛への関心は強いというか。

これは“個性系”と呼ばれる青文字雑誌の「Zipper」や「CUTiE」にはあまり見られませんでしたし、好きな人と結婚してこそ女の幸せという価値観が強かったんじゃないかなと思うんです。だから「世間や男性からの評価を気にしない自由な生き方ができるのは若いうちだけ」という意識がどこかであったんじゃないかなと。それでいうと大正時代のモダンガールたちはどうだったんだろうとも思いますが。

北澤:モガの格好をしている人がその後どうなったのかは気になるところです。

Y2Kはギャルの服と精神を分離した?

――内面をギャル化する「マインドギャル」や「心にギャルを飼う」というような言説を聞く昨今ですが、それが秀一氏が提唱した「モダンガール」が相似であるという仮説についてはいかがでしょう?

奈都樹:今言われている「マインドギャル」として取り上げられる強く生き抜く姿勢には、モダンガールと重なるところもありそうですね。ただ「マインドギャル」が求められてる背景には、コミュニティも関係してるんじゃないかとも思っていて。ギャルといえば集団でいるイメージもありますよね。

雑誌を開けば女子高生がたくさん出てきたし、ギャルサーも流行ってたし、私の地元にいたギャルもよく複数人でコンビニにたむろしてましたし(笑)。個人というより集団って感じがするんですよね。SNSやコロナ禍の影響などから個人での発信が増えたからこそ、ギャルが結集したときに生まれる熱狂に惹きつけられるところもあるんじゃないかって。

北澤:それは学力なども関連してきそうな気もします。

奈都樹:うーん……そうですね……そこまで関連性はないかもしれません。当時の雑誌には校則がゆるい大学附属校の学生もいれば、通信制高校に通う学生も出てきますし。『ギャルとギャル男の文化人類学』の著者・新井悠介さん(https://ddnavi.com/news/221113/a/)によれば渋谷に集まっていた学生たちは偏差値が高い有名校に通ってることが多かったそうです。

北澤:なるほど。勝手なイメージを持っている人は多いと思います。

奈都樹:あとコミュニティの話でいえば、自分の学生時代を思い出してみても、奇抜な格好やデカ目へのこだわりとかって、モテたいからというより同じ価値観を持った友人にセンスが良いと思われたくてやってたんですよね。仲間と繋がることで自信が持てたんです。女性としても人としても。閉ざされたコミュニティで結束することで得られた自由というのがあった。もしかしたらモダンガールと呼ばれていた人たちにもそうした側面があったのかなと。

北澤:そうでしょうね。ギャルよりも少数だったわけですし。

北澤:ちなみに今ギャルマインドを持った人はどんな服装をしているんですか?

奈都樹:そこまで偏った傾向はない気がします。

――だとするとY2Kの流行でルーズソックスが制服やローファーと分離して履けるようになったのと同様に、ギャルマインドがファッションとのグループ化を解除されたのは重要なのでは? ファッションが関係なくなった今ではジェンダー関係なく装備できるようになった。

奈都樹:確かにそうですね。「その場所で浮かないように」という価値観からも解放されてる。インターネット上で繋がり合うことが当たり前になったことも関係していそうですね。

――「モダンガール」という言葉はマインドを指す言葉として出発し、“ふしだら”という誤解とともに断髪洋装などの外面を指す言葉になっていきます。そして元来ギャルもマインドとファッションはセットだったが、そのマインドだけを求める人が増えた。そして今、その新旧ふたつのマインドが共鳴していると。

北澤:100年後の今も通用していますね。誰が1号かという話よりも当時そういう言葉が出てきたこと自体が大事だったのかなと。僕は大正デモクラシーの自由な空気感が面白いと思うんですよ。婦人雑誌が一気に出てきたのも大正時代ですし、それに「モダンガール」の登場はぴったりだった。ただ個人的にはもっと今の人に知ってもらいたいとも思います。

――なるほど。モダンガールには婦人雑誌があって、ギャルには「egg」などの雑誌があって、Z世代にはSNSがある。

奈都樹:SNSが主流になったことで選択肢が莫大に増えて、正解も多様化したからこそ、外見ではなく内面におけるギャルという概念が浸透してきてるんでしょうね。ただ、今は雑誌みたいに正解をわかりやすく提示してくれるものってないんじゃないかな。

北澤:指標がないとも言えますね。

奈都樹:答えが曖昧になっている時代だからこそ、自分たちなりの正しさを貫いているようにみえる「ギャル」という存在に惹かれるものがありますよね。

北澤:女性誌は出版社のドル箱だったと聞きますが、発行部数はめちゃくちゃ落ちてると思いますよ。「モダンガール」という言葉が当時どれだけ流布していたかはわかりませんが、かなりの女性誌が創刊されていましたから、雑誌とともに広がっていったとは大事なのかもしれません。

――SNSには画像や動画が腐るほどある。ということはイメージだけでなく、文字や言葉がないとマインドは形成できないということでしょうか。だからマインドだけが分離して浮かび上がっている?

奈都樹:確かに、文字や言葉は大事ですよね。モダンガールのように名前をつけることで人物像がはっきりしてくることもありますし、イマドキな若者の特徴として「ことばづかい」は重要な要素になってきましたしね。

私の学生時代はアゲぽよ・サゲぽよとかよく言ってましたけど、あれは自分の気持ちをネガティブにさせすぎないように使っていた言葉だった気がします。ギャル語って軽薄なニュアンスがあって、何でもポップに消化させる力があるから、深刻な悩みでも口に出しやすくなるんですよね。

そういう言葉だったからこそ好きで使ってましたし、そこに共感したもの同士が結束して大きなコミュニティを作ったからこそ、外側にいる人たちから見てもどんなマインドを持ってる子たちなのかがわかりやすかった、というのはありそうです。

――ちなみに秀一氏はモダンガール提唱後どうお過ごしだったのでしょう?

北澤:日活に勤めながら文筆もして、その後は積極的に映画の活動に力を入れていたようです。監督やプロデューサーというよりも、フリーランスのマルチクリエイターみたいな。最晩年は「内外映画社」という会社を設立して、日本の映画を輸出していました。しかし43歳(1927年/昭和2年)に軽井沢のホテルで亡くなったと。

ちなみにSF作家・横田順彌さんは彼のことを追いかけていて、彼は秀一について「日本軍の諜報活動をしていたのではないか?」と考えてもいたようですね。

――なるほど。本日はありがとうございました。とても興味深く、かつ示唆に富む意見がたくさん挙がったように思います。これを起点に再度、議論を深める機会を設けられれば光栄です。

取材後記(小池)

北澤秀一氏の足跡を追いながら、広範囲に話が広がって有意義な座談会となりました。北澤、奈都樹両氏に感謝です。リベラルな性格だったであろう秀一氏が闘争思考の「新しい女」ではなく、今でいうギャルマインドを支持したことが実に興味深い。

また私個人としては1920年代イギリスの文化背景、千里眼事件を周囲がどう見ていたのか、ファッションや外装それ自体がマインドに与える影響、SNSが雑誌の代替になるのかというトピックについて興味が増しました。

戦前からの20世紀前半や日本近代それ自体はますます再考される必要があるのではないでしょうか。引き続き追っていきます。

活動継続のための投げ銭をいただけると幸いです!