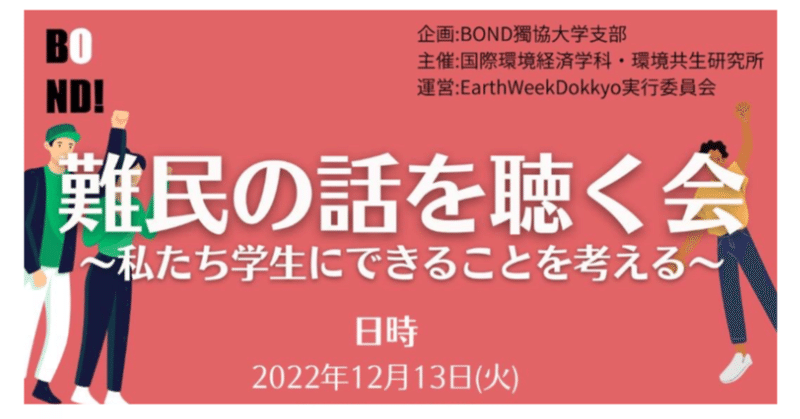

【イベント報告】獨協大学で開催!~『難民の話を聴く会』~

2022年12月に獨協大学にて入管問題についての展示と、「難民の話を聴く会」を開催いたしました。当イベントの様子を紹介いたします。

1. 目的

展示・イベント両者とも、獨協大学の学生に

①日本にいるウクライナ難民(避難民)以外の難民の現状、入管問題全体、そして,ウィシュマさんの死亡事件を機に大きく問題視されるようになった入管収容の実態だけでなく一時的に収容を解かれている 「仮放免者」の置かれた窮状を知ってもらうこと 。

②難民で仮放免者でもある当事者の実体験、切実な訴えを聞くことで、入管問題を身近に感じ、問題意識を持ち、自分ごととして考えてもらうこと。

③最後に入管問題における当事者への支援として、問題を変えていくために私たち学生に何ができるかを考えてもらうこと。

以上の3点を目的として開催しました。

2. 概要

(1)難民の話を聴く会

登壇者:BOND学生ボランティア、

デニスさん(トルコ国籍クルド難民、仮放免者

)※事情によりZoom登壇

支援者の周香織さん

参加対象:獨協大学生、院生、教職員(対面/ Zoom)、

一般参加(Zoom)

イベント内容:入管問題とは?

難民の方へのインタビュー

質疑応答

私たち学生にできること

今回、日本に来て16年になるクルド人のデニスさんにzoomを通してインタビューを行いました。デニスさんはクルド難民なのに難民認定されず、日本人女性と結婚11年目にしてもなお配偶者ビザも下りず、現在も仮放免の状態で生活しています。難民申請をする理由、収容された経緯から収容中・仮放免中の問題・事件・気持ちにまで踏み込み、入管の何が問題なのか、入管にどう変わってほしいかなどを質問しました。デニスさんは「わたしが入管に捕まって死ぬことで入管が変わるなら、みんなが自由になるために、明日にでも死にます。でも死んでも入管は変わらない。」、「わたしは裁判でも闘っているが、これは自分のためだけじゃない、みんなのために闘っているんだ。当事者だけでなく、学生のみなさんにも一緒に闘ってほしい。」と話しました。

(2)入管問題に関する展示

また、イベント開催中、BONDメンバーが作ったポスターを教室外に貼りました。授業の前後で通る学生や教職員の方々が、興味深そうに見ていたのが印象的です。また、授業の途中でこの展示を見に来てくださった先生と履修生もいました。

≪参加者のコメント≫

感想フォームより当イベントに対しての意見感想をいくつか抜粋して紹介いたします。

「当事者のお話を直接聞くことができ、違った視点を知ることができた。なかなか入管の内側の様子を知ることができないなか、この様な機会があって良かったです。」

「実際に当事者からお話を聞くことで、オンラインではありましたが、当事者の方の思いを肌で感じることができました。」

「デニスさんのお話をお聞きできたこと誠に感謝しており、また怒りや悲しさ、行動の必要性を実感いたしました。」

「ゼミで、デニスさんについても何度か勉強をしたことがありますが、ご本人のお話を聞けたことでより事の深刻さやデニスさんの入管問題に対する熱い想いが伝わってきました。デニスさんのお話を聞いている途中、涙が出てしまいました。このような機会を設けてくださりありがとうございます。団体には所属していませんが、私も個人で今後もボランティア活動を続けていきたいなとより思いました。」

3. まとめ、今後に向けて

当日は対面で約20人、zoomで約45人の方が参加してくださいました。1か月程前からBONDメンバー含め、獨協大学内サークルPIRのメンバーにも協力してもらい、大きな目的である獨協生に入管問題への関心を持ってもらい、そして獨協生・学生としてできることがあるということを知ってもらうことが達成できたと思います。獨協大学で初めてのビラ配りに挑戦したり、SNSを活用したり、教授に告知のお願いをしたりなど、少しでも多くの学生にこの現状を知ってもらおうと努めました。

これからも獨協大学でのイベントは定期的に開催する予定です。より多くの学生に入管問題の事実を伝え、知って終わり、学んで終わりではなく、実際に当事者の立場に徹底して立って活動していく人を少しずつ増やせるよう、行動の糧となる活動をしていきたいと思います。

また、ボランティア募集も受け付けています。春と秋に説明会を実施していますので、興味のある方はぜひご応募ください!

アーカイブ動画はこちらから!

①【BOND】1213獨協大学企画/入管問題レクチャー編

②【BOND】1213獨協大企画/デニスさんのお話編

読了ボタン&記事リクエストはこちらから!

本記事を「読み切った!」という方は、以下フォームで「読了ボタン」をクリックして送信していただけると幸いです。また、フォームでは記事に関するご意見をお待ちしております。今後のnote記事の改善に向けて参考にさせていただきます。