有明海で起きた現代の「海戦」とは!?【3/30は三井三池炭鉱閉山の日】前編

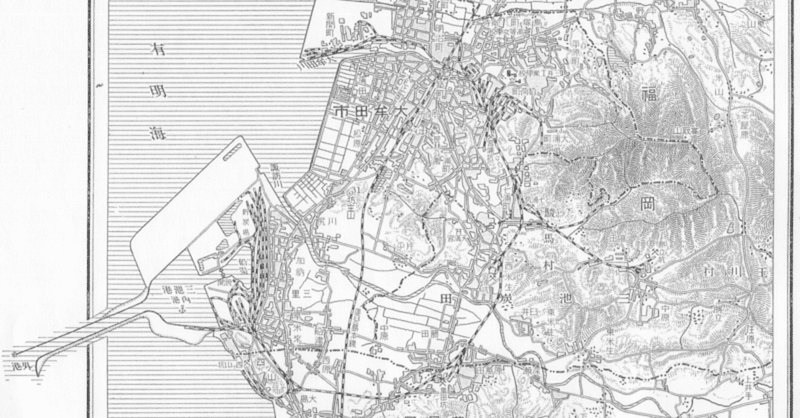

1997(平成9)年の今日、福岡県大牟田市・みやま市(一部熊本県荒尾市)にあった三井三池炭鉱が閉山した日です。江戸時代から採掘が行われ、1889(明治22)年には三井財閥に払い下げられて日本の近代化を支えてきました。

炭鉱関連の建物などが多く残っており、近代化遺産(産業遺産)の面からも注目されています。2015年に世界文化遺産としての登録が決定した「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」の23構成資産のなかには、三池炭鉱宮原(みやのはら)坑・万田(まんだ)坑や三池炭鉱専用鉄道敷跡が含まれています。

三池炭鉱を支えた三池港

この三池炭鉱の近くに、掘り出した石炭を積み出した港があります。

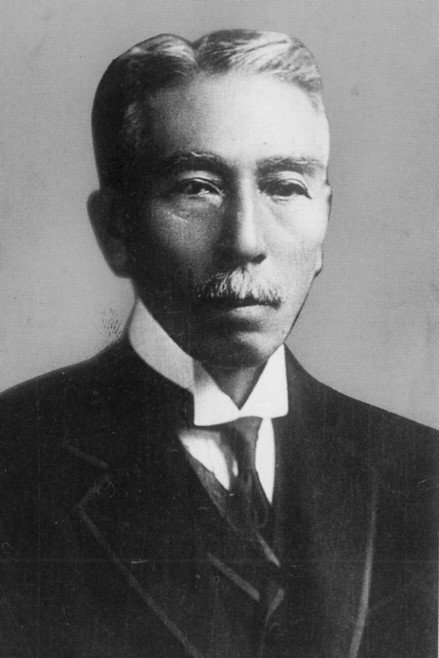

それが、のちに三井財閥の頭取となった團琢磨によって整備され、1908(明治41)年に開港した「三池港」です。

西鉄の天神大牟田線の終点である大牟田駅で下車し、そこからバスで10分ほど行った先がその港です。三池炭鉱に関連する産業遺産でありながら、現在でもアジア各国からのコンテナ船が出入りする現役の港です。

観光で三池港を訪れるのは結構なツウな人だと思いますが、展望所やレトロな建物など見所が点在しているのは、さすが産業遺産といったところ。三池炭鉱を見に来たついでに訪れる観光客の姿もたまに見かけます。休日ともなれば、何とも言えないのどかな雰囲気に癒されることでしょう。

ただ、のどかなこの港で、かつて血みどろの「海戦」が起きていたことをご存じでしょうか。

きっかけは大量クビ切り問題

海戦と言っても、壇之浦の戦いのような昔の話ではなく、かつ日本海海戦のような大規模な近代戦争でもありません。

この海で起きた海戦は、なんと現代の話。炭鉱を経営する三井鉱山と、そこで働く従業員たちによる戦いだったのです。本日はこの「三池海戦」をご紹介します。

三池海戦が起きたきっかけは、1959(昭和34)年に三井鉱山が4580人もの希望退職者を募集したことでした。

昭和20年代には「黒いダイヤ」と呼ばれて増産に次ぐ増産で好景気に沸いた石炭産業ですが、国がエネルギー政策を石油へ転換したことによってすでに斜陽産業になっていました。全然儲からない事業になっていたわけですね。

会社側は、採算の見通しが立たない鉱山の閉鎖や、人員カットを行わなければならない状況に陥っていたのです。

そのため希望退職者を募ったわけですが、この三池炭鉱だけ、希望退職に応じる人が全然いませんでした。そこで会社はその年末、なんと1214名の指名解雇に踏み切ったのです。希望退職に応じないのなら、こちらからクビを切ってやる!というわけです。

ストライキで労働者が応戦

この措置に対して、三池炭鉱の労働組合は激しく反発しました。

彼らの行動は早く、年明けにはストライキに突入します。それに対し、会社側は彼らを締め出すこと(ロックアウト)で対抗し、さらに3月には会社側の思いのままに動くような新しい労働組合「三井新炭鉱労働組合」を結成。そして、この御用組合にだけロックアウトを解除したのです。労組のストライキを無視して働く、いわゆるスト破りを会社側が強制的に行ったというわけですね。

もともとあった労働組合は、会社側の言う通りに働こうとする御用組合の人々を邪魔しようとしました。すると当然、現場では激しい衝突が起こります。

3月には100人以上が負傷する流血沙汰となったほか、さらに暴力団組員が労働組合を襲撃するなど、現場では結構激しいケンカが繰り広げられたようです。

そして5月になると警官隊までが介入して労働組合と衝突、171人が重軽傷を負うなど、会社側と労働者側の戦いは収まるどころかさらにヒートアップしていったのです。

そして、冒頭で触れた「三池海戦」が巻き起こってしまいます。

三池港では衝撃の光景が…! いったい、どうなってしまうのか!?

後編に続く

Ⓒオモシロなんでも雑学編集部

サポートいただいたぶんは、図書館への交通費や資料のコピー代になります。