うるう年ってなんである?【2/29は366日目!】後編

▲

前編でうるう年についての仕組みについてざっくり理解しました。

ですが、ここでもっと根本的な疑問があります。

そもそもなぜ2月は28日しかないのでしょうか。ほかの月は30~31日もあるのに、2月だけが少ないですね。また、なぜうるう年の調整日が設けられているのが2月なのか、も気になります。

それは、古代ローマで使われていた暦では、いまの2月にあたる月が1年の終わりの月だったからなのです。

じつは私たちがいま使用しているカレンダーのもとをたどれば、古代ローマに行きつきます。そのため、古代ローマの暦の伝統を引き継いでいる現在でも、2月が特別短いのです。

古代ローマとは、またすごい伝統が出てきましたね。

では、なぜ2月を終わりの月にして、そしてなぜ短くしたのか、この暦を詳しく読み解いていきましょう。

古代ローマでは1年=10か月

この古代ローマの暦とは、紀元前8世紀頃のローマで使われていたとされる「ロムルス暦」のことです。

このロムレス暦では、1年は10か月しかありませんでした。

なぜなら、農業ができない冬の期間には月日がカウントされていなかったからです。つまりロムレス暦では、現在の3月から12月にあたる期間はカレンダーに組み込まれている一方、1月と2月にあたる期間はカレンダー上では無視されていたのです。

2か月分を後から足す

しかし、それでは正確に暦を刻むことができません。農民以外の人たちにとっては冬の間、まったく経済活動をしないなんてわけにはいかないからです。

そこで、時の皇帝だったヌマ・ポンピリウスは新しく「ヌマ暦」を制定しました。

ポンペイウスは、それまで使われていた10個の月に、ふたつの月を追加して、12か月にしたのです。

このとき追加された月は、現在の1月と2月にあたります。しかし、当時は1番目・2番目という意味合いはなく、後付けで追加されたため、1月が11番目の月で、2月が12番目、つまり1年の最後の月とされました。

ヌマ暦の月日の刻み方

このヌマ暦によって、2月は1年の最後の月になりましたが、まだ完全に28日間と決まったわけではありません。まして、うるう年も導入されていませんでした。

古代ローマでは、偶数は不吉な数字とされていたため、1か月の日数は29日か31日と定められていました。しかし、この最後の月だけはお清めや祓いの月とされていたため例外とされて偶数でもよいとされ、通常は28日間となっていました。

しかしこのヌマ暦は、1年が355日とされており、地球の公転周期より10日足りない暦でした。そのまま年数を重ねていけばどんどん季節とずれていってしまいますね。

そこで、2年に1度「うるう月」を挿入し、さらに細かな日数調整を年末にあたる2月で行ないました。

そのルールで計算すると、うるう月がある年は、2月は23日か24日となり、その翌日から27日間のうるう月に入ることになります。

カエサルが今の暦に修正

一応、上記のヌマ暦も正しく運用していれば季節とずれることなく進んでいったと思われます。しかし、戦争や政治的混乱が相次いだため、うるう月が正しく挿入されず、季節と暦が2か月以上もずれてしまった時期がありました。

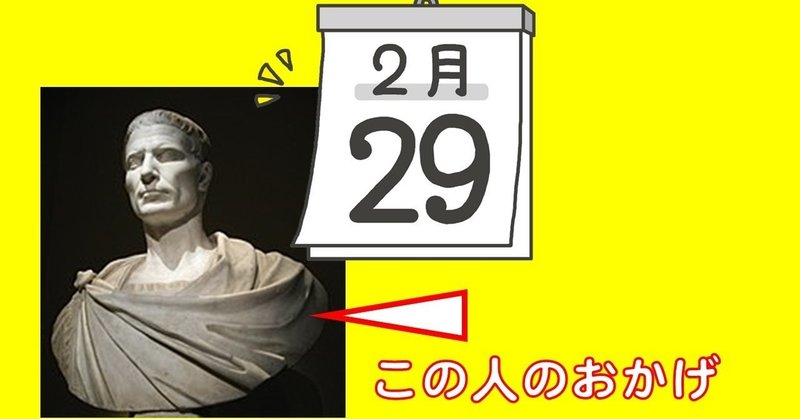

そこで紀元前45年、時の皇帝であったユリウス・カエサルが暦の修正を行います。カエサルは、ガリア遠征など数々の戦で活躍し、「賽は投げられた」「来た、見た、勝った」「ブルータス、お前もか」などの名言で誰もが知る古代ローマの英雄です。

カエサルは1年を365日とし、4年に一度うるう年を設ける、「ユリウス暦」を制定したのです。これが現在、私たちが使っているカレンダーです。

このユリウス暦が導入されたとき、ヌマ暦のときに11番目に入れた月が1月となり、最後に入った月が2月と変更されました。このときにはじめて2月は年末ではなくなったのです。

日数変更が行われるも2月は28日間のまま

また、ヌマ暦において日数が29日しかなかった月は、30日か31日になりました。しかし、2月の日数が増えることはなく、ヌマ暦と同じ28日のまま継続することになりました。

年末じゃなくなったのになぜ短いままなのか、疑問に思った人も少なくないでしょう。

先ほど、古代ローマでは2月はお清めや祓いの月とされていたことを述べました。つまり、宗教的な祭礼が多く行なわれる月ということです。そのため、日数の変更による混乱を避けるために、あえて日数を変えなかったのだと言われています。

また、もともと日数調整の月にあたっていたため、ユリウス暦になってからも、うるう年の調整は2月で行なうようになりました。

こうして、2月にうるう年の調整日が訪れるようになったのです。

参考資料:

Ⓒオモシロなんでも雑学編集部

サポートいただいたぶんは、図書館への交通費や資料のコピー代になります。