庵野秀明と、『風立ちぬ』。

いつもご覧いただき、ありがとうございます。

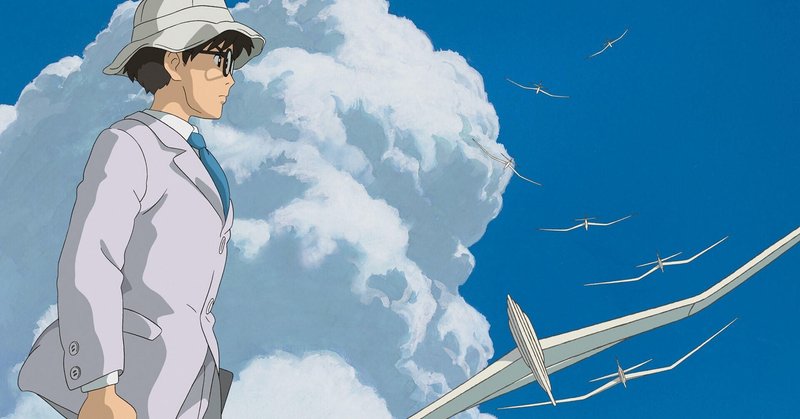

さて、それでは前回の『崖の上のポニョ』に引き続きまして、ジブリの傑作『風立ちぬ』(2013)です。

『風立ちぬ』とは、その題名から、もともと堀辰雄の小説をベースに作られた映画のように見えますが、内容は大きく異なっています。

まず「風立ちぬ」という言葉はフランスの詩人、ポール・ヴァレリーの詩『海辺の墓場』の最後の1節からです。

「風立ちぬ、いざ生きめやも。(Le vent se lève!…Il faut tenter de vivre!)」と、堀辰雄の小説でも引用されており、映画でもフランス語と共に冒頭で出てきます。

古い言葉でわかりづらいですが「風が起る、いまこそ強く生きなければならない!」という意味ですね。

宮崎駿いわくこの「風」というのは、戦争の神風や原爆の風というような意味だそうです。

確かに、神や自然ではなく、人によって起こる「風」というものを、徹底的に表現している、そんな映画でもあります。

そして、ポール・ヴァレリーと言えば、唯物主義や資本主義による「精神の退廃」に対して、いち早く警笛を慣らしていた執筆家でもあります。

しかし、精神とはそもそも何なのでしょう。

1. 精神のありやなきや

これまで見てきたように、宮崎駿監督は「君たちはどう生きるか」と問い続けてきたとも言えます。

もちろん直接問いかけるのではなく、「わかれよ?」というスタンスではありますが。笑

しかし考えてみれば、そもそも「生きる」と言うのは、どういうものなのか?

実感なのか、体験なのか、はたまた「胡蝶の夢」のように、そもそも一切は夢であるかのように、幻想的なものなのか。

どうも「生きる」ということを考えると、自己や精神というものはどうしてもボヤッとしたイメージになってしまいます。

例えるなら『ハムレット』の「to be, or not to be.」というように、自分という存在を「ありやなきや」と問うしかなくなる。

すると、「ありやなきや」という問いの「答え」として、「自分」を求めてしまいがちです。

しかし、長い長い人類史において、答えが出ていないように、その答えはそもそも決められない。笑

つまり、生きるというものは、答えが出ない「葛藤」そのものなんです。

そのため、数多くの文学や哲学において、人はひたすら葛藤しつつ、葛藤そのものを記述することで、自分にとっての納得を生んできたんですね。

であるならば、むしろ葛藤という「揺らぎ」や「不安定さ」こそ、生きること、そのものだと言えるでしょう。

ポール・ヴァレリーは、おそらくこのことに気づいていた作家で、外部刺激によってすぐに「揺らぎ」や「不安定」の状態になる人間の精神のありようを、いかなる方法によって「とりもつ」か、ということを問うたんです。

そもそも、自分というものと相手(や事象)との間には「あそび」があります。

「あそび」とは、空間とか時間のみならず、言葉や、身振り手振りなどの「意味における余裕」のようなものです。

例えば、手を振るという行為は、文脈や状況によって「こんにちわ」「またね」「さようなら」など複数の意味を持つものが、意味として「留保される」と状態と言えます。

そして、この「あそび」に対して何らかの行為にすること、例えば「手を振る」という行為に、「手を振り返す」ことによって、意味が「補完」されます。つまり、自分と他者を「とりもつ」わけです。

そして「とりもつ」ことによって、自分の存在や意志というものも、充足されるんですね。

であるならば、その「とりもつ」方法こそが大切になります。

私たちは、手の振り方や挨拶の仕方、声のトーンなど、知らず知らずのうちに自分の方法を持つことによって、自分たりえています。

宮崎駿監督の「監督」としての立場においても、インタヴューやドキュメンタリーでも伺えるように、例えば仕事に徹するという「方法」によって、満足感や充足感を得ておられるようです。

これは、作品として表現できた喜びや達成感と、作品とそれにまつわる行為を周囲と共有することで、監督という存在を補い、監督として「生きて」いるとも言えるでしょう。

すると、突き詰めて考えれば、「生き方」とは「方法」であるとも言えるんですね、「自分の方法をつくる」ことこそ、生きること。

人は、自分で気づかないうちに「生き方」ができているものです。

すると、何かにコミットしている人間は、そのコミットの仕方によって「人間」になるわけです。

なので、このコミットの仕方が大切だ!ということで、宮崎駿の「君たちはどう生きるか」という問いかけにもなっている、と考えられます。

これはまた、庵野秀明が『新世紀エヴァンゲリオン』で問うていたことと同じだと言えます。

『風立ちぬ』の主役の声優を庵野監督が担当したことにも、しっかりとした意味があるんです。

2. 新世紀エヴァンゲリオンという現象

人は何か欠けています、たとえば「完璧な」概念である神様とは違って、不完全です。

そもそも、人間は思考も体も思い通りには動きません、必ず不随意だったり、無意識だったりする運動や反応があり、完璧なコントロールは不可能です。

そのため、欠けた部分を埋めようとして、完璧に近づこうとしてしまう。

ただこの時、欠けている部分をいかに「埋める」かが、問題になります。

例えば、「自分は弱いから強くなりたい!」と思う人が、仮に銃を持ったとしても、それは「弱さ」という彼の「欠乏」を埋めたことにはならない。

しかし、銃自体は強さの象徴であるため、これを持つことによって、強くなった気になってします。

要は、錯覚してしまうんですね。

すると、「より銃を集めれば、より強くなる」という錯覚に拡大してしまうことがある。

そして、この錯覚は修正されない限り、錯覚を生み続けます。

というのも、錯覚の原因は、ほとんどの場合、自分の思い込みによるものです。

「銃が強いというイメージ」は、例えば銃そのものの威力だったり、常識しての理解であったり、映画などで見たイメージであったり、銃を持つことで強くなった人を実際に見たり、などによって培われます。

これらは「銃=強い」というイメージであり、あくまで「正しいと思える論理」であることから、問題があるんです。

いうまでもなく、「銃=強い」論理だけでは、実際に「自分が強くなる」という欲望を達成できる「方法」にはなりません。

「銃=強い」ものを持つことで、強くなった気になるだけです。

そのため、仮に銃を持ったとして「強くなった気分」になったとしても、もともと「自分が強くなること」であった希望が、「より強い銃を保有すること」にすり替えられてしまう可能性も含みます。

そして、もし「より強い銃を保有すること」が「強くなること」であると錯覚してしまえば、欲望の充足行為に際限がなくなります。

端的に言うなれば、「無制限に銃を所有する」ことでは得られない「自分の強さ」を永久に求める行為になってしまう。

『新世紀エヴァンゲリオン』においても、欲望を達成するために行動したのに、実際には何も変わってないし、むしろ自身の「思い込み」という錯覚によって、よくないことが起こるという「ジレンマ」に遭遇する人たちがいっぱい出てきます。

そして彼ら登場人物が、各々の関わり合いによって「気づき」を得たり、選択や決断をすることで、大きな問題が解決するというシナリオに仕上がっているようです。

すると、『新世紀エヴァンゲリオン』のメッセージは、「人と実際に関わって事実と気づき得て、決断しよう、それによって自分が(他人に)何を本当に求めてたことが分かる」だとも言えます。

「訪ねよ、されば与えられん」(マタイ伝7章)という聖書の一説に近いかもしれません。

しかし、あまりに先鋭的な表現で幕を閉じた『新世紀エヴァンゲリオン』のテレビ版および映画版において、このような秘められたメッセージがあまりにも伝わらなかった。

そのため、世間の人々から「なんだあの作品は!」と一方的に批難されることも多かったのです。

そもそも、作品を一方的に批難することとは、自分の「正しさ」を作品を通して逆説的に求めようとする行為であり、それによって「自分の正しさ」を証明できたかように錯覚することなのです。

『新世紀エヴァンゲリオン』に対して、そんな個人的な「正論」を押し付けようとする、批難や罵声、ましてや「監督を殺す」なんて言葉がネットに氾濫しているのを、私もたびたび目にしました。

考えてみれば、彼ら「ジレンマ」を持つ人たちのために作られたとも言える作品なのに、です。

そして、監督である庵野秀明は、かつての『新世紀エヴァンゲリオン』において、心ない言葉すら投げかけられ、また自身の全てを出し尽くしたことによって、鬱のような状態に陥ってしまったそうです。

(NHKプロフェッショナル仕事の流儀『さようなら全てのエヴァンゲリオン ~庵野秀明の1214日~』(2021))

作家にとっては作品を作ること、また製作の方法論こそが、自身の心に対する最良の「補完」でもあるため、とてもショックだったと思います。

その頃の庵野秀明を助けた人として、ジブリのプロデューサーである鈴木敏夫や、宮崎駿がいたそうです。

そして、庵野監督は一度実写の世界に入り、再び『新世紀エヴァンゲリオン』に戻って行きます。

これが最近の『劇場版エヴァンゲリオン』シリーズにあたります。

そして、そんな彼を声優として登用したのが、『風立ちぬ』だったんです。

つまり、ものすごく意味のある配役なんですね。

3. 血を吐くように描く

かつて庵野秀明は『風の谷のナウシカ』で、巨神兵のアニメーションシーンを担当し、ジブリや宮崎駿監督をはじめ世間に衝撃を与えました。

ドロドロに腐って溶けていく巨神兵が口から光線を発射し、核兵器のような爆発が起こるシーンです。

彼は、その場で寝泊まりしながら、ほぼずっと制作スタジオに篭って、一切の妥協を許さず、修正が不必要なほど緻密に描き上げたそうです。

宮崎駿が「彼は血を吐くように描く」と言うぐらい、彼はものすごいワーカホリックだったわけです。

庵野秀明自身も「作品が最優先、自分はどうでもいい」って言うタイプの人だったようです。

そのため、息を呑むほどの現実感で迫ってくる表現を成し得たんですね。

ただ、庵野監督はもともと人間を描くのが決して得意ではなかったようで、後で別のアニメーターが修正するという事もあったそうです。

(『スキゾ/パラノ・エヴァンゲリオン』(2部作 1997))

駿監督もインタヴューで言ってましたが、「君、人間描かないね」って言ったら、庵野監督は「僕、人間見てませんから」って言ってたぐらいだそうです。笑

また、駿監督も群衆嫌いで、大量の人間や群衆の人間模様を描くのは、決して好きではないらしい。笑

でも、そんな駿監督が『風立ちぬ』で、しっかりと群衆を描いたんです。

群衆をアニメーションで描くのは、ものすごく大変です。

そもそも群衆は一人たりとも同じ人はいないし、動きも微妙に異なっているし、服も素振りも髪型も何もかもが違うのに、同じように行動をする。

それでいて、とにかくリアルに描かなければならない。

しかし、『風立ちぬ』では群衆シーンは複数回あるし、ジブリなのでもちろん「手で描き」です、もはや異常です。笑

そして、ものすごい演出でした。

うねうねとした波のように表現したり、逆に音を無くしたり、絶妙にコントロールしたりして、群衆を際立たせながらも主人公に焦点を当てさせるアニメーション技法は、もはや圧倒的です。

群衆を描きたくない、とか言っていた駿監督が描いたんです、しかも極上の表現で。

映画を見て思いました、これはただごとではないと。

そして、『風の谷のナウシカ』では描けてなかった「風」や「空気」というものまで、描き切っているんです。

4. 空気を描く

『風立ちぬ』では、まさにアニメーションでしか表現できない映像が、目白押しです。

特に強烈な関東大震災のシーンでは、地震によって地面が波打ったり、家が飛んだりと、過激ながらとてもリアルな動きをします。

これは、ジブリお得意とも言えるアニメ表現による「リアリズム」で、原点は絵巻物や浮世絵にあることは以前にも触れました。

ただ、今回、とりわけ凄いのが、風や空気の表現です。

まるで生き物です。

機関車の中を駆け巡る蒸気によって、機関車の煙突や本体が曲がり、飛行機が膨んでは爆ぜ、紙飛行機は、風を感じさせながら自由に飛びまわる。

とりわけ飛行機の墜落シーンに至っては、「空中分解」というとてつもなく難しい表現を何度も描き切っています。

そして、その飛行機たちが飛び回る雲とその動き、そして生き生きとした飛行機、とてもよく出てくるタバコの煙に、人々の吐く白い息まで、まさに風の表現の宝庫です。

これと同時に、群衆を描くことで、日本人がよく言う人々の間に流れる「空気」まで描いている。

無音の空気、無言の空気、人々の間の空気。期待の空気に、沈黙の空気、静かな空気など、音と声を駆使して、表現し切っている。

とんでもない作品です。

なので、「タバコが大量に出てきて、よくない」とか言っている人は焦点がズレています。笑

私は、映画の全編を通して、空いた口が塞がりませんでした。

まさに、アニメ映画史に燦然と輝く傑作です。

そして、映画が進むにつれて、わかりました。

そうか、この作品は、自分の存在そのものを賭けたのかと。

まさに血を吐くように作ったのだと、思い知らされました。

5. 母の姿と父の背中

宮崎駿の父は、かつて関東大震災を体験し、また「零式」や「月光」など戦闘機の製造に関わっており、前妻を結核でなくしていたそうです。

また、宮崎駿の母も結核による「脊椎カリエス」にかかっていたそうです。

そのため、『風立ちぬ』は自分の親のことを描いたのだ、とかも言われますが、そんな簡単に言えたことではありません。

本作は「自分の夢に忠実にまっすぐ進んだ人物を描きたいのである」と監督自身が言っていたんですね。

これは、すごい覚悟です。

つまり、アニメで「背中を見せよう」と思ったってことです。

「背中を見せる」なんて、最近はあまり聞かなくなった言葉です。

背中を見せるとは、生き方をその「ひたむきさ」によって教えることでもあります。

どうも日本において、教育というものは学校の専売特許みたいな言い方をされることが多いですが、そんなことはない。

ひたむきに生きる背中を見せる、言い換えれば熱意を持って、誠実に生きることを見て、それを真似することで、成長があるんです。

そこに数値だとか、結果だとかを求めるから、訳が分からなくなる。

よく言う話ですが、遅刻する人に罰金を求めると、逆に遅刻する人が増えるんです。笑

もともと遅刻するしないと言うのは、その人の「善意」であるので、数値化されると善意はもはや「数値」であって善意ではなくなるからですね。

そのため、実際に遅刻する人を減らすには、提案者が実際に早く来るとか、その人数を増やすとか、もしくは早く来ることによって精神的な利点に気づいてもらうなど、実践主義的な行為を通してしか伝播しません。

だからこそ、宮崎駿は「自分の夢に忠実にまっすぐ進んだ人物を描きたいのである」と言って、それを実行した。

そのために、実在した堀越二郎を研究し、堀辰雄の作品を読み込み、その上で、自分の父という存在を背中から描き、なおかつ声優である庵野秀明の生き様までも重ね合わせるという、ものすごい事をやってるんです。

まさに「君たちはどう生きるか」と自分の今までの人生を賭けて、作品を通して問うていることになります。

もちろん、これまでのアニメ同様、実際に問いかけているわけではありません。

たぶん、俺も老年でここまでやってるんだから、気づけよ、ってことでしょう。笑

6. 国としての精神

そして、『風立ちぬ』には欠かせない二つの作品があります。

ダンテの『神曲』と、ゲーテの『ファウスト』です。

まず『神曲』とは神の曲というような意味ではなく、もともとは単なる「ラ・コメディア」という題名で、そこから『神聖な喜劇(戯曲)』という意味に訳されました。

そしてまた、ダンテの『神曲』をモチーフに、ゲーテの『ファウスト』も作られているんですね。

そしてどちらも、主人公である「彷徨える男」の魂を最後に救うのは、彼らの中の「ほんとうの女神」なんです。

『神曲』においては、ベアトリーチェ、『ファウスト』においては、グレェトヘンです。

『風立ちぬ』でも同じパターンの結末を迎えますが、問題はもう一歩深いところにあります。

これらの3作品は、ある「国の精神」というものを体現しているんです。

言うなれば、『新曲』はイタリアを、『ファウスト』はドイツを、『風立ちぬ』は日本の精神を表しています。

ダンテは「トスカーナ方言」を作ったことによって、文学者や詩人たちの手でそれまで欧州全体の公用語であったラテン語に変わる形で用いられ、イタリアの精神性そのものとなりました。

そして、ダンテは『神曲』において、不正や悪徳を繰り返してきた政治家や神父を断罪することによって、それまでに描いてきた理想的な国(De Monarchia)を書物のうちに実現した、と言えます。

一方、ゲーテの『ファウスト』では、後年に「シュトゥルム・ウント・ドラング(嵐と衝動、疾風怒濤)」と呼ばれる文学運動における最高峰の作品となって、後のドイツ統一(1871)への精神的な足掛かりになった、とも言えます。

また作品中においても、主人公の無限の知識と世俗的な快楽のために悪魔と契約しながら、いかに精神的な高みに到達できるかということを行い続けましたが、最終的に少女グレェトヘンによって、自らの罪を償われ、また同時に彼女への償いともなった、という結末になっています。

この思想はスピノザをベースにしていたり、またヘーゲルが受け継いだとも考えられ、まさにドイツ精神性を問うた作品となっています。

そして、『風立ちぬ』においても、関東大震災や第二次世界大戦における「群衆」と一人の人間を描き分けることによって、逆説的に日本のありようを立ち上がらせています。

また、最後に広がる焼け野原のような累々たる戦闘機の残骸が広がる草原は、日本の戦後の風景でも心象風景でもある。

だからこそ、ヒロインの「生きて。」という言葉が、胸の奥にまで刺さ流のでしょう。

(余談ですが、もともと「生きて」ではなく、「来て」であったというのが、非常に宮崎駿らしいです。笑)

7. 私たちの精神とは

あのラストで描かれる荒涼たる風景の先に、私たちが生きている日本があります。

先の対戦で失われたものが、いかに途方も無く「かけがえのないもの」だったか、胸を締め付けられます。

かつて、日露戦争時代の日本人の多くが、「子供たちが育ったときに、この国がなくならないように」戦争へ行ったと聞きました。

その後、第二次世界大戦では大きく思想統制もあり、また敗戦による日本の思想的改造もあったためか、いつしか私たちは日本の心を失い続けているかのようです。

それなの我々は未だに日本的なロマンばかりを追い求め、失われた10年も30年を超え、日本という理想と現実の間にある大きな溝は、今も広まるばかりです。

私たちは、どこかで生き方というものを忘れ、日本としての精神を忘れてきたのかもしれません。

だから今こそ、日本としての精神を取り戻すべきなのでしょう。

現代、個々人が個々人として生きる責任を持ち、自らを手本として身を修め、近しい人を助けて行かなければならない。

そう痛感します。

そして、次回作、宮崎駿監督が10年の歳月を経て、改めて問うのは文字通り『君たちはどう生きるか』。

まさか!と思いました。

あの監督がここまでストレートに映画表現をするなんて、ありえません。

きっと、また誰もが見るべき作品となることでしょう。

それでは、『風立ちぬ』のキャッチコピーにて、締めたいと思います。

「生きねば。」

ありがとうございました。

(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?