【読書コラム】見た目の評価はめちゃくちゃ変わる - 『肥満男子の身体表象: アウグスティヌスからベーブ・ルースまで』サンダー・L. ギルマン(著), 小川公代(訳)

小学生に本の楽しさを教える活動をしている。以前、映画『君たちはどう生きるか』についての記事で書いたクラスだ。

週に一回あるのだけれど、みんな、なかなか集中力が持たないようで、わちゃわちゃ私語で盛り上がってしまう。そんな中、先日、ある男の子が女の子の容姿を揶揄った。足が太いという内容だった。

普段、あまり子どもたちの会話に口を挟まないけれど、それはちょっといかがなものかと思ったので、人を傷つけるのはダメだよと注意した。すると、男の子は生意気にも、

「足が太いと言っただけです。それで傷つくと思うなんて、先生の方が酷いんじゃないですか」

と、反論してきた。正直、ムカッときたけれど、一応、理屈は通っている。怒るのは違うだろう。

「なるほど。なるほど。たしかにそうだね。ただ、わたしはわたしの人生経験に基づいて、君の言葉とその言い方は攻撃的なものだと判断したの。誤解だったら申し訳ないけれど、そう解釈され得るものだってことは理解してほしいな。だいたい、どういう見た目をよしとするかなんて、時と場合によって簡単に変わるものなんだからね」

面倒くさいと自覚しつつも、実際の心境を説明してみた。さあ、どう返してなるかと身構えていたら、意外にも男の子は興味津々な様子で、

「どういう見た目をよしとするかが簡単に変わるって本当ですか?」

と、聞いてきた。

「本当だよ。目の形だったり、髪型だったり、鼻の高さだったり、時代や住む地域によってなにをよしとするかは全然違うんだから。そして、それはまわりの人たちが誰を美人と呼んでいるかによって決まることが多いんだよ。君は自分の感覚で誰かを美人と感じることある?」

「自分じゃよくわからない。みんなが美人って言っているから、美人なんだなぁと思うけど」

「でしょ。つまり、美人は作られるものなんだよ。そして、作られた美人と異なっていると美人じゃないってことになり、バカにしていいと勘違いしてしまうんだね」

この辺でまわりにいた他の子たちもあれこれ質問をしてきた。

「でも、痩せている方がいいっていうのは変わらないですよね?」

「いまの日本だとご飯が食べられることが当たり前だから、そう感じてしまうよね。でも、そうじゃなかった頃はしっかりご飯を食べて、体格がいいということが魅力になったかもしれないよね」

「ムキムキの方がカッコいいっていうのも?」

「それはアメリカでシルベスタ・スタローンとアーノルド・シュワルツェネッガーがスターになったからだよ。知ってる?」

もちろん、みんな首を横に振っていたので、スマホでささっと写真を見せてあげた。盛り上がった肉体に「すげー」の声があがった。

「当時、世界中がその反応をしたんだよ。なにせ、それまでのマッチョは腹筋も割れていなければ、腕だってぷくぷくだったからね。けど、この二人とも後にステロイドを使用していたことを明かしている。つまり、作られた筋肉だったんだよ」

そこから、整形の話だったり、ファッション界の流行がどう決まるかの話だったり、現代のルッキズム批判の歴史だったり、子どもたちがわあわあ聞いてくることに答え続けた。

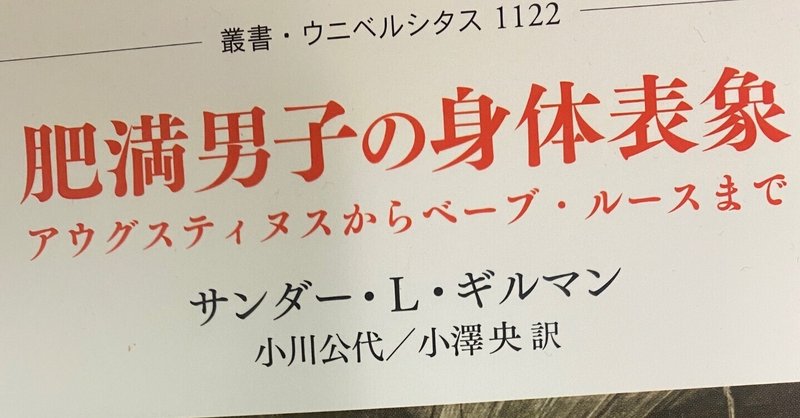

その中でわたしが参考にした本がある。サンダー・L・ギルマンの『肥満男子の身体表象: アウグスティヌスからベーブ・ルースまで』だ。

西洋の歴史において、肥満男子がどのように定義されてきたか、タイトルにある通り、アウグスティヌスの頃からベーブ・ルースに至るまで比較分析していくカルチュラル・スタディーズで、これがけっこう面白い。

一般的に肥満に関して語られるとき、女性の問題になりがちだが、実は男性も肥満を巡って大いに悩まされてきたのだと著者は語る。特にそれは「男らしいとされる体型」と「病的とされる体型」の境界が曖昧なことに起因していたらしい。

ヒポクラテス以降の分類学的な医学には必ず症状としての、あるいは疾患原因としての「病的肥満」が含まれてきたのは単なる偶然ではない。それぞれの体系では、許容される範囲のふくよかさと、過剰な肥満とは区別されている。その境界線は西洋史の発展段階ごとに引かれてきたが、その輪郭、境界線、それを隔てた両側の領域に付与される意味もその時代ごとに異なっていた。<省略>ある時点で心地よいふくよかさは病的な肥満に変わり、ふくよかさの新しい身体基準が生み出される。そして、その格差は維持される。

肥満は本人の責任によるものと長いこと考えられてきた。食べる量をコントロールできない未熟さが原因である、と。そのため、誰かを肥満認定したら、差別をしても正当化がなされてきた。

かつて、アメリカでは太っていると出世ができないと言われていた。自分の体型を管理できないやつに部下を管理する能力があるはずないという理屈だった。根拠はどこにもないけれど、広く受け入れられてきたあたりに肥満男子の憂鬱があった。

しかし、遺伝子研究などが進んで、肥満は本人の問題ではないことが明らかになるにつれ、差別は正当化できなくなってきている。また、ファストフードなど安い食事ほどハイカロリーな傾向にあるため、それは貧困問題にもなりつつある。

上記のような認識の変化によって、肥満を取り巻く環境は大きく変わってきた。本書は様々なメディアの肥満男子を検討することでそのことを明らかにした。

私たちはいかにして概念的戦略である肥満が「兵士」(フォルスタッフ)、「使用人」(太っちょジョー)、「探偵」(タビー・シャオマン)、「アスリート」(ベーブ・ルース)という行為遂行的な役割における男の身体について、私たちに語ることを可能にするかを確認してた。これらのケース・スタディから明らかなのは、いかにして評価基準が変化するかということだ。すなわち、古代ギリシャの体液から、肉体や精神を形成すると現代人が想像する肥満遺伝子のような諸要因まで、肥満男子の見方にかなりの発展があったことは明白である。これらの見方は、非常に異なる用途で使用される認識可能なパターンを喚起している。

わたしたちは太っているという状態が存在するかのような思っているけれど、実のところ、誰かを肥満とカテゴライズすることを通してしか、肥満を認識することはできない。してみれば、それは誰かを客観的に評価する言葉ではなくて、評価する側が主観的にレッテルを貼れるということを意味する。

もちろん、これは肥満に限った話ではない。ブスだったり、ブサイクだったり、短足だったり、チビだったり、あらゆる容姿いじりに共通している原則である。また、美人だったり、イケメンだったり、いわゆる褒めワードも同様の恣意性を含んでいる。なぜなら、なにかを優れていると規定するとき、自動的にそうじゃないものが劣っていることになってしまうから。

従って、どんな見た目でも褒めようと思えば褒められるし、貶そうと思えば貶せてしまう。なんて都合がいいのだろう。言ったもん勝ちにもほどがある。

そんな内容を踏まえて、わたしは子どもたちに、

「見た目の悪口は君たちが想像している以上に相手を傷つける可能性があるからね。気をつけなくてはいけないよ」

と、伝えた。みんな、ふーんっと頷いていた。

どこまで理解してくれたかはわからない。ただ、それでかまわなかった。世の中にはそういう考え方もあるみたいだと感じてくれれば。

なにも悪口を禁止したいわけではない。誰だって、生きていれば、悪口なしにはやってられないこともある。そのとき、わたしに禁止されたからとストレス発散に躊躇されるのは本意じゃない。

あくまで、本人の意志に基づいて、言われた側の気持ちに思いを寄せた上で悪口を言わない選択を子どもたちにはしてほしい。無自覚に誰かを傷つけるなんて、あまりに悲し過ぎるもの。

とりあえず、その日はみんな仲良く本を読み、キャッキャ言いながら帰っていったので、めでたしめでたし、なんとかなかった。

来週はどんな授業をしようかな。

マシュマロやっています。

メッセージを大募集!

質問、感想、お悩み、

最近あった幸せなこと、

社会に対する憤り、エトセトラ。

ぜひぜひ気楽にお寄せください!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?