ジャズ記念日: 7月13日、1986年@ミュンヘン

July 13, 1986 “My Funny Valentine”

by Keith Jarrett, Gary Peacock & Jack Denote

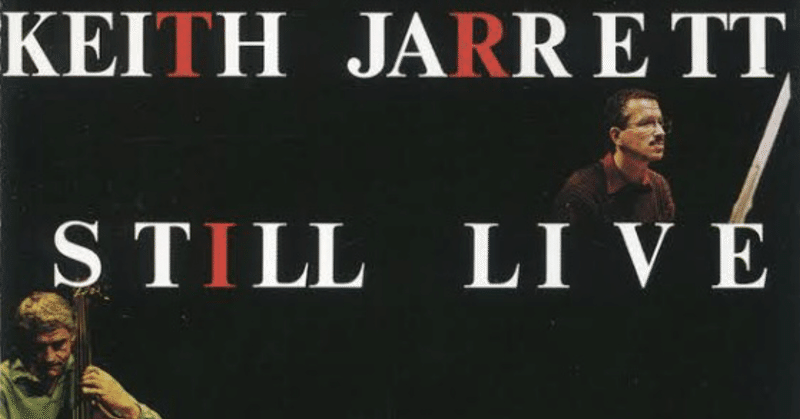

at Philharmonic Hall, Munich for ECM (Still Live)

キースジャレットのスタンダーズが長年に亘って在籍した欧州レーベルECMの本拠地、ミュンヘンでのライブ録音。

このスタンダード曲は、シナトラやチェットベイカーの歌、マイルスのスタジオ及びライブ版、ビルエバンスとジムホールのデュオ等、名演が多いので、どの演奏を選ぶのか悩んだが、キースジャレットの美学が凝縮されたイントロが感動的な本演奏を取り上げる。

冒頭のキースのソロによる導入の旋律のドラマチックなこと、言葉を失うくらい。微かなハミングと共に紡ぎ出される天から降ってくるようなメロディー。音の後から音が追い重なるような形で展開していき、1:47秒過ぎから教会音楽のパイプオルガン的に心の琴線に触れて来る。それも、まるで天に続く階段を一歩一歩踏み出して昇天していくような旋律を奏でて、一旦クライマックスを迎えた後、計算し尽くされたかのように本曲の主旋律をなぞってからトリオ演奏に入る。この冒頭の二分だけで痺れて胸が熱くなる。数多あるキースのライブ音源の冒頭の演奏の中でも一二を争うレベル。没頭・集中するキースが神がかったように繰り出す旋律は、何処か宗教音楽的なクラシックの崇高さと荘厳さを感じさせる。

陳腐化されてもおかしく無いほどの有名曲を、こんなドラマチックな形で演奏されるのだから、伴奏するベースとドラムも追随するのは容易では無いはず。とはいえ、熟練の名手達だからキースが冒頭で基礎を作った流れに相乗りしてくる。

ベースのゲイリーピーコックは、出だしから構成を考えていたかのように、「ポーン、ポーン、ポーン」と心憎いハーモニクスを鳴らして冒頭の勢いを加速させる。これはピーコックという名手といえども、なかなかアドリブで出来る芸当ではないから、恐らく各地で同曲の演奏を様々なバージョンで繰り広げている内に冒頭で楽曲を把握し、決めフレーズとして蓄えていたものではないだろうか。

会場は大ホールで、4月21日の紹介曲同様の空気感がピアノとドラムの膨よかな鳴りや観客との距離感から伝わって来て、6月4日紹介曲の小会場での同トリオと聴き比べるとジャックデジョネットによるドラム、特にシンバル類の鳴りや残響等の差においてオーディオ的には色々な発見がある。

会場はご覧の通り、クラシック音楽用にオーケストラ音響が整った会場で、クラシックにも造詣が深く、アルバムも複数枚リリースしているキースは、芸術に特に造影が深いミュンヘンという土地柄や、この会場の環境に触発されてクラシカルなスタイルの演奏を冒頭で披露しているのでは無いだろうか。本人は、至って無意識なのかもしれないが。

演奏の味わい方としては、自然と耳に入ってくるピアノとドラムではなく、その間のバランスという重要な役割を担うベースの旋律とリズムを意識して追うとジャズの即興演奏の醍醐味が味わえる。

曲は、多作家の名コンビ、ロジャースとハートがミュージカル向けに手がけたスタンダード曲の一つ。ミュージカルでは女性が恋する男性バレンタインに対して歌うものだが、ジャズスタンダード曲としては男性が演奏する事が多いのは何故だろう。

キリスト教の殉教者、「バレンタイン」から名付けられたと思しき名前と、同じ聖職者に由来するバレンタインデーを掛けて「あなたが居れば、毎日がバレンタインデー」という歌詞が付いている。因みにこれが、女性の名前だとすると、”Valentina”となる。

このバレンタインデーは、愛と友情を象徴するキリスト教の宗教記念日に端を発して日本のみならず世界中に普及しているそうで、本曲が作曲されたアメリカでは日本とは逆に男性が女性に愛情の一つの表現としてプレゼントを渡す日、として商業的にも利用されているとの由。そのアメリカでは、2017年に一人当たり136ドルもの経済効果との統計があって、さすがにこの規模まで来ると、あまりにも商業的になり過ぎたために敬遠されつつあるそう。更に調べてみたら、お隣の韓国と台湾は、日本と同様に女性から男性へ、中国とベトナムは男性から女性へ、と各地で慣わしが異なるとのこと。前者は日本の影響が、後者は社会主義という共通項があるのかもしれない。

さて、演奏に話を戻して、このトリオの本作前後のスケジュールを調べてみたところ、この年の7月に24日間で欧州14都市で演奏をしており、この演奏はちょうどその折り返し地点に当たる。このツアー日程の謎は、同時期に開催されているモントルージャスフェスティバルに参加していないことか。

1 - Verona (Italy)

3 - Lugano (Switzerland)

6 - Hollabrunn (Austria)

8 - Milano (Italy)

9 - Cannes (France)

11 - Vienne (France)

13 - Munich (Germany)

16 - Istanbul (Turkey)

18 - Vitoria-Gasteiz (Spain)

19 - London (UK)

21 - Molde (Norway)

22 - Copenhaguen (Denmark)

24 - Montpellier (France)

26 - Antibes (France)

因みに本演奏の翌日にキースはクラビコードで二枚組の完全即興ソロアルバムを僅か四時間で収録している。こちらを聞くとキースの当時の心の風景が伝わるかもしれない。MPSレコードの本拠地と同じ州に属するシュトゥットガルトでの録音。以下は、キースのECM二枚組ベスト作品集の冒頭曲として採用されたもの。

このトリオが如何にインプロバイズしているのかを知るには、本作の約二週間後、ツアーの最終公演となる7月26日、フランスの南部地中海沿い、コートダジュールに面したアンティーブでの演奏の映像と比較すると良く分かる。屋外ということもあって会場の反響も少なく、熱気があって汗をかくような環境、ツアー最終日のフィナーレという要素も演奏に影響を及ぼしているのは間違いない。

アルバムデザインは、ECMでお約束のバーバラヴォユルシュによるもの。録音エンジニアは、定番のコングハウクではなくて、Martin Wielandという方。調べてみたら、最も売れたジャズピアノソロアルバムというキースの大定番「ケルンコンサート」の録音も手掛けた実力者だった。本作の録音クオリティの高さになるほど、合点が行く。

さて、同トリオによるニューヨークの大ホールでのライブ演奏で、ヴォユルシュとコングハウクの組み合わせは、こちらからどうぞ。本作品とはECMの繊細かつ明解な音質に加えて、空間の広さ、という共通項が感じ取れます。

一方、このトリオによる、上記と同じニューヨークながら小規模会場での濃密なライブ演奏はこちらからどうぞ。

最後に、MPSレコードに興味を持たれた方はこちらをどうぞ。解像度が高く原音に忠実なドイツレーベルの傾向が読み取れるかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?