脳卒中者の足部機能と足趾変形

足底腱膜の話しに行く前に、足部の内在筋を整理します。

足部内在筋

・足背側の筋群:短趾伸筋、背側骨間筋

・足底側の筋群:短趾屈筋、短母趾屈筋、母趾外転筋、小趾外転筋、母趾対立筋、小趾対立筋、虫様筋、足底方形筋、底側骨間筋

上記で構成されています。

この中で歩行時に特に重要な筋群は足底筋群であり、内側縦アーチの形成や足趾の転がり運動の制御系に関与すると言われています。

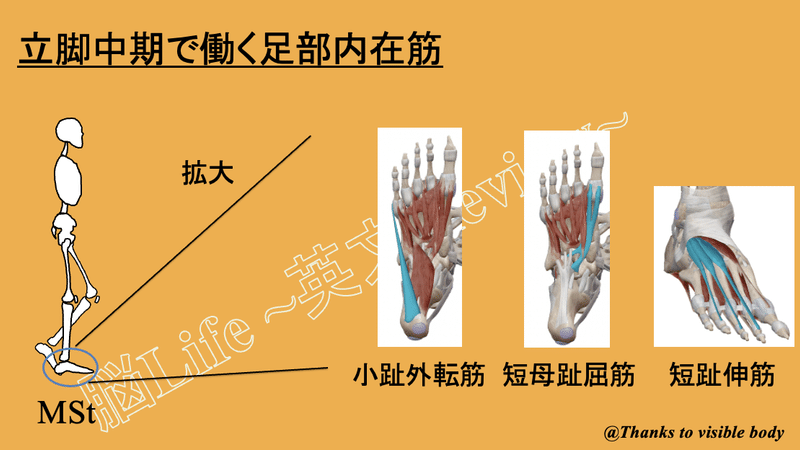

それぞれの筋を歩行周期でまとめると下記の通りです↓

MStの前半:小趾外転筋や短母指屈筋、短趾伸筋が活動

TSt:母趾外転筋、短趾屈筋、骨間筋の補助的収縮

足部内在筋は身体重心を支える骨の安定化に寄与すると考えられていますが、中でも最も重要なことは、足趾の伸展が内在筋の遠心性収縮により制御されることであるとされています(1)。

この辺は足底腱膜との兼ね合いも含めてまとめていきます。

では、

足底腱膜とは?

踵骨から指節骨まで伸びていて、筋繊維が指の内在屈筋と同化している平らな組織

と定義されています。

足底腱膜は足底内在筋と同様に受動的に内外側縦アーチとMTP関節を支持する作用を有しています。

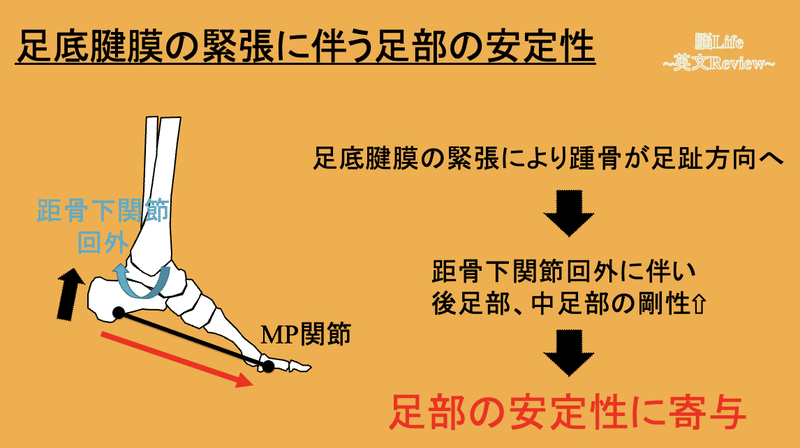

歩行時の踵離れでは、MP関節で足趾が伸展すると、ウインチの原理によって足底腱膜が緊張します↓。

足趾が受動的または能動的、あるいは荷重支持の有無に関わらず、伸展の大きさに相当した足底腱膜の緊張が生じます。

このメカニズムにより、踵骨を足趾の方向へ引っ張り、距骨下関節の回外に付随しながら後足部と中足部の安定化に寄与されます!

また、緊張された足底腱膜は受動的に屈曲作用を及ぼす力によってMP関節で足趾の過度な伸展を防ぐ作用も持っています。

更に、踵離れの際に支持面で荷重が確実に行えるように、指を床に押し付ける能動的な筋活動をサポートも行っています。

少し前の研究になりますが、Norkinらの床反力計を用いた研究(Nortin1982)で最大に進展しているときの足趾の屈曲方向の力は、本来の足趾が随意的に発揮できる力の2倍程度であったと方向されています。

特に、他の4趾よりも母趾のMTP関節で足底腱膜のメカニズムが有効であったと考えられています(Nortin 1992)。

一方で脳卒中者の足部の特徴として、搥趾(ついし)と一般的に言われていますが、それらをより細分化するとHelfetらの報告で下記の3つに分類されます。

1つ目は、

ここから先は

脳Life 〜PTのための英文Review〜

若手セラピスト向け(初学者)に脳卒中や脊髄損傷などの中枢神経領域に関する英文、書籍から臨床的私見を加えてまとめたマガジンです。 内容は個人…

noteをご覧頂きありがとうございます!皆様方にご支援頂きながらnoteを活用出来ていることを嬉しく思います。僕のnoteが少しでも皆様のお役に立てると幸いです。noteによる売り上げは、より有意義な情報発信に繋がるように活用させて頂きます😊