[小説] リーラシエ 〜奇跡〜

深い眠りから徐々に浮いてきて、雨粒が地面に叩きつけられる音が耳に飛び込んできて、目が覚めた。身体を起こし窓から外を見ると、細い水の線が忙しなく落ちてきていた。

「雨か。」

リーラシエは溜息をつくことも目尻を下げることもせずベッドから足を抜き出した。ベッドからほのかに草の匂いがする。

虚な目でベッドに腰掛けたまま雨音を聞くようにぼーっとする。少しするとリーラシエは表情筋を微動だにせず小さく頷き、ベッドから腰を浮かせた。

数歩足を動かすと木の丸テーブルの前で立ち止まった。天板に手を触れ、縁をなぞるように手を動かす。やがて頬を天板に触れさせ、深く息を吸い込んだ。

「おはよう。」

わずかに顔を緩め乾いた声で呟いた。リーラシエは木の丸テーブルを後にし、木戸に向かった。鍵のかかっていない木戸を開け放つと存分に湿った風が吹き込んできた。

「おはよう。」

前髪に水滴がつくのも構わず、愛おしそうに降り続く雨を見つめていた。

木戸から一歩足を踏み出すと、水分を滲ませた草の感触が素足を通して伝わってくる。飛び跳ねた水滴が服の裾を濡らして重みが増してもリーラシエの足取りはむしろ軽くなり夢中で駆け出した。踏まれた草が音を奏で飛び散った水が踊り出す。

「はぁ。」

ひとしきり走り終わると飛び込むように草の上に仰向けに寝転んだ。自分の頭上を放射点にして降ってくる雨は流星雨のようにきらきらしていた。

「ミャオーン。」

声のした方に目をやると、猫がいた。雨の日はいつもあの木の下にいる。リーラシエは雨にじっとり濡れた上体を起こし猫のいる木の方に歩いていった。

「おはよう。」

「ミャン。」

猫は上目遣いにリーラシエを見ていた。リーラシエは慣れた手つきで猫を持ち上げる。猫は逆らわず抗わずおとなしく抱かれている。猫を抱えたままリーラシエは身体で木戸を押し開け、部屋の中に入った。

猫を床に下ろすと、猫は一直線に暖炉の前に向かった。前足を揃えお行儀よく座っている。まだ暖炉をつけるには早い時期だが、リーラシエは心得ているというふうに暖炉を整えて火をつけた。

「ミャオン。」

猫は満足そうに目を細め、爆ぜる火に毛をなびかせていた。リーラシエは猫に背を向け、奥の部屋に向かった。奥まった小さな部屋に大きな樽が鎮座している。リーラシエはさっさと服を脱ぎ、湯気を出している樽に潜り込んだ。

「はぁ。」

頭までお湯に浸かってから勢いよく顔を出した。雨に濡れて冷えていた身体が一気に温まる。

「ふぅ。」

リーラシエは口ぎりぎりまでお湯に浸かり、息を漏らした。何の装飾もない小さなお風呂場たが、お湯と木の温もりが全身を満たしてくれる。

しばらくしてリーラシエはお湯から這い出た。身体はほんのり赤く染まっている。

適当な服を着てリビングに戻ると猫がキッチンの前で正座していた。ご飯をねだっている。分かりやすい。リーラシエは手際良く食材を切っていく。そのどれもがまだ土の匂いを湛えていて大地の恵を感じさせる。

「ミャオン。」

猫の前にご飯を乗せた皿を置くと、猫は嬉々として食べ始めた。

リーラシエは自分の分をテーブルに置き、夢中で食べる猫を横目に手を合わせた。木製のスプーンで一口分を掬い口に入れる。数種の野菜の旨みが凝縮したスープは口いっぱいに広がり、喉を落ちていく。

決して豪華ではないが、自然の恵が詰まったこのスープはリーラシエにとって何にも代え難いご馳走だ。

食事を終え片付けを済ませても雨はまだ降っていた。雨音が家の中に響く。リーラシエは窓の外をじっと見た。その目は何かを見通すような神秘さを帯びていて、雨の先を映しているようだった。

「行くよ。」

リーラシエは呟き木戸をすり抜けた。猫もそれに続いて外に出た。雨はまだ降っているが、リーラシエは構わず歩き続けた。猫はついては来るものの雨に濡れるのが好きではないらしく時折木の影に隠れながらリーラシエの後を追った。

しばらくすると水の流れる音が聞こえてきた。その音はだんだん大きくなり、やがて一本の川が姿を現した。

「ミャオン。」

猫は川を見つけた途端小走りになった。リーラシエは歩くペースを速めず猫を目で追うだけだった。

「ふぅ。」

リーラシエは目的の場所に辿り着くとどさっと腰を下ろした。猫もその隣に来て丸くなった。

2人がいる場所に雨は降っていない。ここは木が覆うように生えていて木の葉が雨を遮ってくれる。少し薄暗く周りと隔絶された秘密基地のようだ。リーラシエも猫もここがお気に入りだ。

リーラシエは何をするでもなく水の流れる音を聞きながらただ時を過ごしていた。猫は目の前を流れる川を眺めながら飛んできた蝶々を追いかけたり居眠りをしたりして自由気ままに過ごしていた。

「は。」

リーラシエが気がつくと川面が反射して橙色に光っていた。どうやらいつの間にか寝入ってしまったようだ。辺りを見回しても猫の姿はない。寝ている間にどこかに行ったのかもしれない。猫はいつも忽然と消え、ふいにまた姿を現す。

「もう夕暮れか。」

「ミャオン。」

猫の声がして驚いて声がした方向に目をやった。見ると猫がキラキラした目を湛えてリーラシエを見上げていた。猫が尻尾を振って歩き出す。それに導かれるようにしてリーラシエは秘密基地を出た。

「わぁ。」

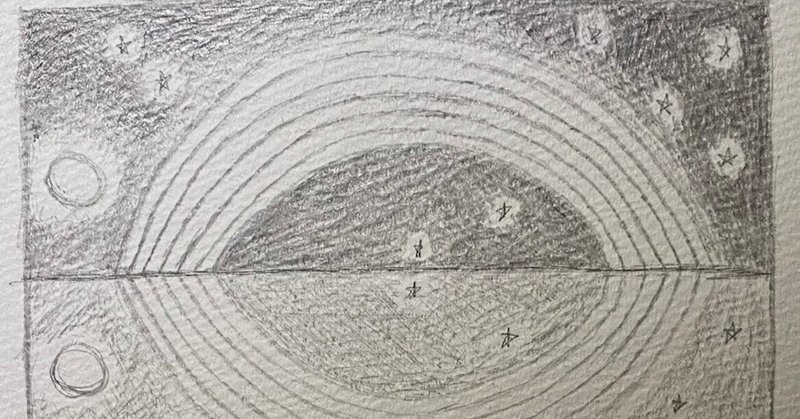

リーラシエは思わず嘆息した。青とオレンジのキャンバスを背景にして色鮮やかな七色の橋が視界いっぱいに広がっていた。猫はリーラシエの隣で飛び跳ねて喜んでいる。リーラシエは七色の橋から目を逸らせずじっと佇んでいる。

「虹が二つ。」

リーラシエは目を見張った。大きく明瞭な虹の少し上に儚くも美しい七色の橋が慎ましく架かっている。奇跡のようなダブルレインボー。高い建物がなく空が綺麗なここではそれなりに目にすることができる。

しかし、何度見ても心を揺さぶられる。大きさも輝きも色の鮮やかさも一度だって同じことはない。同じ虹だけれど、一つも同じではない。ひとつひとつが奇跡。それは日々と同じかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?