Return to Sender vol.17 | Selänne

エディターのミズモトアキラさんとMustakivi・黒川による連載Return to Sender。今回のテーマは、石本藤雄さんがマリメッコ社で手がけたデザイン「Selänne(セランニ)/水上から見た遠景」です。愛媛県美術館のコレクション展I(2021.4.20〜7.11)でも原画とともに展示されており、見比べながらその世界に浸った方もいるのではないでしょうか。作品を元に生まれたミズモトさんのエッセイと黒川による解説をお楽しみください。

石本さんがフィンランドから愛媛に拠点を移して約1年。瀬戸内の穏やかな海も、いつの日か石本さんの創作に反映されることがあるかもしれません。

Selänne

Text by Akira Mizumoto

ミズモトアキラ、というカタカナ表記で仕事をするようになってから、20年以上経つ。本名は《水本聡》と書く。しかし今、ぼくの近しい友人のほとんどが、付き合いはじめてから20年未満だし、正式なフルネームで名前を覚えていてくれている人はけっこう少ないかもしれない。

そもそも屋号をカタカナ表記にしたのは、雑誌に名前が掲載されるとき、《水本》を《水元》としょっちゅう誤記されたからだ。ついでに言うと、下の聡も《サトシ》や《サトル》と呼ばれることが多く、どちらかならまだしも……というのが成り行きだった。

パソコンの日本語変換にまともな学習機能が備わってなかった頃、《ミズモト》と入力すると、水本より先に、水元が候補として表示された。実際は水元姓が全国で約4千人なのに対し、水本姓は約1万6千人。比率では圧倒しているのに、水元のほうがポピュラーなのは、葛飾区にある水元公園の影響かな、と思っている。

まあ、水本であれ、水元であれ、自分の苗字が水辺に由来することに変わりなく、水のたもと───つまり、ぼくの祖先は水のそばで暮らすことになんらかの由縁やこだわりがあった人に違いない。

父方のルーツは島根県の松江だと父から聞いた。ただ、近しい親戚も島根にはおらず、里帰りは祖父母の住んでいた今治市どまりで、最初に松江に行ったのは30歳のときだった。

松江には大橋川という一級河川が、中心市街地を東西に横切るように流れている。街の西側にある宍道湖と東側にある中海(なかうみ)を繋ぐ川で、宍道湖も中海もその先は日本海に直結しているから、流れているのは海水と淡水の混じり合った汽水である。

はじめてこの川べりに立って風景を眺めたときは目を疑った。ごらんのように、普通なら設置されてしかるべき壁やガードレール、フェンスのたぐいがまったく無かったからだ。道路と水面もけっこうスレスレで、ぼんやり歩いていたら、そのままドボンと落ちかねない。しかも、これが一箇所だけでなく、どこを見回しても同じ状態だったのである。

生まれも育ちも松江の友人に指摘すると「言われてみれば、たしかにそうかもしれないですね」と平然としていたから、二度驚いた。

よっぽどの雨量でも溢れたりしないのだろうか、と気になって調べたら、死者が出るような水害もけっこうな頻度で発生している。たとえば、1972年の水害では中心街の全エリアが冠水して、1週間も水が引かなかった。2006年にも約1,500戸が浸水する大規模な水害に見舞われている。

東日本大震災以降、東北の沿岸部には巨大な防潮堤が何百キロにもわたって建設され、美しいリアス式海岸の景観を一変させた。まるで牢屋のなかで暮らしてるみたいだ、と語る住人の声をニュースで聞いたことがある。津波と台風やゲリラ豪雨で水位が上がるのは、まったく違うタイプの現象だけど、水に対する島根の人たちの距離感の近さ、そのあっけらかんとした無防備さというものは、《水本》という苗字が含んでいる風景やイメージと直結している、と強く思った。

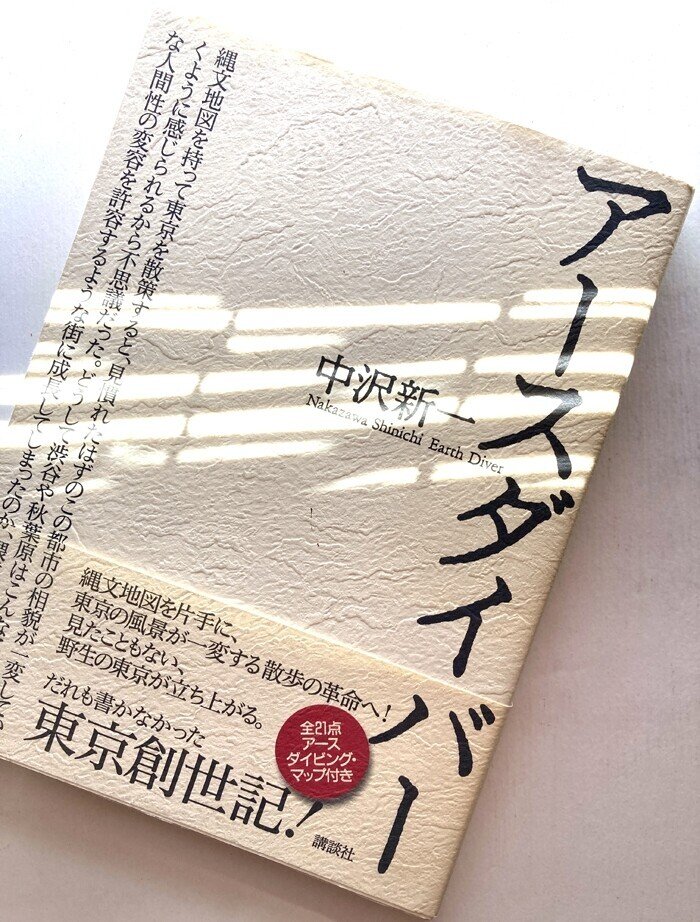

日本人と水との関わりについて考えるとき、ついつい読み返してしまうのが、文化人類学者の中沢新一が書いた『アースダイバー』(2005年)だ。

『週刊現代』連載時から話題となり、単行本にまとめられるとベストセラーになった。現在は大阪編を含めた全4冊のシリーズが出ている。地学の専門家からは記述に不正確な点が多い、といった苦言も聞くけれど、この本がぼくに与えてくれるインスピレーションは、科学的正確性とは別ものだと思っているので、変わらず愛読している。

東京の街を一度でも歩いたことがある人なら、東京には坂や段差、崖、階段が数多ある、起伏に富んだ街だということをごぞんじだろう。ニューヨーク、ロンドン、パリなど、世界の名だたる大都市と比べても、これほどアップダウンが激しい大都市は他にないと思う。

こうした東京の起伏がどうして生まれたのか、『アースダイバー』を参考にしながら解説してみると───地球が縄文時代に温暖化して、氷河が溶け、海面が4〜6メートルほど上昇したとき、当然のことながら低い土地から海水で満たされた。これを《縄文海進》という。

ヒトや動物たちは水に浸からなかった《洪積層》という固い土の上で暮らしはじめ、集落があった場所に貝塚や墓や土器や石器といった生活をしのばせる痕跡が残った。やがて水が引くと、海や河川が運んできた土砂によって、湿り気を帯びた土地が現れた。それらを《沖積層》と呼ぶ。

稲作が始まると狩猟採集生活から米などの作物を平坦な場所に植えて、定住するようになった。土地が足りなくなると、湿地帯や海岸を埋め立てたり、川の流れを変えた。やがてそれが近代的な都市づくりの基盤になっていく。

東京の───いや、日本を代表する二大繁華街……新宿や渋谷も”水”と切っても切り離せない街だ。

新宿にはかつて十二社池(じゅうにそういけ)という人工池があった。もともとこの場所から水が大量に湧き出ていて、農業用に堰き止めたことが池のはじまりになった。その後、さまざまな土地改良が加えられて、江戸随一の景勝地として人気を博すようになる。やがて料亭なども池の畔に立ち並んで、花街として成長した。それが今ある新宿の発展に繋がっていく。

また、明治時代にはここに近代的な水道施設「淀橋浄水場」が作られた。東京市民の飲み水がここから供給されたが、工事のときに出た残土が、湿地帯だった大久保周辺の埋め立てに活用されることで、やがて世界有数の歓楽街=歌舞伎町が出現する。また、1965年に淀橋浄水場が操業を停止したあと、残された広大な土地に、都庁やホテルといったさまざまな高層ビルが建設されて、新宿新都心が生まれた。

いっぽう渋谷は文字通り巨大な「谷」の街だった。渋谷駅前にあるスクランブル交差点が谷底にあたり、宮益坂や道玄坂から流れ込んでくる雨水、あるいは川が運んできた水などが溜まって、古代には池になっていた。

ほとんどの部分が暗渠を通っているので、ぼくたちの目にはほとんど触れないが、渋谷川はスクランブル交差点のすぐそばを今でも流れている。水源は新宿御苑のなかにある玉藻池。そこから湧き出た水が国立競技場の横を抜け、裏原宿をとおって表参道を渡る。そして明治通りのいっぽん裏の通り《キャットストリート》を南進して、渋谷駅の下をくぐり、最近出来た商業施設「渋谷ストリーム」のあたりでようやく地上に顔をのぞかせる。

表参道側のキャットストリートの入り口に「参道橋」という石碑が立っている。ここに川があるという何よりの証拠だ。かつて明治神宮に詣でた人たちはこの橋を渡って、参道を行き来していた。キャットストリートの正式名称は「旧渋谷川遊歩道路」。つまり、暗渠がそのまま商店エリアとして発展したのがキャットストリートで、ぼくたちは知らず識らずのうち、川の上をそぞろ歩き、水辺=ミズモトに立ち並んでいる洋服屋やレストランに立ち寄っては買い物や食事を楽しむ。時代は大きく変わっていっても、人が水辺に生活の拠り所を求めることにまったく変わりがないし、豊富な水の流れが生み出した地形を活かしながら、東京の大都市は発展していった。

中沢新一は『アースダイバー』で、東京の重要な寺社仏閣、皇居や東京タワーなどのランドマークが《サッ》と呼ばれる水辺に作られてきたことを指摘している。

「サッ」ということばは、生きているものたちの世界が死の世界に触れる、境界の場所である。太平洋に突き出した洪積台地の突端に、都市を形成することにした東京では、たくさんの場所がこの「サッ」にかかわっていた。

海面が高くなった縄文海進期に、のちのち東京が建設されることになる場所は、複雑に入り江が内陸に入り込むフィヨルド状の地形に変形された。そのおかげで、半島や岬がたくさんできた。そこは「水の世界」へ突き出た突端部で、しかも「水の世界」と言えば、古代人の感覚では、死の領域への入りロにほかならなかった。 そのために、そういう場所には、死の領域へのアンテナの働きをする、墓地や聖地が設けられた。古代人はそこから死のリアリティをこちらの世界に取り入れようとしたのである。そしてその感覚は、ずっとのちの時代の人々の思考にも、深い影響を及ぼすことになった。

石本藤雄さんの「Selänne」は水辺からではなく、水上からの遠景、と題されている。しかし、人間が自力で水上に立つことは、忍者でもないかぎり難しい。もしかしたら仕事仲間と夏のバカンスに出かけ、ボート遊びをしたときに見かけた風景かも……などいろいろな可能性を考えてみたが、陸地にいながら水上にいるような感覚になれる場所こそ、岬や半島の先端部───つまり《サッ》である。

フィンランドの海岸線を地図で眺めてみると、驚くほど複雑な形をしている。特にヘルシンキの西にあるトゥルク周辺の海岸線には無数の岬や小さな島々(群島)があり、粉々に割れたガラスの破片のような群島は、大きな箒とちりとりで《サッ》と掃き集めたくなる。

Visitfinland.comに掲載されているこれらの写真を見てもわかるとおり、フィンランドの海岸線は、大橋川や宍道湖のほとりのごとく、陸と水面との距離がものすごく近そうだ。刑事が犯人を追い詰めても、どぼんと海に飛び込んで逃げられてしまうだろう。こんなフィンランド版《サッ》なら、わざわざボートに乗らずとも、岩や岬のうえに立つだけで水上に立っている気になるはずだ。

そして、黄金色の朝日が昇ってくると、闇が空から消えていく───石本さんが描いた「Selänne」のような風景がこんな場所なら見えるだろう。心のなかに淀んでいた黒いもやもやした不安が、希望という名の光とともに晴れていく───そんな心象風景もぼくには見える。

松江であれだけ驚いたんだから、フィンランドのこんな場所に行ったら、もっと心動かされるんだろうな。水辺に由来する《ミズモト》姓を持つ男としては、いつかかならず訪れなくては、と思っている。

長めのあとがき:

Text by Eisaku Kurokawa (Mustakivi)

ミズモトさんとの連載企画・第17弾のテーマとなったのは、石本藤雄さんによって2003年にデザインされ、マリメッコ社からリリースされた《セランニ》(Selänne/水上から見た遠景)だった。確認できているカラーバリエーションは4種。石本さんからは6種程はリリースされていたと伺った。

2003年のコレクションでは《ポウカマ》(Poukama/入り江)というタイトルの同系統のデザインもリリースされている。

Selänneというフィンランド語の直訳は、海嶺や尾根といった山脈状の地形を指すので実は直訳から選ばれた言葉ではない。石本さんがイメージした「水上からの“遠景”」の先には尾根のような景色が広がっていたと捉えると、より一層デザインの”奥行き”を感じ、心を打たれる。石本さんは当時、山のないフィンランドから、遠景の先に遠い故郷の山(障子山)を創造していたのだろう。フィンランドで水平線の先にある”雲”を”山”に見立て、日本を思い出していたとも本人から聞いたことがある。

石本さんからは《セランニ》という言葉の響きも好きだったと伺った。そして、響きを好きになったきっかけは当時アメリカで大活躍していたTeemu Selänne(ティーム・セランニ)というフィンランド出身のアイスホッケー選手からだったという秘話も伺った。今でいう大谷選手みたいな活躍ぶりだったそうだ。

「僕のテキスタイルのタイトルは結構人の名前から付けたものが多いよ。」

とは石本さん。

あと、実はSelkä(セルカ)というフィンランド語がOpen waterつまり海岸から遠く、近くの島や障害物がない海または湖の広がりを指す言葉であり、直訳では「水上からの遠景」という表現に一番近い。セルカがタイトルを連想する起点になったとも伺った。

“水辺”からではなく“水上”から見た遠景。

石本藤雄さんの「Selänne」は水辺からではなく、水上からの遠景、と題されている。しかし、人間が自力で水上に立つことは、忍者でもないかぎり難しい。もしかしたら仕事仲間と夏のバカンスに出かけ、ボート遊びをしたときに見かけた風景かも……などいろいろな可能性を考えてみたが、陸地にいながら水上にいるような感覚になれる場所こそ、岬や半島の先端部───つまり《サッ》である。

以上のミズモトさんから指摘をもらうまでは僕自身、読み過ごしていた。よくよく考えると珍しいシチュエーションだ。この“水上”のイメージについても今回石本さんに確認した。

「舟に乗って湖の先の景色を見る状況であったり、湖を泳いでいる時に見る景色とか、そんなイメージ。別に決まっていないし、海からでもいい。とにかく、周りに何もない水面から開けた景色を眺める、といったイメージでタイトルをつけた」

というのが返答だった。私の経験談としても、フィンランドではサマーハウスから湖にボートを浮かべて楽しむことは一般的なことだと思う。今でも夕日が沈むころの景色が忘れられない。

見るたびに見え方や感じ方が異なる”生きたテキスタイル・デザイン”を生み出す根底には、自然との向き合い方、偶然や誤解までも受け入れ、大切にして活かす力が大事なのだと、石本さんの話を伺うたびに感じている。

最近見かけた、石本さんの旧知の仲であり、共にフィンランド・デザインの発展を果たしてきた盟友でもある Oiva Toikka(オイヴァ・トイッカ)氏のコメントも印象的だった。

I trust in accidents and misunderstandings.(アクシデントや誤解は、時として良い結果をもたらす)– Oiva Toikka

重要なのは”trust”というワードだと思う。アクシデントや誤解も良いね…程度のスタンスではなく”信じる”ということだ。解釈を加えると、それらを信じられるようになるまで実力を磨け、結果を出せ、ということでもある。そういった努力の果てに、アクシデントや誤解も実力の内となり、“心に正直に動けるようになる“ということなのだと解釈したい。

2013年に初めてお邪魔させてもらったオイバさん宅での一コマ。テーブルには石本さんがデザインされたテキスタイル(UOMA/1986)が掛けられていた。

最後に《セランニ》(Selänne/水上から見た遠景)を解説する上で外せない過去の素晴らしいインスタレーションについてもご紹介しておきたい。

福岡・太宰府天満宮宝物殿で2012年12月1日から2013年3月10日まで開催された展覧会『フィンランドテキスタイルアート 季節が織りなす光と影』にて、自然との関わりを色濃く感じることができるテキスタイルが数多く展示された。御祭神・菅原道真公が「学問の神様」「文芸・芸能・芸術の神様」として崇められ、古来よりアートと深い関係にある福岡・太宰府天満宮で、様々なマリメッコのテキスタイルデザインが伝統建築物と調和し、フィンランドと日本の感性、また自然とデザインの密接な関係性を感じさせてくれる素晴らしい展覧会だったと思う。

その中でも、文書館の裏庭の廊下に沿って一直線に大きく並べられた《セランニ》は、展覧会の中でも特に印象的な“景色”であり、見る人の心に響き、神秘的な“遠景”を思い起こさせたのではないだろうか。

こういった展示をいつか石本さんの故郷の風景と共に感じられるかたちで実現したい。

石本さんの手掛けたテキスタイル、陶の作品、プロダクトを、将来の好循環に繋げていきたい想いでMustakiviを運営している。そこは何度聞かれても、何度自問自答しても、正直な気持ちだし、一連の活動は微力ながら未来を明るくすると信じている。一部の人には、心から喜んでもらえる活動になるとも信じている。

石本さんを応援してきた数多くの方々、様々な個展や企画などの取り組みを行ってきた方々の活動の延長にMustakiviはあるので、これからも自分たちができることを真面目に考え「石本藤雄を伝えるひとり」として責任ある行動をしていきたい。

そういった想いで、これからも理想の“遠景”にむけて、舟に乗ってくれているスタッフたちや関係者の人たちと共に日々オールを漕いでいくだけだ。起業はアート、経営はサイエンス。ヴィジョンとマネタイズは両輪 等といった警笛も承知だ。しかし、Mustakiviを運営すればするほど、予測できない企画や出来事、縁のおもしろさたるや...と感じている心境で、事業の”醍醐味”とさえ感じてしまっている。

今のレベルで全く偉そうなことは言えないけど、サイエンス(予想できる範疇のこと)だけではつまらない時代、もったいない時代、厳しい時代と深く感じていることについては、Mustakiviを運営することで少しは当事者として話せるようになってきた。

結局「経営はケースバイケース すべて特殊解」、経営者が如何にして志を保つかで粗決まるというシンプルな言葉から得られる意味は深遠だ。何度か舟が沈みそうになっても漕ぎ続けた...泳いだ...みたいな経験も無いと、過去に無かったモノやコトは生み出せないし、人の心を動かすことも出来ないのではとも思う。

《セランニ》の様々な配色のように、これから冬の大海原もあれば、新緑がうつる春の湖や夕日が沈む夏の湖もあると思うけど、志だけは変えず、偶然を受け入れながら、人を愉しませながら、舟を漕ぎ続けていきたい。スタッフ達には「泥船」に乗ったつもりでついてきてほしいし、目的地に揃って到着したいと心から願っている。

以上、《セランニ》(Selänne/水上から見た遠景)のご紹介でした。

来月のRTSもお楽しみに。最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?