2021年4月の記事一覧

砕け散った彼女について

砕け散った彼女はとても美しかった。粉々に砕け散り、辺り一面に巻き散らかされた彼女は、昼間には太陽の光を反射してキラキラと光り、夜には昼間のうちにその光を内にため込んでいるのだろうか、それ自身が光を発した。それはまるで、夜空が大地に降りて来て、星々を瞬かせているかのような光景だった。それを見るために、人々は夜の明かりをすべて消したほどだ。家の中の明かりはもちろん、街灯もすべて消灯された。真っ暗にな

もっとみる「わたし」抜きの人生

「あなたは死にました。そして、今日はあなたの死んだ日の翌日です」と萎びた男に告げられ、なんのことだかちっとも理解出来ずに目をしばたいた。

「なんのことだ?」と問うと「あなたは死んだんです」と落ち着いた口調で答えられた。

「じゃあ、今ここでこうしているのはなんだ?」

「信じられませんか?」と冷静に問い返された。なんとも手慣れた口調だ。「あれを見ても?」

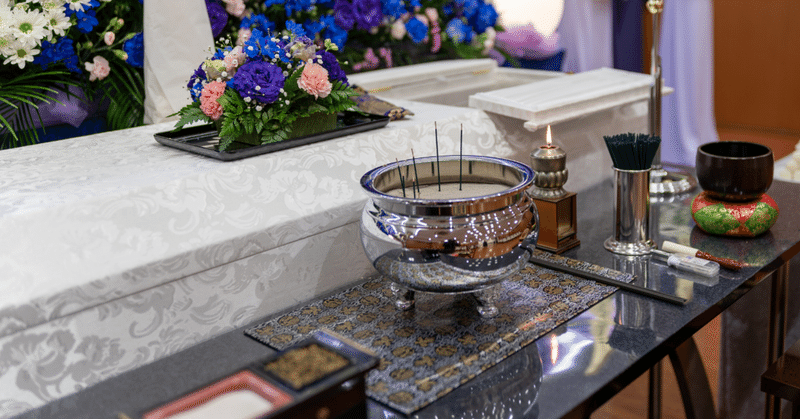

男の指差す先を見ると、葬儀が催されている。

ぼくの悲しみと、君の悲しみと

街を歩いていて、ふとショーウィンドウを見るとぼくのとよく似た悲しみが展示されていた。ぼくは自分の首からぶら下げたそれを確かめる。本当によく似ている。首からぶら下げたぼくの悲しみと、ショーウィンドウのなかの悲しみ。瓜二つと言ってもいいくらいだ。どちらがどちらか見分けがつかない。それの持ち主であるぼくですら。

ぼくは愕然とした。ぼくのそれは、この世にひとつのものだと思っていたからだ。この広い世界中

わたしのおなかにつまったもの

夏休み、まだ幼いころのことだ。わたしたち家族は海水浴に向かっているところだった。父がハンドルを握る車は、高速道路の渋滞をやっとのことで抜け、海沿いの道を快調に飛ばしていた。カーラジオからはそのころ流行っていた歌が流れていた。母が助手席でそれに合わせてハミングしていた。時折大人たちの笑い声も聞こえてくる。なにを話しているのか、なにが面白いのかは全然わからなかった。弟はわたしの隣で眠りこけていた。わ

もっとみる選ばれなかったわたしたちの話

呼ばれたのはわたしの名前ではなく、誰かの名前だった。その名前が呼ばれた瞬間、そこにいたほぼ全員がキョロキョロとあたりを見渡した。唯一の例外がその誰かさん。口を覆い、いまにも泣き出しそうだと思ったら涙を流した。美しい涙、スポットライトは当てられていないのに、そこだけ光輝いているように見えた。そして、わたしはその光の外のその他大勢、彼女を輝かせるための背景。

こうしてオーディションは幕を閉じました