時刻表に乗る~西九州編~ vol.4

4.島原鉄道の旅

島原鉄道は、島原半島の東側を通る地方私鉄で、諫早(いさはや)から島原船津(しまばらふなつ)までは島原鉄道が、島原船津から加津佐(かづさ)までま口之津鉄道により敷設され、昭和3年(1928年)までに全線開業した。両社は昭和18年(1943年)に合併、昭和35年(1960年)から昭和55年(1980年)までは国鉄に乗り入れ、博多までの直通列車も運行していた。平成3年(1991年)の雲仙・普賢岳の噴火被災から復旧したものの、その後は苦しい経営が続き、利用者の少なかった、島原港から加津佐までを平成20年(2008年)に廃止し、現在に至っている。

島原港駅が、途中駅のような印象を受けたのはこのような事情があったのだと納得した。

●島原港発14時4分諫早行の列車は定刻通り、島原港駅を発車した。

島原船津で対向列車との最初の待ち合わせを行う(すれちがいポイント①)。

客は私一人であったが、島原城の天守閣が見え島原に到着するとちょうど下校の時間と重なったのか、大勢の高校生が乗り込んできて、一両のディーゼル列車は座席がほぼ埋まった。

島原は、天草とともに、島原の乱(寛永14年(1637年))の舞台となった土地である。島原藩主の島原城築城のための過酷な徴発とキリシタン弾圧がきかっけとなり、百姓による大規模な武力反乱となったもので、幕末期を除けば、江戸期で最後の内戦となったほどの規模の反乱であった。

島原、天草ともに、もともとキリシタン大名が治めていた土地にキリシタン大名ではない領主が転封されてきて、キリシタンからの改宗を苛烈におこなったという共通点がある。

今も昔もそうであるが、宗教が絡む戦争はやはり悲惨なものであると感じる。人の信念・信条を強制的に変えることはどだい無理な話であり、なんとか分かりあうことができなければ、この世の中から戦争というものがなくならないのではないかと感じた。

[使用マップ]国土地理院地図GSI Maps

島原城は、徳川譜代の松倉重政が4万石を与えられ、全藩主有馬氏の居城であった日之江城に入城したが、手狭であったため、新たな居城として、元和4年(1618年)から築城を開始する。だが、火山灰や溶岩流で形成された地盤の上での普請は困難を極め、しかも、4万石には似つかわしくない、五重天守を築き、城内に49棟もの櫓を建て並べた総石垣造りの巨大な城を築かせたため、工事に挑発された領民の苦労は筆舌に尽くしがたいものであったという。こうして元和10年(1624年)島原城は完成した。先述したが、こうしたことも反乱の一因となった。

熊本でも感じたことであるが、島原の乱における、大きな人のエネルギーのうねりと雲仙・普賢岳の噴火という、地球の巨大なエネルギーの爆発。人と自然のエネルギーがたまり爆発する場所がこのような近隣同士にある九州という島は、まさに火の国と呼ぶにふさわしい島であるということを肌感覚として感じた。戦争で命を落とされた方々、自然災害で犠牲になった方々、公害病で苦しんでおられる方々、このような大変な土地に現在も居住されている方々、何か、すべてが尊く、今この時間を生きている命の大切さを改めて実感する機会となった。

●満員となった列車は、定刻14時15分、島原を発車する。

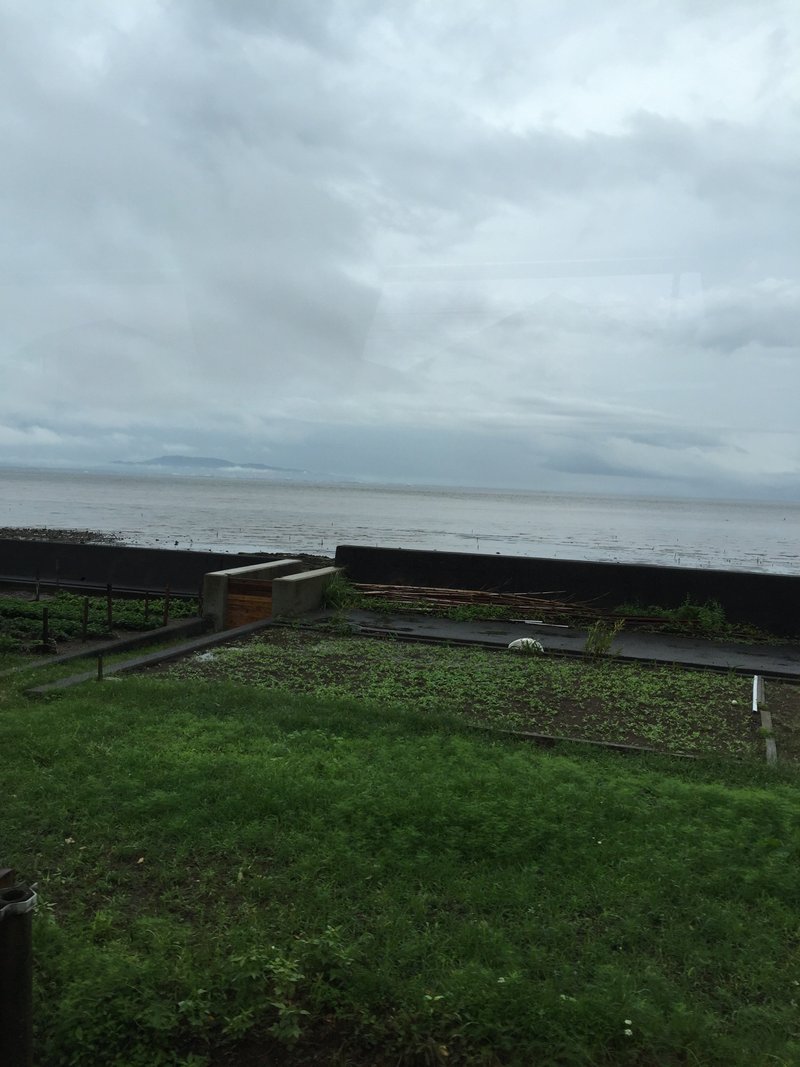

島原を出ると、列車は有明海に沿ってひたすら北上する。雨はやんだが、まだ雲はどんよりとしている。

三会(みえ)、松尾(まつお)、大三東(おおみさき)、有馬湯江(ありまゆえ)、多比良(たいら)、と各駅に停車し高校生がぱらぱらと下車していく。

●次の神代(こうじろ)で島原港行の列車と待合わせをする。(すれちがいポイント②)

このころになってくると、雲が晴れ、夕方のやわらかい日差しが差し込んでくるようになってきた。似たような風景が続き、うとうとと眠くなってきた。

古部(こべ)を過ぎると、諫早湾干拓事業で諫早湾を締め切って淡水化するために築堤された長大な潮受堤防が見えてきた。

●森山(もりやま)で再び島原港行の列車と待ち合わせをする。(すれちがいポイント③)

森山で、最後のすれ違いをすると、いよいよ終点諫早(いさはや)が近づいてきた。

●定刻15時25分、終点諫早に到着。

平日の昼間の列車にしては、乗車率が高く、少し安心した。このまま、元気な地方私鉄としてがんばってほしいものである。敬礼をして島原鉄道のホームをあとにした。

諫早は、JR長崎本線、JR大村線が合流する、交通の要衝で、次に乗車予定の長崎行は大村線がらやってくる列車である。

●15時29分、大村線からやってきた区間快速シーサイドライナー長崎行がやってきた。今回の旅の最終ランナーである。

キハ47形のディーゼル列車2両編成は、60%程度の乗車率であった。

諫早を出ると、喜々津(ききつ)に停車し、長崎本線の新線ルートに入る。ほとんどトンネルで、なかなかのスピードでトンネル内を突っ走る。

●定刻16時3分、長崎に到着。

長崎は頭端式の地上駅でもうこれ以上は進めませんとでもいうかのような行き止まり形の駅となっている。九州の西の端であり、地形的にそうなったものである。たまたま今回の終着点ではあるが、行き止まり形の形に象徴されているように、人生の終着点のような風情が漂っている。

開業が近づいている西九州新幹線の工事も見える。西九州新幹線が開業していまうと、今の駅は見納めになるのだという。

この終着駅の風情はほかには少ないものなので、ぜひ残してほしいが、そういうわけにもいかないのであろう。

今回の旅では、想像していた以上に、人と自然のエネルギーの強さを感じることができた。このルートを選択してよかったと心から思った。

そして、終着点の長崎は先の大戦で原爆を投下され本当に大きな傷を負った地である。

自然災害で大きな犠牲が出るのは、自然の力が普段の備えの予測を越えてきた場合、なかなか防ぐことは難しく、そういう時に地球も生きているのだという当たり前のことに気づかされ、後悔することもある。

しかし、戦争や公害問題など、"人"に原因があるものについては、どうにか防ぐことができなかったのか、同じ人間同士もっと分かり合うことはできなかったのか。戦争で犠牲になるのは、戦争が起きた原因とは関係のない一般市民がほとんどなのである。

今現在も世界中で争いが絶えないが、戦争を制御できる立場にいる人たちには、ぜひ、戦争が引き起こす悲惨さをもっとよく考えてもらうことはできないものかと強く思う。

最後に感傷に浸ってしまったが、それほど何かを訴えかけてくる旅路であった。

気を取り直して、先にホテルのチェックインを済ませてしまうこととしよう。友人との待ち合わせ時間までは、もう少し余裕があるようだ。

了

[参考文献]

・JTB小さな時刻表 2021年秋号 JTBパブリッシング

・全国鉄道地図帳 昭文社

・ビジュアルワイド図解 日本の城・城合戦 小和田泰径著 西東社

〔表記の分け方について〕

※太字表記した部分については時刻表や地図帳などの事実に基づいた内容である。

※時刻表の羅列だけでは寂しいのでフィクションで私の行動や周囲の乗客の様子や風景を書き加えた。その部分は細字表記となっている。また、歴史的背景の描写や街の紹介などは事実に基づく内容である。その部分は時刻表には無関係のため、細字表記となっている。

【今回のマップ】

【今回のダイヤ】

日中は1時間に1往復の設定となっており、比較的余裕のあるダイヤ設定となっています。

※太線が今回乗車列車

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?