君の放つ冬の星座 第三夜☆(2)

199☆年 霜月、夜

冬になろうとしているのを、踏みしめた河原の草の音が知らせた。カサカサと乾いた音がする度、寒さともどかしさに両手をポケットにつっこむ。

「どうしたの宇都宮くん? 寒いの?」

地上よりも頭上の世界しか興味なさそうだ。必死で夜空に何かを探してるような望月は、いつも肉眼で天体観測をする。ふと、疑問が沸いた。

「望遠鏡とか、使わないの」

「いやいや。私は、見えないものを見ようとはしないから」

俺の質問に、シンプルなパスが返ってくる。もしもこいつが男で同じサッカー部だったら、とんでもないストライカーだろう。

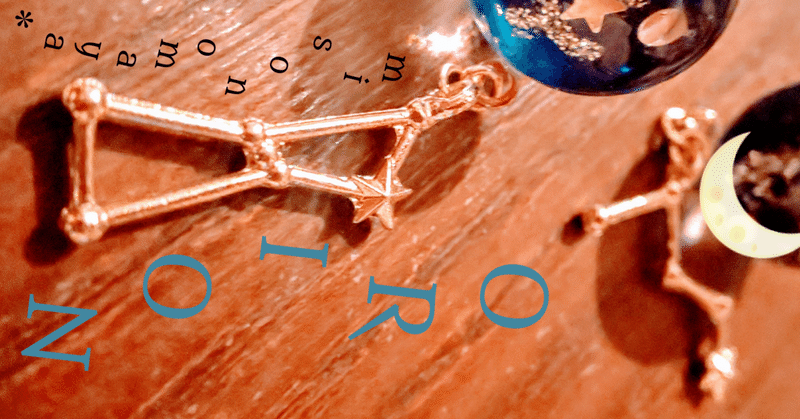

けれど、相変わらず、こちらと試合する気はないらしく、僕のほうを見ずにオリオン座が大きく目立つ夜のパノラマに夢中だ。

「確かに、星を見るには限界あるかなぁ……」

悔しそうに顔をしかめながら、うーんと伸びをする。

その反動で、たくし上げるセーラー服の裾から、ちらりと薄ピンク色した布地が覗く。細かなレースを縁取ったペラペラの布は透けていて、白い脇腹が目に入った。

「なあ」

「ん?」

「……その、裾」

「え、何」

無防備な肌は、プリーツスカートから伸びる脛と同じく、白い。思わず目を逸らす。こちらを男だと意識しない横顔は、不思議そうに目線を向けてくる。夕方でも充分に辺りが暗くて良かった。

月の光に負けじと、赤々とした星とぼんやりと白い星が目立っている。教えて貰ったおかげで、オリオン座を形作る一等星のべテルギウス、リゲルの名前を間違えずに言えるようになった。

横に並ぶ三つ星を中心に囲む、地面に近い青白い星・リゲルを見る。砂時計の形みたいに真ん中が括れているオリオン座の星の配置上、リゲルは右下にあって『オリオンの足』と呼ばれているらしい。

望月に習ったばかりの知識を総動員して、空を仰ぐ。力強そうな狩人の右足。

サッカーボールを力強く蹴り上げそうだな、と思った時、僕の口は自然と訊いていた。

「幼馴染みなの?」

「へ?」

この河原で、何をするでもなく一緒に夜空を眺めるようになってから、初めて他人の名前を発したように思う。僕も望月も、星と神話に出てくる名前しか口にしてこなかった。

「陽のこと?」

僕の肩辺りの高さから、軽い声が返ってきた。

陽。サッカー部キャプテンの太谷を、下の名前で呼ぶ声は弾んでいた。天使より神様がいい、と嘯いたのと同じ声音だ。

「あ、そっか。宇都宮くんも同じサッカー部だもんね」

納得した返事は独り言なのか、僕に聞かせるためのものじゃなさそうだった。

僕がサッカー部なのを知っていたのに驚いたと同時に、『太谷と』同じサッカー部、の部分を頭の中でなぞり返す。

「うん……。知らなかったよ、太谷とあんま喋ってるとこ、見たことないから」

「んー。まあ、陽は部活忙しそうだしね」

「家、近いの」

「ん? 隣だよ」

恒星の名前をあっさり諳じられるかのように、さらさらと答える。視線は、夜空ではなく僕のほうを見ていた。

僕は全く知らなかった。そして、知らなくて当然だった。数か月前までその名前を知らなかった星と同じくらい、僕は何も知らない。

「クラスも違うし、特に話すこともないしさ」

だから何だ、と続きそうな口振りに僕は押し黙った。忘れた頃に吹き抜ける風が、学ランの襟を冷たく震わす。

「ああ、でも」

付け加えるような声は、低気温の乾燥した空によく響く。

「……夜空でも見てみたらって薦めてくれたの、陽だったな」

サッカー部キャプテン太谷が、星空を眺めるのを提案するなんて予想外だった。

初めて、この河原で出会った時にも違和感はあった。わざわざ人気のない川辺で望月は天体観測をしていた、しかもたった一人で。

でも、それ以上の衝撃だった。

僕の頭の中、太谷と望月の間に、星座をつくるように線が結ばれる。

「まあ、陽からしたら思い付きみたいな提案だったんだろうけど」

天上を見上げていた顔を、今度は川面に向ける。僕の右横、肩辺りの高さでショートカットの髪が揺れる。

「……小五ぐらいからかな。私の家さ、その頃、両親が喧嘩っ早くて」

「え」

「何かあるとすぐ言い合い始めちゃって、でも弟まだ小さいから、寝てるとこ起こしちゃいけないなってハラハラしながら、収まるの待ってて」

その声が明るく、乾いて冷たい風に吹かれていく。

「でも、あまりに親の声がうるさいからベランダに出たの。あ、うち一軒家で、陽のとこもで右隣の家なんだけど。眠たそうにしてる弟連れて、自分の部屋のベランダ出たら弟が目覚ましてきて、何かおかしいなって顔するから、どうやってごまかそうって困ってたら」

天体の講義をする時と同じぐらい、スラスラと流れていく。まるで自分のことじゃないよいうに抑揚なく説明する声が、ふと止まった。うんと、と咳払いしながら、ゆっくりと

「『月きれーだなー、星もいっぱい見えんなー』って。……隣のベランダから声かけられたの。陽だった。陽も、自分の部屋からベランダに出てたのね。偶然」

それは多分、偶然じゃない。

キャプテンとしてチームを率いる太谷は、どこか人を観察している。そして、疑うこと無く手を差し伸べてくる。僕がサッカー部を辞めようとした時もだ。

優しくて大きい。その時の太谷の姿を想像して、僕は目を細める。

クシャリ、と足元の雑草を踏みしめる音が響いた。キラキラと満天の星空から視線を落とすと、僕のスニーカーのは泥だらけになっていた。

「陽がベランダで空眺めるとこなんて、それ以来全く見たことないけどねー。サッカーボールに夢中みたいだね」

それはよく知っている。キャプテンを任されてからの太谷は、その真面目さや仲間想いなところから、部員や顧問に支持を受けている。かたや、プレーでミスを多発して、今日だって自主練習をサボった僕は、サッカー部のお荷物だろう。

「一方、私はそれから星座とか天体を調べるようになったの」

「……独学ってこと?」

「だから偉そうに言ったけど、付け焼き刃なの私の授業は。ごめんね」

へへへ、と望月は笑って頭を振った。話題が太谷から変わって、僕はやっと返事する。

「……すごいな」

「え? 何もすごくないじゃん」

「本で調べたりしたんだろ、星座。それで覚えたのか」

「うん。帰宅部だから時間あるし、図書委員だから本借りやすいんだよね」

部活に所属していないのは知っていたけれど、図書委員なのは初めて知った。

クラスでの望月の成績は真ん中あたり。仲良く話している女子もいて、少しおとなしいグループに所属している。けっして周りから浮いてもいない。

そして女子の中では背が高く、すらりと細くてスタイルが良いにも関わらず、むしろ人の目を避けるように、教室の背景に混じるように席に座っている。

「でも、まさか仲間が増えるとはねぇ」

「仲間?」

「天体観測仲間」

自分のことか、と時間差で理解した。すると、ぼんやりと立ち尽くす僕を左隣から望月が見上げていた。目線が合う。その真っ直ぐな黒髪と同じように、月の光を両の瞳が白く反射していた。

「こんな夜遅い時間に矢川にぼっち、とか。宇都宮くん意外と暗いよね」

「……おい」

「えへへ」

冗談めかして笑うと今度は目が弓なりに、三日月になる。

「宇都宮くんも夜空見てたんでしょ」

「……いや」

厳密に言えば、僕は一人になりたかっただけだ。

土手沿いの舗装道路をマラソンする運動部員や、犬の散歩をする人達はまばらにいても、堤防の下まで降りてくる人はほとんどいない。

十一月夜半の寒さは、矢川(ここ)を無人にしてくれる。望月と違って天体に興味があったわけじゃない。興味があったのは、むしろ、一人でここに現れた望月のほうだ。

「宇都宮くん、モテるから大変そう……」

「え?」

「よく手紙が回ってくるよ。授業中。女子の間だけど、宇都宮くんの名前よく出てくる」

考えないようにしていたことを突然持ちかけられ、僕は思わず視線を外した。

「面倒じゃない? いろいろ……」

問いかけるその声は、少し抑えながら覗きこまれるようで、今まで僕がサッカー部やクラスの奴等にからかわれたり、苦い言葉を投げられるのとは違う色をしていた。

望月は知っていたのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?