『どっぺり坂工事中』2023.#11 FC東京×アルビレックス新潟 マッチレビュー

試合終了

— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) April 29, 2023

🏆2023明治安田生命J1リーグ#FC東京 2-1 #アルビレックス新潟#albirex pic.twitter.com/IEQFDQqM8I

2連敗。気落ちしたけどしっかり振り返っていきます。

※東京の事象(凌磨のフリーロール→失点)にも言及したかったけど、試合内容とか直近の状況を踏まえて新潟目線の話を9割に構成しています。

※補強とか言い出すときりがないので「この面子で」表現できる最大値を前提として話を進めていきます!

『2択』で相手を動かす

前半、われわれは良い形で試合に入れたと思います。アグレッシブにスタートできましたし、見ごたえある前半になったと思います。最初の20分は正直、試合をコントロールするのに苦労した時間帯だったと思いますが、ボールを奪ってからの素早い攻守の切り替えから先制点を奪うことができました。

/

— DAZN Japan (@DAZN_JPN) April 29, 2023

見事なカウンター炸裂💥

\

前半8分、自陣深くからカウンターで渡邊 凌磨が持ち上がり、最後は仲川‼

ホームFC東京が先制!

🏆J1リーグ第10節

🆚FC東京×新潟

📺 #DAZN LIVE配信中 pic.twitter.com/M0gPWDiSwe

比較的ハイテンションで幕を開けた一戦は開始6分で失点。凌磨や仲川を潰せなかった事で個々の差に目がいきがちですが、そもそものポジションバランスが悪かったように思います。ボランチが両方とも攻撃参加、しかも同サイドに集まるので中央部が手薄に。そこで渡邊凌磨のような質の高いアタッカーに前を向かれたら止めるほうが難しいのではないのでしょうか。一部分だけを見て印象操作するのはフェアではありませんが、前節の鹿島戦前半にも島田と高が攻撃参加して似たような現象を引き起こしていましたし、この現象は決して偶然ではないと思います。

一人一人の距離を広げて配置を整理したけど相手に人数をかけられて局所で1vs2を強いられたアルベルト期、崩しをアップデートすべく人の距離感を近くして個々の負担を減らしながらパスワークで相手を上回った松橋期。大改革に踏み切った3年間の中でも変化を生み出した新潟ですが、ここ数試合はそのデメリットが可視化されているのかなと思いました。個を補うために数的優位を形成したり人の繋がりを強固にするにしても、後ろの強度が不安ならせめて組織的なリスクヘッジをとって欲しいところです。例えば中央に防波堤を置くなど、最低限度の対策くらいはしっかりとるべきだと思いました。

さてそんな序盤を過ごした新潟ですが、ビルドアップでは整理された配置から効果的な前進を見せられたと思います。試合を通じて『構える,圧をかける東京vs保持,崩しをかける新潟』という構図は変わらず、大枠も大きくは変わらず。

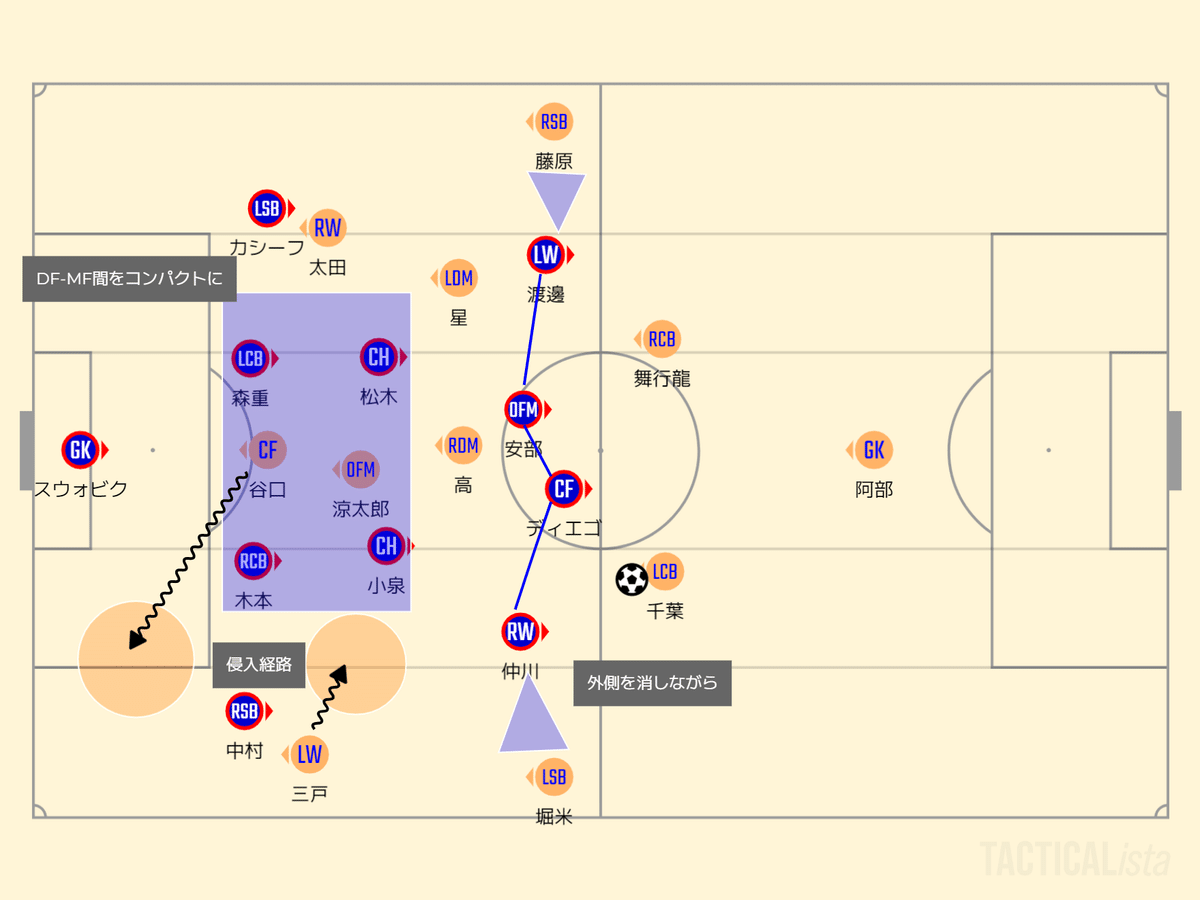

東京は新潟ゴール近くでプレスをかける際には外を消しながら中に誘導してショートカウンターの発生を狙い、構えた時は新潟SBを消している事を前提に中央へ誘導、でもその先では狭いので通さないよ?という守備を敢行。敢えて中央の密度を高くして外へ追い込む時間帯もありました。

また35:40~のように、DF-MF間をコンパクトにして大エース・伊藤涼太郎の生息地を自然破壊するなど、縦も横も狭く守る事で新潟の得意なプレースタイルを消しに来た印象です。神戸戦もそうですが、ハイプレスの際にも間延びを防ぐべく予防線を張られているのでブライトン式・脱出→疑似カウンターの発生を安定して繰り出せなくなった新潟。ここら辺はもう開幕時から目立ちすぎたので完全に対策されましたね。

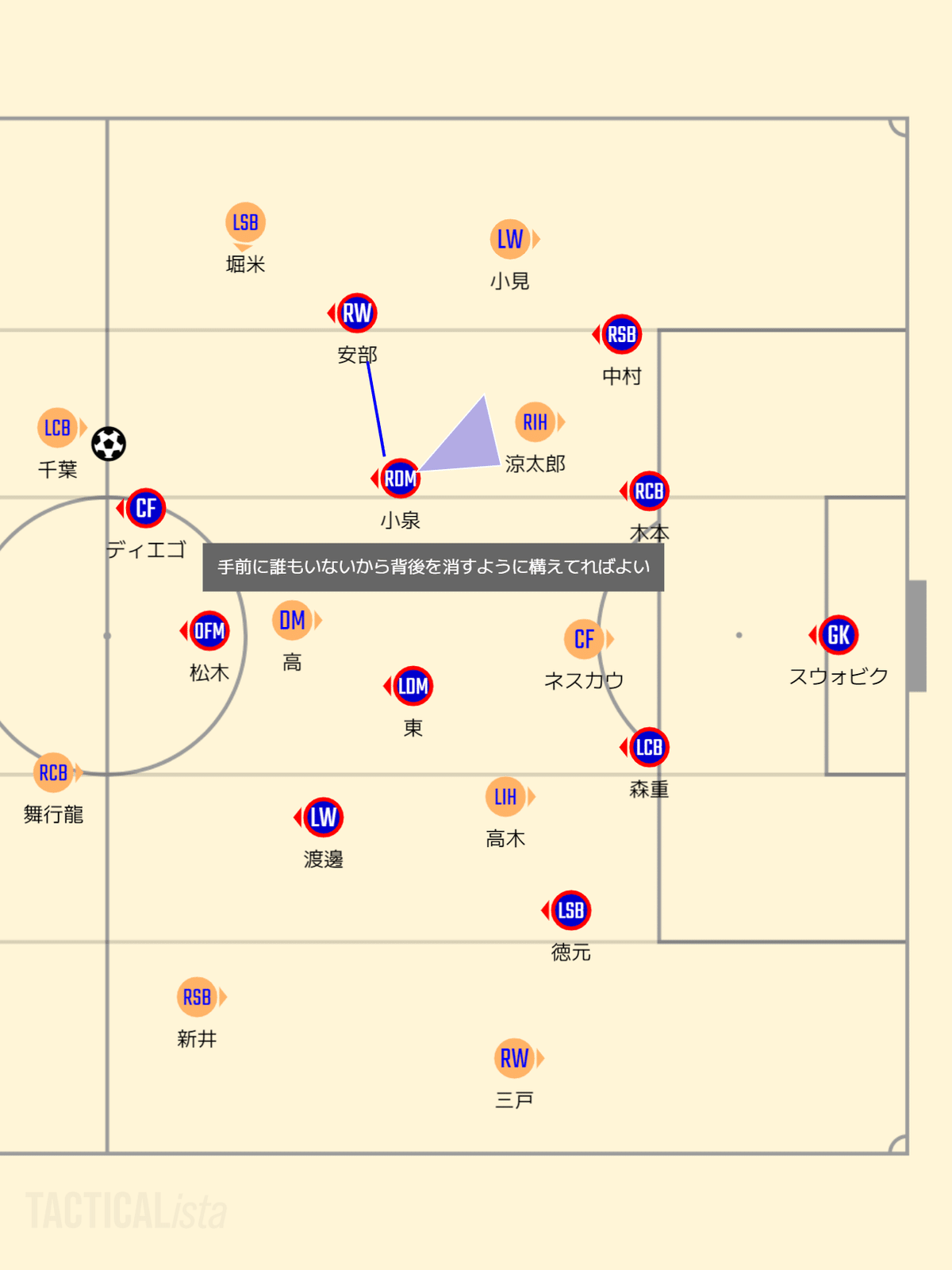

ただ、東京は人を明確な基準として守るマンツーマンではなく、人とボールの位置から『新潟の選手が顔を出してきそうなエリア』を状況状況で判断しながら守るので、新潟プレイヤーにかかる負担は前者に比べたらそれほどでもなく。松木,小泉の手前にいる高,星が彼らの目線を奪う事で、背後の涼太郎,三戸らに自由が与えられます。東京のバックスは自身の領域から大きくは出てこないので迎撃の心配もなく、東京CMFに捕まらない位置でボールを引き出して前向きにゴール方向へ突撃するシーンを作れました。上記だとオレンジで囲ったCMFの横のエリアとか。46:00~の涼太郎が前向きに受けたシーンもそうですが、左右にボールを展開して相手を広げる事で生じたスライドの遅れ,緩みを上手く突く事も出来ていたと思います。

外を切りながらCB,時にはGKまで向かってくる東京ですが毎度必ずしも消せる訳ではなく、それならと浮いた大外レーンを使い脱出する新潟。青赤はパスコースが読めている状態ならSBの縦スライドで対抗しますが、⇩のようにWGの選手が気まぐれでプレスに向かうと連鎖して遅れが生じるので最終的に大事なスペースを空けてしまう事に。そのような構造上の欠点を突いたSB-CB間への突撃でした。

序盤に水沼解説員が(確か)「互いにポケット(=CBとSBの間)が鍵ですね」と仰っていましたが、東京はCBをゴール前から動かさずにCMFを降ろして埋める事で対応。CMFが移動して空いたバイタルエリアには逆サイドのWGが絞ってくる。ただ、本職よりも強度が落ちてスライドの距離も長い。必然的にバイタルにおいての自由が担保されるので三戸,谷口らのシュートシーンに繋がりました。

ただ、新潟としては個の質を高める必要性を一段と強く感じました。2つの枠内シュートを2得点に昇華した東京と、前向きにボール方向へ向かうシーンをそれなりに作ったけど1mm単位でのパスのズレによりシュートまで持ち込めなかった新潟。チャンス構築率(シュート数÷攻撃回数)がリーグ16位というデータもあるなど、ここは間違いなく改善の一手が欲しい状況。当面はウインドーが開かない以上、日々のトレーニングで積み重ねていくしかなさそうですね。

求められる資源配分。自ら変化して自ら苦しんだ後半

悪くはないけど結局1-2とビハインドで前半を終えた新潟。前半とさほど展開は変わらず、基本的にはボールを持ちながら切り口を探す新潟と『さあどうする?』を突き付ける東京。その中で是が非でも欲しい得点機会を伺い続けました。

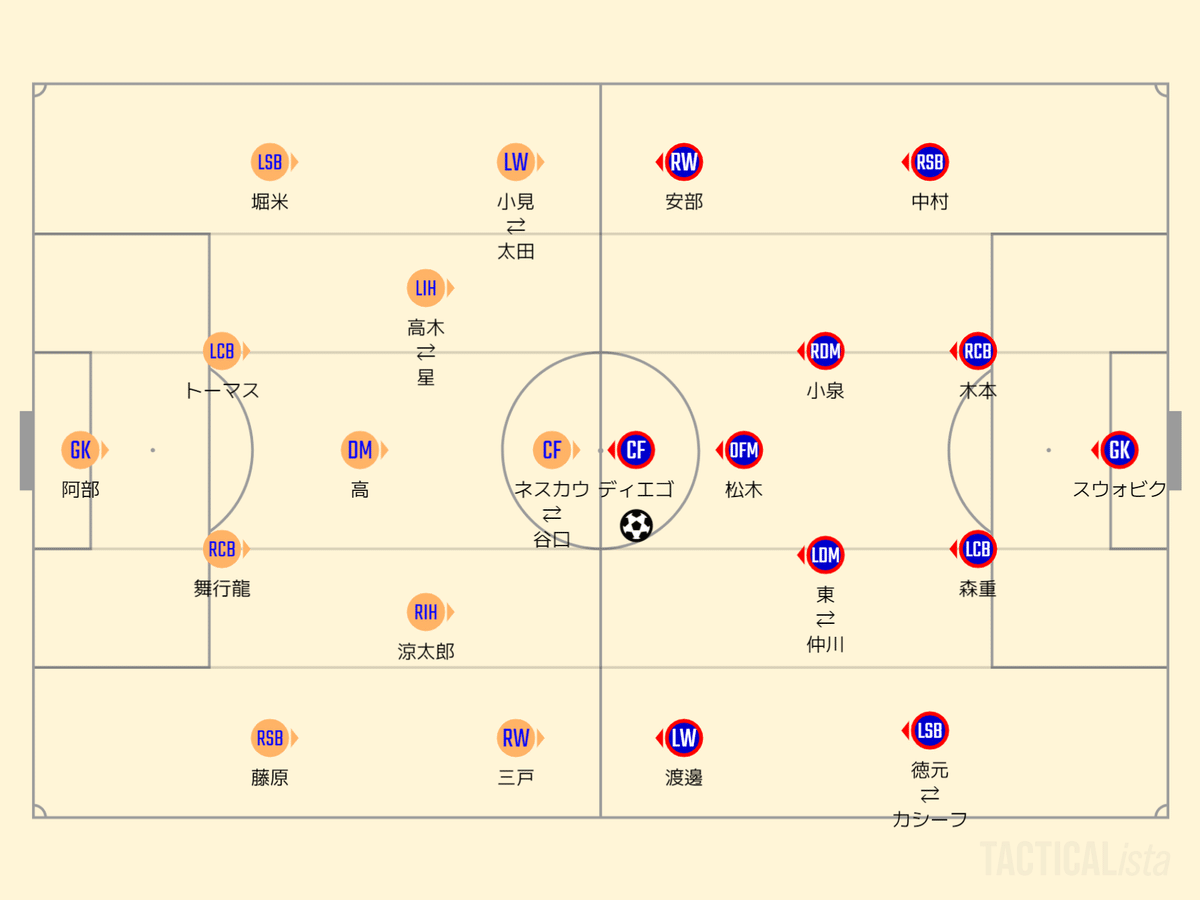

その中で生まれた大きな変化といえば、3枚替えとそれに伴う運用の変化。形としては昨年序盤以来の保持時:4-1-2-3にチャレンジ。ここに来てオプションを追加してきた松橋監督。

--高木 善朗選手を入れてから[4-3-3]に変えた狙いは。

攻撃の人数。星(雄次)が出ていたときに欠けていたわけではないし、それで形を変えたわけではない。彼らの特徴を生かした上で、役割と指示を出して、高木選手にはあそこに入ってもらいました。

仰る通り、島田だろうが秋山だろうが今日みたいに星だろうが、中盤の底を担うCHが攻撃時に一列上がってより高い位置でプレーする事は継続的に行っています。が、高木のように本職がアタッカーよりの選手にそのようなタスクを与える事で相手に与える効果を最大限まで引き上げられます。

それを見てなのか、直後に東京も選手交代。66分の時点でこういった構図になっていました。

そんなこんなで変化を加えてさあゴールゲットへ!と勢いよく向かいたいところでしたが、中々上手くは回りませんでした。4-1-2-3にした事で真っ先に思い浮かぶ変化といえば人数を前方にかけられる事。それも伊藤涼太郎,高木善朗と良質なアタッカーが『2』を担うのでアタッキングの厚みが出るはず。…だと筆者も思い込みワクワクしていましたが見込みが甘かった。

先程も紹介した通り、前半の新潟は東京CMFの手前と背後に人が現れてそれぞれ影響を与えるのでどちらか(大体後者)がフリーマンになれるという仕組み。4-1-2-3では前と後ろが分断されて、それぞれが繋がらない事象を引き起こしてしまいました。

これによりライン間で前向きの選手を作る事が出来ず、本来は高い位置でプレーさせたい涼太郎や高木に低い位置で稼働させてしまうなど本意ではない時間を過ごしてしまいました。どんな形であれ相手に影響を与える仕組みは作り続けたいですし、例えばネスカウは競り合いに長けており、もっと彼を使っていいシーンもあったように思えます。前方に増員したのでセカンドを拾う確率も上がりますし、彼への警戒により外側が大きく空いたりと的を絞らせないアタッキングが展開出来たはず。4-1-2-3を披露する機会は定期的に訪れるので(断定)、もっと練度高く相手を崩せるレベルまで到達して欲しいです。

その後アダイウトンを投入してからはプレスラインが下がり、撤退モードを強める東京。ボールサイドをより狭く守るホームチームに対して、SBを大外に置いて中央にアタッカーを集めてクロス集中砲火の構えを見せる新潟。が万事休す。明確なウイングを置く形ではどんな状況であれクロスが増えてくるので、精度もそこに至るまでの設計も落とし込みたいところ。消化不良の感触も残る後半戦を過ごし、結果的に敗れてしまいました。

--攻撃の評価について。

シュートが少ないという部分から考えれば、もっともっと狭い中でもしっかり守られた中でも崩す。それと、(グスタボ)ネスカウが入ることによってクロスが増えたが、精度は決して高くなかった。しっかり脅威となるように、精度を上げたい。

あとがき

という訳で東京戦を振り返りました。かなーり悔しい。組織も個も両方レベルアップして11.11,スワンで返り討ちにしたいところ。

--アルベル監督との対戦。いまのスタイルは見せられたか。

スタイルを作り上げてくれた監督ですけど、「勝たないと意味がない」ということも口酸っぱく言われてきた。勝っていまの力を示したかった。

そして来週は大事な大事な横浜FC戦。力量的にもステータス的にもいつにも増して勝ち点3が求められる試合となります。昨年の雪辱を晴らす三ッ沢決戦。絶対勝ちましょう!