『評伝モハメド・アリ』訳者による各章まとめ(まえがき~第5章)

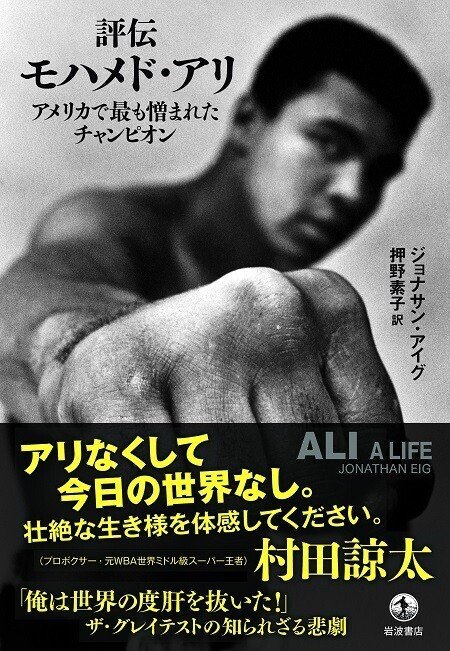

今年(2022年)9月、個人的に思い入れの強い1冊『評伝モハメド・アリ(原題 ALI: A LIFE)』が刊行されました。かなり年季の入ったBBAの私ですら、アリの現役時代の記憶はなく、その影響力を思い知ったのはアメリカに来てからですので、一部のボクシング・ファンを除けば、日本にいる皆さんも、「名前は知っていて凄い人だとは知っている」レヴェルで終わっているのではないでしょうか?

でも、それってすっごくもったいない! こんなにも逸話の多い人物って、後にも先にもいないと思います。屑カスなエピソードも愛すべきエピソードも山盛りで、読んだ後は「人間アリ」を愛さずにはいられない1冊なのです。しかし、アリの現役時代を知っている人や、ボクシング・ファン以外だと、日本語版2段組589ページという構成(←それほど特筆すべきエピソードが多いということですが)は、さすがに腰が引けるのでは……恥ずかしながら、訳者自身ですら、こんな分厚い本読んだことなかったし……

……と思って、決めました。「よし、全56章、訳者が要約を作ろう!」と。このまとめを読んで、少しでもアリに興味を持ってくれた人が、1人でも多くこの本を手に取ってくれたら嬉しい……こんな面白い偉人のエピソードが伝わらないとかMOTTAINAI! その一心で、ここにまとめを公開していきますので、これを読んでアリの伝説を語り継いでください。

まえがき――1964年 マイアミ(7ページ)

若き挑戦者カシアス・クレイが、モンスター級の強さを誇るチャンピオン、ソニー・リストンと対決する……世界ヘビー級タイトルマッチの緊張感を伝えながら、アリの生涯を振り返る導入部。

「彼は人を欺く。道化は賢者を真似できないが、賢者は道化を演じることができる。それを人々は忘れてしまう」というマルコムXの発言が引用されていて、この言葉からもマルコムがいかにアリを評価していたかが分かります。また、まえがきの中では、自らを定義したアリの言葉が光ります。

「俺はアメリカだ。みんなが認めようとしないアメリカだ。それでも俺に慣れてくれ。自信に満ち溢れた、生意気な黒人。俺の名前は、俺のもの。俺の信仰は、俺のもの。俺の目標も、俺のもの。そんな俺を受け入れてみろ」

「俺はアメリカだ。みんなが認めようとしないアメリカだ」の部分、ラングストン・ヒューズの「I, Too」(1926年)という詩を思い出しました。この詩のなかの「I, too, am America(私だって、アメリカだ)」は、国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館でも、とりわけ大きな(というか巨大な)文字で刻まれています。アメリカにおける黒人の思い(自分たちはアメリカ建国から誰よりも大きな貢献をしてきたのに、アメリカ社会から疎外されている)を端的に表現した名句として知られています。

PART I

第1章 カシアス・マーセラス・クレイ(4ページ)

「彼の曽祖父は奴隷だった」で始まる本章では、アリのルーツが克明に記されている。また、カシアス・クレイという名前の由来についても説明されている。

「優れた評伝は祖先にまで遡る」とどこかで聞いたことがありますが、それが事実ならば、この本は優れた評伝の王道を行く一冊です。著者のジョナサン・アイグ氏は、ケンタッキー州の図書館や公文書館を丹念に調べ上げ、アリの祖父が犯した殺人事件の判決(これまで報じられたことがなく、アリも知らなかった)が掲載された新聞の切り抜きや裁判記録を見つけ出し、カシアス・クレイ・シニアとオデッサ(アリの両親)の結婚証明書も探し出しました。ジャーナリストとしてのアイグ氏が一流であることを裏づける仕事ぶりです。ちなみに彼は、本書の執筆のために200人を超える関係者に600回以上のインタヴュー(電話または対面)を自ら行っています。まさにノンフィクション・ライターの鏡!!

第2章 いちばんうるさい赤ん坊(14ページ)

アリの両親のなれそめから、カシアス・マーセラス・クレイ・ジュニアとしてこの世に生を受けたアリの幼年期のエピソードが綴られている。

父のキャッシュ(カシアス・クレイ・シニア)は腕の良い看板描きでしたが、「1日に100回は手を休めて、通りがかった知り合いと話していた」ため、「絶対に時給では払いたくない相手」と言われていました。普段は面白い男だったものの、酒が入ると暴力的になることもあったそう。一方、母親のオデッサは真面目で勤勉、みんなから好かれていました。この章を読むと、アリの反逆精神と自信に満ちた態度は父親譲り、優しさと寛大さは母親譲りであることが分かります。

病院のなかでいちばん泣き声が大きかったアリは、1歳か2歳の頃、誤ってオデッサの口を殴ってしまい、そのパンチの威力でオデッサの歯根をぐらつかせました。未来のヘビー級(この時はベビー級ですが、とベッタベタな洒落……)チャンピオンらしいエピソード。

「規則などお構いなし、お仕置きすらどこ吹く風」だったアリですが、弟のルディ(ルドルフ)が悪さをして両親に叱られていると、「ルディは僕の赤ちゃんで、僕の赤ちゃんにお仕置きはさせない」と弟を庇っていたそう。

アリが育ったルイヴィルのウエストエンドは、暮らし向きの良い黒人が集まる安全な地域でしたが、幼いアリが人種差別を痛いほど思い知らされたのが、フォンテイン・フェリーパークでした。家から歩いていけるほどの近さなのに白人しか入場できず、アリは「ベッドに横たわって泣きながら、どうして黒人はこんなに苦しまなければならないのか、と尋ねていた」というエピソードが切ない。

そして1955年の夏、アリよりわずか6カ月早くシカゴで生まれたエメット・ティル少年が、ミシシッピ州マニーで白人男性2人にリンチを受けて惨殺され、川に遺棄されるという痛ましい事件が起こります。父キャッシュは酷い損傷を受けたエメットの顔写真を息子たちに見せると、黒人男性が平等と尊厳を得るチャンスを与えてくれるのは金だけだ、と息子たちに言い聞かせるのでした。

第3章 盗まれた自転車(10ページ)

アリがボクシングを始めるきっかけとなったエピソードが紹介されている。当時(1950年代)のボクシング・シーン(ジョー・ルイスがチャンピオン)に加えて、1908年にチャンピオンとなった黒人ボクサー、ジャック・ジョンソンについても説明されている。

1954年10月、12歳のカシアス少年に運命の日が訪れます。お気に入りの自転車を盗まれたことがきっかけで、カシアスはボクシング・コーチを兼業していたジョー・マーティンと出会い、彼のジムに通うようになります。「ピンチはチャンス」とはよく言ったもので、彼は自転車という宝物を盗まれた代わりに、ボクシングというもっと大きな宝物を手に入れました。

この章で印象に残ったのは、アリの自主性です。他人から指図されるのを嫌がった彼ですが、ボクサーとして強くなるために独自のトレーニング方法を編み出します。その名も「バスとの競走」。学校までの道のりをバスと並走することで、運動するだけでなく、バスに乗っている学友たちからも注目を浴びるという、目立ちたがりの彼にとって一石二鳥なトレーニングでした。また、自己宣伝の才はこの頃から開花しつつあり、試合が近づいてくると「僕はカシアス・クレイです。(地域の)テレビで試合があるんです。見てくれると嬉しいな」と近所の家を回っていたそう。さらに、ソーダは運動選手にとってアルコールやタバコと同じくらい害があると、決して手を出さなかったというのですから、どれだけボクシングに心血を注いでいたかが分かります(自己管理が緩くなった中年期にはコーラをがぶ飲みしていたようですが)。

この章では、当時の黒人チャンピオンの複雑な立ち位置も説明されています。リングの上では好きなだけ白人ボクサーを痛めつけることができても、ひとたびリングを降りれば、「白人に対してしかるべき敬意を払う、健全で礼儀正しい黒人」であることを求められ、その言動は厳しく管理されていました。その役をきっちり演じていたのがジョー・ルイスです。一方、1908年にチャンピオンとなったジャック・ジョンソンは、「自身の肌の色と出自を理由に、白人の主人にこびへつらったり、卑屈になったりする必要はないという結論を出していた」ため、「白人至上主義者が冷や汗をかいて飛び起きる、悪夢のような存在」でした。アリはどちらに憧れたか? もちろん後者です。「俺はラフでタフで傲慢な、白人たちにとっていけ好かないニガーになりたかったんだ」と後に語っています。

余談ですが、ジャック・ジョンソンは先進的なブラック・アーティストのあいだでも人気が高く、マイルス・デイヴィスが同ボクサーの人生を辿ったドキュメンタリーのサウンドトラック『Jack Johnson』を1971年にリリースしているほか、ヤシーン・ベイも「Blue Black Jack」という曲をジョンソンに捧げています。

第4章 「毎日が、天国だった」(16ページ)

大酒飲みで女遊びも激しく、時に家族に手を上げる父親の話で始まる本章では、カシアスの学校でのお調子者ぶりや、アメリカの人種統合の歴史、失読症についての基礎知識、後にアリのトレーナーとなるアンジェロ・ダンディーとの出会いが語られ、カシアスがゴールデングローブの大会で有望株の若手選手として頭角を現すまでが綴られている。

15歳のカシアスが父親からナイフで切りつけられるというエピソードと、後年になっても父親については決して事細かに語ろうとしなかったという記述に、アリと父親の複雑な関係が見て取れます。重いスタートを切る本章ですが、大きな魅力を放っているのが、カシアスのティーン時代の逸話の数々。「フットボールは顔が見えない」から嫌だと興味を示さずボクシングに邁進し、授業中はリングやグローブの絵を描いて遊びながら、「カシアス・クレイ、世界ヘビー級チャンピオン」というサインを(おそらく頼まれてもいないのに)クラスメイトにあげていたりと、当時から筋の通ったナルシストっぷりが清々しい。短期間だけ付き合っていた女性が「頭に石が詰まってるのかってくらい、成績は悪かった」と手厳しいコメントを出す一方で、幼馴染の男性は「カシアス・クレイのことが好きじゃないヤツなんて、いなかったはずだ」とそのキャラを絶賛しています。女子生徒の真似をして口紅を塗って登校し、男性がハンドバッグなど決して持ち歩かない時代にハンドバッグを持ち、自分のことを「プリティ(綺麗)」(←少年が自分に対しては決して使わない言葉)と形容……と、規格外のエピソードが、微笑を誘います。

また、アリは失読症(ディスレクシア)だった可能性が高く、読み書きに苦労していたことも本章で触れられています。失読症の人々は、「形や動きを誰よりも速く、より細部まで理解」できるため、アリは「対戦相手のちょっとした変化を見逃さず」、「普通の人が察知できないチャンスを見出すこともできる」ため、試合を有利に進められたようです。

童貞喪失エピソードも登場します。事が終わった後で売春婦がすぐに灯りをつけると、まだ服を着てないから待って、と乙女っぽいリアクションをする16歳のカシアス少年。後の性欲モンスターにも、初々しく可愛らしい童貞番長時代があったことを思い出させてくれる一幕でした。

カシアスのトレーナーとなるアンジェロ・ダンディーとの出会いも描かれています。15歳のカシアスは、ルイヴィルにやって来たウィリー・パストラーノとトレーナーのアンジェロ・ダンディーの宿泊先を訪ね、トレーニングやテクニックについて2人を質問攻めに。ここでもアリの積極性が光ります。やりたいことがあったら、恐れずに動く。幼い頃からそれを素直に実践してきたからこそ、アリはあそこまで成功できたのでしょう。「自分の心に素直」というのは、偉業を成し遂げる人々がもつ共通点なのかもしれません。

アリが生きた時代は、アメリカ激動の時代でもあるので、人種統合や公民権運動についての記述がきちんと挟み込まれていて、勉強になるのも本書の良いところ。この章には、アーカンソー州リトル・ロックの高校に「リトル・ロック・ナイン」として知られたアーカンソー州リトル・ロックの黒人生徒9人の話が入っています。

第5章 預言者(10ページ)

ネイション・オブ・イスラムとの出会いを軸に、クレイがオリンピック選考大会の出場資格を得るまでのエピソードが記されてる。

ネイション・オブ・イスラムは、黒人分離主義と黒人の啓発に力を注いでいた宗教団体で、「ネイション・オブ・イスラムの預言者」を自称するイライジャ・ムハマドが最高位導師となってから広く波及し、1955年までにはFBIにマークされるほどの勢力に。クレイも1959年のゴールデングローブ大会でシカゴに遠征した際、ルイスX導師(後のルイス・ファラカン導師)の「白人の天国は黒人の地獄(A White Man’s Heaven Is a Black man’s Hell)」のレコードを手に入れたとされており、叔母によれば、クレイはネイション・オブ・イスラムをアメリカに住む多くの黒人に紹介する役割を果たした同曲を「家族全員がうんざりするなか」、「洗脳されて、催眠状態」にかかって繰り返し聴き続けたといいます。

本章では、ネイション・オブ・イスラムの歴史や教義に関する記述が多いですが、個人的な推しは、「男子の前ではイキがりながらも、ひとたび女子を前にすると、一気に皮をかぶる……否、殻にこもってしまう」クレイ(17歳)のエピソード。シカゴ遠征中、クレイは「女子に会いに行こうぜ、いいとこ見せにいこう」とチームメイトを散々けしかけておきながら、実際にシカゴの高校を訪問し、可愛い女の子たちとのカフェテリア・ランチが実現すると、「トレーに入った食べ物を見つめたまま、座っていただけだった」そうで……下を向いたままモジモジしているクレイ少年の姿が目に浮かび、思わずニヤついてしまいます。

また、クレイの「パンチを受けても踏ん張り、冷静さを保ち続ける能力」にも言及がなされて おり、1959年時点のボクシング界では、「パンチに耐えられる能力は、男らしさの象徴」とされ、「頭部を殴打されることで受けるダメージについては、ほとんど考えられていなかった」ことが示されています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?