文明と地図を考える その13

今回は、前回のバルヒー学派の地図と双璧をなす、アル=フワーリズミーを祖とする学派によるアラビアの数理的な地図について触れていきます。

今回は

①アル=フワーリズミーとは何者か?

②アル=フワーリズミーの描いた世界地図とは?

③アル=フワーリズミーの後継者

という3本立てで書いていきたいと思います。

①アル=フワーリズミーとは何者か?

アル=フワーリズミーは、9世紀前半のアッバース朝の時代、バグダッド(現在のイラク)で活躍した数学者・天文学者・地理学者・歴史学者です。

学問を愛したアッバース朝第7代カリフ、マアムーンに重用され、バグダッドの「知恵の館」で様々な研究事業に携わりました。

「アラビア数学の偉大な英雄」とも称されます。

実は、地理学者としてよりも数学者・天文学者として有名です。

ちなみに、彼のフワーリズミーという名前は、本名ではなく字(通称)です。(字については以前の記事で触れていますので、ご参考に…)

ホラズム(フワーリズム)出身なのでアル=フワーリズミーといいます。

インド起源である「ゼロ」の概念を初めて用い、アラビア数字を生み出したことで知られます。

さらに、彼の数学における最大の功績は「代数学」を生み出したことです。

アラビア数字と代数学によって、「数字」は「数学」に進化しました。

代数学は、その後ヨーロッパで発展した科学技術の礎になっています。

彼の著書『アルジャブル(al-jabr)』は、数学者フィボナッチによってヨーロッパに伝えられ、ラテン語に翻訳されて、以後500年にわたり数学者のバイブル的存在になりました。

この著書名は、英語の「アルジェブラ(algebra=代数)」の語源になっています。

また、彼の名前は計算手順を意味する「アルゴリズム(algorithm)」 の語源となっています。

つまり、「現代の科学技術はフワーリズミーの理論なしでは成り立たない」ということですね。

彼は天文学者としても、アラビアとインドの天文学を融合させ、より正確な天文表を作成しました。

さらに、マアムーンの命により、太陽高度差を利用した緯度差1度に相当する子午線弧長の測量を実施しました。

この測定の結果、緯度1度は56.6アラビアマイル(約113km)とされました。この距離は、エラトステネスの測定に比べてさらに正確です。

彼は、この測定結果に帝国の領土拡大や交易の拡大でもたらされた地理的知識、自らのフィールドワークの成果(帝国内のみならず、インドやビザンティンも訪れている)を合わせて、「大地の概念」を著しました。

「天才」「英雄」という言葉が軽く思えるほどの偉大な人物ですね…。

しかし彼の著作は、1258年、モンゴル帝国によるバグダッド制圧の際、知恵の館と運命を共にし、灰になってしまいました。

現在「大地の概念」は、彼の他の著作と同じく、フランスやスペインに不完全なラテン語訳が残っているのみです。残念ながら添付されていたと思われる世界地図は失われてしまいまっています。

そこで、「大地の概念」の内容から、彼がどのような世界地図を描こうとしたのかを推測していきます。

②アル=フワーリズミーの描いた世界地図とは?

彼が描こうとした世界地図は、プトレマイオス図がベースになっています。

そこに、以下のような修正を加えたと考えられます。

①地中海の南北比を改善

②地中海沿岸の地形描写を精密にした

③インド洋は内陸海ではなく、外海と通じているとした

④アラル海の存在を認めた

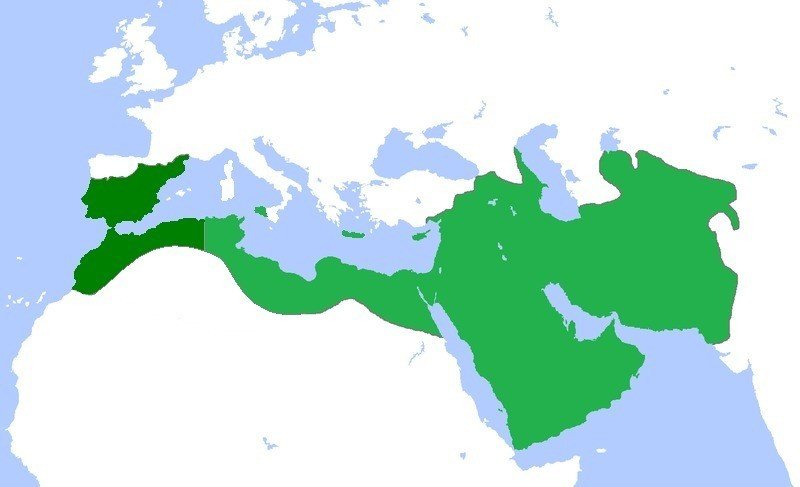

①②④については、当時のアッバース朝の領土(色がついている部分ほぼ全体)を見るとその理由がわかってきます。

①、②は、征服地の都市の経緯度を測定したことにより、地中海のかなり正確な形状が判明したことによります。

④は、既に南シナ海まで進出していたアラビア商人により、マレー半島より南側に大陸が続いていないことが明らかになったからです。

イブン=フルダードビフが著した「道路と諸国誌」では、日本は金を産する「wakuwaku」という場所として紹介されています(倭国という呼称をwakuwakuと表記している?)。

先述のアラビア商人の進出もあわせて考えると、この頃の地理的知識はユーラシア大陸をほぼ横断していたと言えるでしょう。

そう考えると、③もうなずけます。

※現在のアラル海は環境破壊により縮小してしまいましたが、かつては世界第4位の巨大な湖でした。

このように、天文学・地理学の知識を結集したであろうアル=フワーリズミーの世界地図が失われてしまったことは残念でなりません。

彼の没後、彼の遺した著作や地図を超えるものはなかなか現れず、次の数理的な世界地図が現れるのは11世紀。実に200年以上もの時が必要でした。

③アル=フワーリズミーの後継者

アル=フワーリズミーの血筋を受け継ぐ数理的な地図として次に現れるのは、11世紀にシチリア(現在のイタリア)で描かれたアル=イドリーシーの世界地図です。

おおっ、これはかなり「数理的な地図」に見えますね!

バルヒー学派の地図

と比べるとかなりの違いがあることがわかります。

バルヒー学派の地図は、ササン朝ペルシアの伝統や、当時の駅逓制度における実用性の観点からこのような形になっていたので、時代背景や用途が違うとも言えます。

というわけで、次回の記事では、この「イドリーシーの世界地図」について見ていきたいと思います。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

もし、読者の方からのご質問があれば記事化していきます!

(時間はかかると思いますが、少しずつ記事にしますので気長にお待ちください<m(__)m>)

TwitterのDMなどで、お気軽にお問い合わせください。

もしよろしければ、フォローもお気軽に!(喜びます!)

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。