日本史のよくある質問 その11 「荘園」とは?

このシリーズでは、日本史のよくある質問を通して、もっと日本史を深読みしていきます。

日本史は単に暗記するのではなく、その社会背景もりかいしつつ、関連性を理解することが得点アップの近道です。

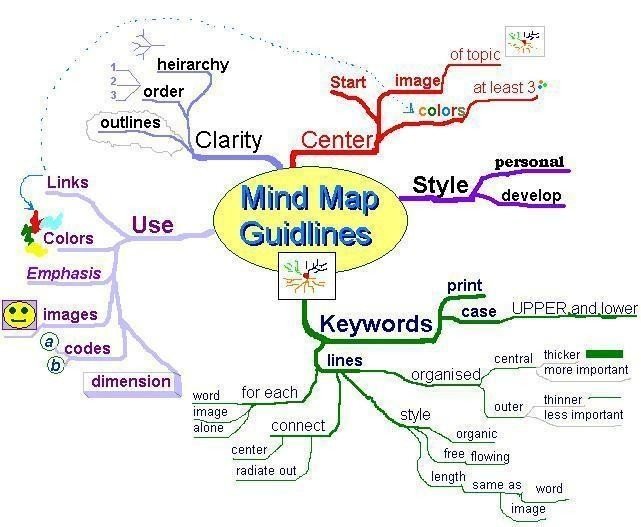

手間はかかりますが、マインドマップやメモリーツリーが構築されますので、一度頭に入ればそう簡単に忘れませんし、思い出すことも容易です。

内容としては高校日本史がベースですが、まとめ部分では、それ以下の年齢層でも理解できるよう心掛けていきたいと思います。

さて、今回の日本史のよくある質問は…

生徒:質問です!

「荘園」って結局何なんですか?

教科書ではずーっと色々な荘園が出てきてよくわかりません…。

私:確かに荘園は日本史でもなかなか理解しづらいところですね。

当時の社会制度とも関連が深いから大切な所なんですが…。

というわけで、今回は

荘園って何なの?

がテーマです。

荘園で一番苦労するのは、初期荘園、墾田地系(自墾地系)、寄進地系など、色々な用語が出てくる割には、それぞれがどのように違うのかがよくわからない、という点です。

それは、律令と並んで古代の国家体制の中核をなす最重要なテーマであるにもかかわらず、国家が統一した制度として生み出したものではないため、時代や地域によって、荘園の在り方が異なることが原因です。

しかも、時代が変わったから制度がガラッと変わるわけではなく、過渡期を経て変化するという点も理解を難しくしています。

そこで、各荘園を時系列に取り上げ、それぞれがどのような経緯で、どのような土地支配が行われていたのかをひとつずつ追っていきたいと思います。

まず最初に、各論に入る前に、荘園というのは何か、その一般的な点について確認したいと思います。

荘園は一般的に、奈良時代~戦国時代にかけて存在した、貴族や皇族、院、寺社、豪族など、有力者によって私的に所有された土地と説明されます。

これだけ見ると、あ、要するに私有地のことね!と簡単に思えるのですが、問題は時代ごとにその存在の形が複雑に変化していくことなのです。

さて、前置きが長くなりましたが、時代を追って荘園の変遷を見ていきたいと思います。

①初期荘園の成立と経営

まず、8~9世紀に成立した荘園のことを、「初期荘園」といいます。

その特徴は

A、律令体制の支配機構が運営にそのまま関わっている

B、施設や耕地だけ存在し、その荘園専属の荘民(人)がいない

という点です。

まずAについてですが、私有地なのに、国が運営(開墾や経営)に関わっている…というシステムがまずよくわかりませんね。

このお話を理解する時に、律令体制について押さえておくべき点も付け加えます。

律令体制は、中国(唐)の政治システムを導入した(日本仕様にカスタムして)と言われています。

では、どのような点でカスタムされていたのか、というと…。

日本の場合、それ以前から存在する首長制(国造制)にかぶせるような形で律令制を作ります。

国造とは、ヤマト政権に従属した古来からの地方領主たちのことです。

律令制では、国造たちを「郡司」に任命して、その支配力をそのまま利用しています。

※日本史の理解でよく間違えるのですが、国造→国司ではなく、国造→郡司です。

ですから、そもそも律令制の運用は、古来からの地方領主たちの協力なしでは成り立たない、ということになります。

話を戻します。

初期荘園の成立は、やはり天平15年(743年)の「墾田永年私財法」の制定以降です。

勅。如聞。墾田拠養老七年格。限満之後、依例収穫。由是農夫怠倦、開地復荒。自今以後、任為私財無論三世一身。悉咸永年莫取。其国司在任之日。墾田一依前格。但人為開田占地者。先就国有司申請。然後開之。不得回並申請百姓有妨之地。若受地之後至于三年。本主不開者、聴他人開墾。

天平十五年五月廿七日

この法では、墾田の私有が(地位により面積に制限はあるが)貴族や豪族に対して許可されました。

なお、関連するものとして天平勝宝元年(749年)の「寺院墾田地許可令」があります。これは、寺院に対して墾田の私有を許可したものです。

さて、今回はこの「寺院墾田地許可令」についてスポットを当てていきます。

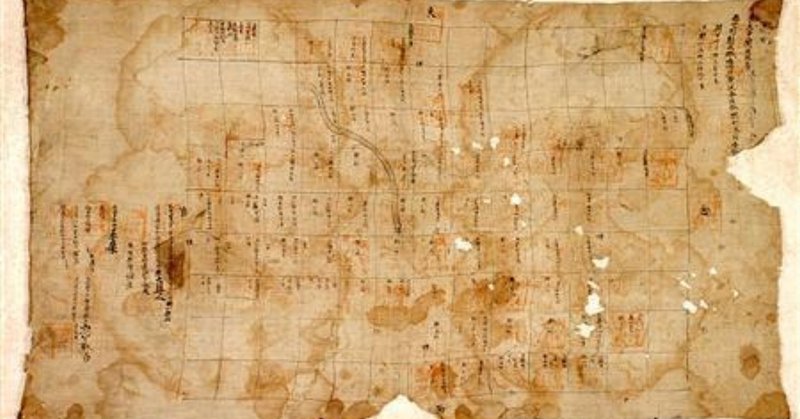

この初期荘園で著名なもののひとつが、東大寺が越前国に所有していた「東大寺桑原荘」です。

越前国東大寺桑原荘は、中央の役所である造東大寺司と、越前の豪族である生江東人(いくえのあずまひと)によってつくられました。

ここで、なぜ中央の役所が絡んでくるのか?と考えると、まず東大寺という寺の性格が関係してきます。

東大寺で有名なのは、やはり廬舎那仏。

この製作がスタートしたのが745年、開眼供養が752年です。

寺院墾田地許可令が出たのは749年。この時代の符号は偶然でしょうか?

実はこの寺院墾田地許可令が出た理由の一つに、「寺院への寄進」があります。

例えば東大寺の廬舎那仏は、いわゆる国家仏教の象徴的な存在です。

以前の記事でも触れましたが、この頃の寺院は「国家のために祈る」ことが大きな使命になっていました。

国のために祈る寺院に対する財政支援として、墾田の私有を許可したのです。

元々寺院には、寺田という私有地があったのですが、それに加えて国から田地が贈られた、と考えると良いでしょう。

しかし、寺院単独の力では田地を開墾や維持はできません(そのための人も資材もない)ので、国がそれらをバックアップしました。

特に、廬舎那仏を製作している東大寺への支援(寄進)は重要な事業でした。

そのため、中央の役所が積極的に開墾を主導することになったのです。

実際に、この東大寺桑原荘の最初期の土地は、造東大寺司が対価を払って大伴宿祢麻呂という人物から買い入れをしています。

この頃、越中や越前の国司には大伴氏が就いており、大伴氏は現地の実力者(郡司)ともつながりがあったと考えられます。

その実力者の一人、生江東人が、大伴氏とつながっていて造東大寺司が買い入れた土地を実際に管理していたのです。

生江東人からすれば、オーナーが大伴氏から東大寺に代わっただけのことで、管理人である自分自身のやることは変わっていませんね。

このように現地の郡司の協力が得やすい土地を中心にこの荘園は形成されていきます。

そして造東大寺司は、わざわざ倉庫などの施設と、貴重な鉄製を含む農具をそろえた「荘(開発拠点)」を整備した上で東大寺に引き渡しています。

しかも、その後の開墾や経営も、東大寺が直接行ったわけではありません。

もちろん生江東人、そして途中から曾祢乙麻呂(そねのおとまろ)という人物が運営を行っていました。

曾祢乙麻呂も、やはり現地の有力者であったと考えられます。

このように、初期荘園は国の機関や中央貴族が、現地の有力者(郡司)と協力して公的なルールの下で作り上げたものである、ということがおわかりいただけるでしょうか。

東大寺に限らず、初期荘園の多くが畿内、またはそれに近い地域につくられたのも、中央官庁や有力貴族と現地の有力者のつながりが強い地域にしか荘園を作ることができなかったから、と考えることができます。

桑原荘についても、もし東大寺の件がなければ、そのまま大伴氏の荘園として経営されていたことでしょう。

次に、Bの施設や耕地だけ存在し、その荘園専属の荘民(人)がいないという点について考えていきます。

初期荘園が成立した時期は、まだ公地公民制が機能している時期であり、名目上、人々は公民(班田農民)でした。

公民は、戸籍に登録されると班田を給付されていました。

班田の給付は、現在でいうベーシックインカムに性格が近いもので、調や庸など、税負担は成人男子がその多くを担っていましたが、税負担がない女性や子供、高齢者も班田をきちんと給付されていました(租は納める必要がありましたが)。

つまり、当時の人々は原則として公民として戸籍に登録し、給付された班田を耕すことで生活をしていたわけです。

そのため、私有地である荘園には専属の荘民はおらず、施設や耕地だけがある、という状態だったのです。

また、当時の耕地は現代の耕地と違い、せっかく開墾しても、少し放置すればすぐに荒れ地に戻ってしまいます。

ということは、開墾をしたら毎年きちんと作付けをして維持しなくてはなりません。

このような専属の農民がいない状態で毎年作付けをする、という状況はかなり厳しいものがあります。

そこで、維持の方法として「売田」という方法がとられました。

売といっても、「売却する」という意味ではなく、「期間限定で貸し出す」という意味です。

日本史の教科書などでは、「賃租」と呼ばれるシステムです。

つまり、初期荘園は、主に班田農民に対して賃租するという形で運営されていました。

賃租先を見つけるのは、その地域に繋がりがない東大寺には困難です。

当然、現地の有力者である生江東人や曾祢乙麻呂の力に大きく依存していたことでしょう。

付け加えですが、初期荘園はその性格から、いわゆる「不輸」や「不入」という特権はありませんでした。

不輸は「租」を納めなくてよい、不入は検田使など、国司の調査を拒否する特権のことですが、そもそも国の支配体制に依存している状態で、そのような特権が得られるはずもなく…。

不輸や不入の特権が得られるのは、荘園の経営が国の体制に依存しなくなった、もっと後のことになります。

というわけで、今回は荘園の成立とその運営について書いてみました。

しかしこの初期荘園は、ごく短期間で歴史の表舞台から消えていきます。次回の記事では、なぜ初期荘園は短期間で消えていったのか、その原因を探っていきます。

今回はここまで、ということで…。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました!

サポートは、資料収集や取材など、より良い記事を書くために大切に使わせていただきます。 また、スキやフォロー、コメントという形の応援もとても嬉しく、励みになります。ありがとうございます。