最近の記事

マガジン

記事

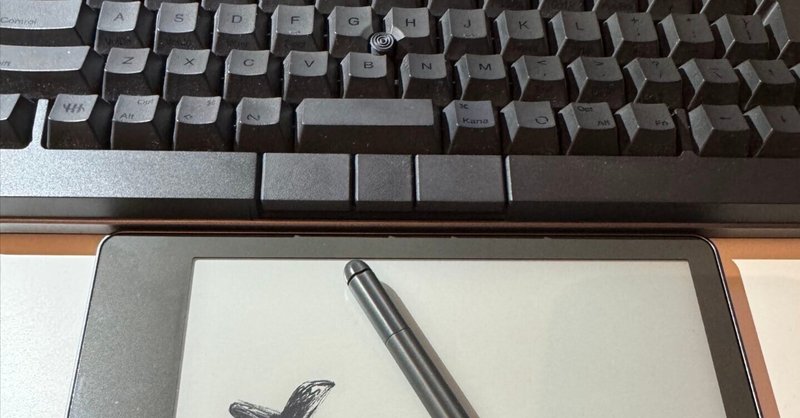

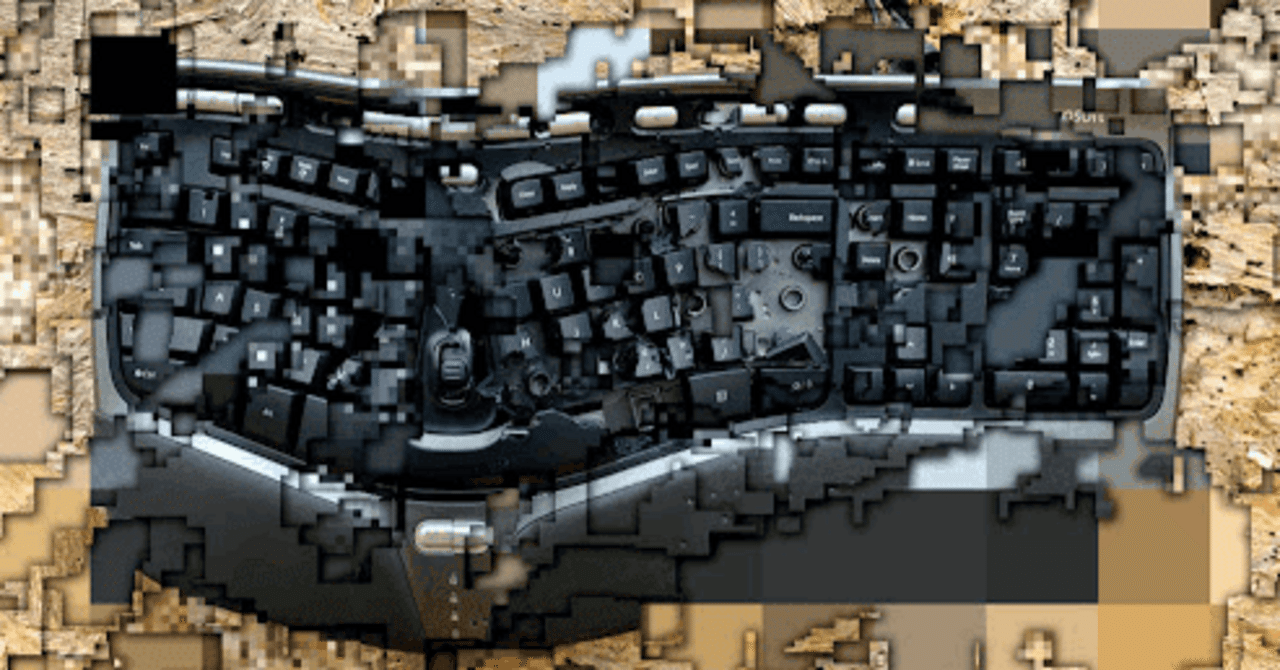

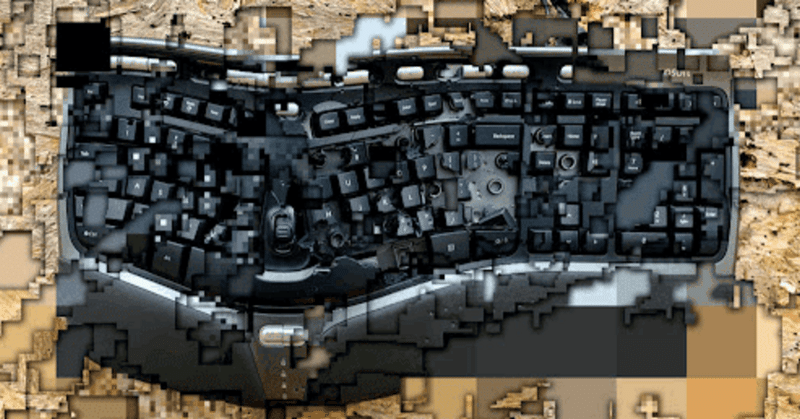

フラットネスをかき混ぜる🌪️第5回:認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced(series)」(2) ──《A shot computer keyboard, sliced》から認知プロセスを透かし見る👓

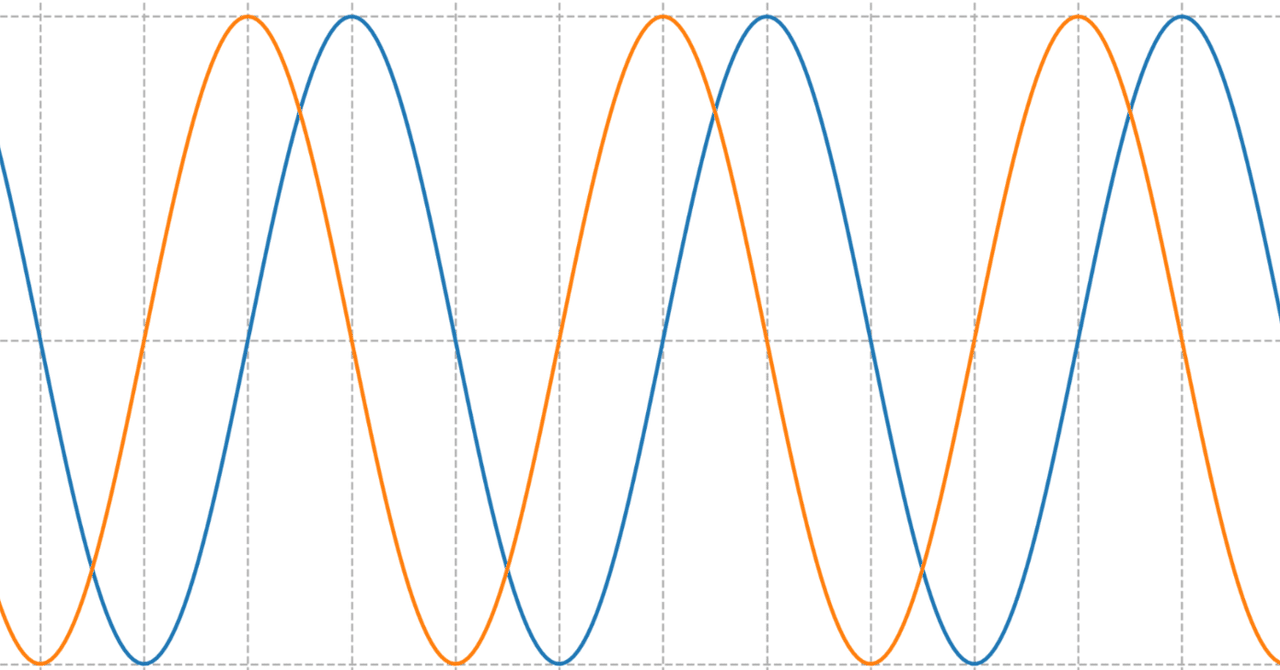

このテキストはiiiidに連載していた「フラットネスをかき混ぜる🌪️」を修正したものです. 前回は《A destroyed computer mouse, sliced》における複数の解像度を同時に見る体験を,低解像度だと粗いとされたり,高解像度だと鮮明とされたりするオブジェクトの表れの変化とリンクさせて記述していった.そして,作品に表れているピクセルのカクカクした感じを見ていると,私は世界を連続的表象として感じているが,実際のところ,意識に現れている世界は様々な解像度で構

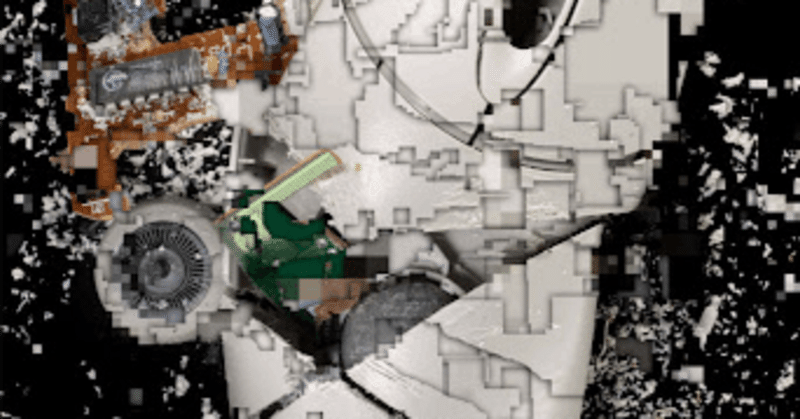

フラットネスをかき混ぜる🌪️第4回:認知負荷ゲームとしてのエキソニモ「Sliced (series)」(1)──《A destroyed computer mouse, sliced》を見る体験を記述する 👀✍️

このテキストはiiiidに連載していた「フラットネスをかき混ぜる🌪️」を修正・コメントしたものです. これまでの連載でブレイロックが書く「写真のフラットネス」について考えてきた.その結果,「写真のフラットネス」とは三次元の世界を二次元に変換するフィルムや印画紙のような物質を指すのではなく,二次元の表象から三次元のリアリティを立ち上げる主観的現象でもなく,モノ以前に根源的情報があるとした世界観が前提になるが,根源的情報を一つのフレームで切り出した「情報のフラットネス」と言える