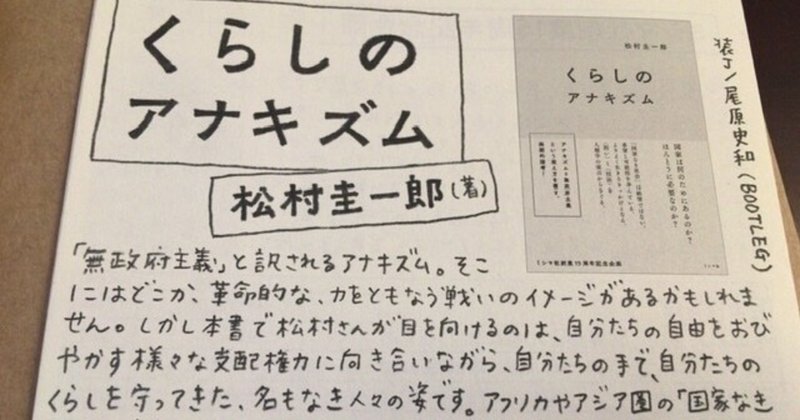

サブカル大蔵経929松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社)

さまざまなことが〈揺らぐ〉本でした。

国家や国体という言葉を大事にする人には信じがたい本かもしれません。世が世なら体制側に焚書にされる本だと思いました。

国家は戦争捕虜や奴隷を獲得して余剰穀物を収奪しないと存続できなかった。/つまり、まとまった人民がいて国ができたわけではない。国が周辺の人々を強制的にかきあつめることで国家が生まれた。p.29.34

国や政治家に依存する中で、本来の政治や民主主義が失われているのでは。

政治家は、所詮、法律をつくって、予算をつけるくらいしかできない。p.80

国会議員の仕事は法律を作ること、と議員さんが話すのを初めて聞いた時、えっ?と思いました。

そこで起きた著者の母が住む熊本地震。

すべて「がれき」となった。p.78

私の常識や積み上げてきた歴史が崩れた時、始まる〈くらし〉と〈営み〉。

つねになにかがもれでていて、それらがすくわれていく。そんな場が生まれていた。p.183

震災後、畑を耕す著者の母とご近所。

大変な状況の中でこそ浮上するつながり。

島岡は牛の様子をみにいくかたわら、芳川の家を訪ね、茶飲み話を重ねた。p.170

原発反対派が賛成派のもとを訪ね、町の分断を避け、別な事業推進を協議し、賛成町議は予算に反対したという実際の物語。

本書では、「人とお茶を呑む」行為が、民主主義の象徴として紹介されていたように感じました。

出生届を出さないと、子供は産まれたことにならないのか?p.17

昨年父の死亡届を出す時も思いました。私たちは、国と何の契約をしているのか?

実際最初期のメソポタミアではほぼ簿記の目的のためだけに文字が使われていた。/文化にとって文字は必要なかったのだ。p.31.33

これも衝撃というか。文字は会計のために生み出された。文字が無くても生きていける。その時はどんな暮らしだったか。

人が入れ代わり立ち代わり出入りし、家事も育児も、居合わせた人ができることをやる。p.44

エチオピアのある村の家庭。家族と近所の垣根のないくらし。バリ島のガイドさんも同じようなこと話してました。

「暴力や権力で威圧できる、既得権益などを独占している、ただそれだけの理由で他者を従わせてはならない」p.67

台湾デジタル担当相「保守的アナキスト」オードリー・タンのアナキズムの定義。

自由と平等を阻害するものに抵抗すると、

それは国に繋がっていき、国家が揺らぐ。

アナキズムは、たんに国家や資本主義の廃絶を求める運動ではない。p.133

私の父は自分を社会党や共産党ではなくアナキストだと言っていました。憧れもあったのかもしれません。反原発運動で座り込みをしていた時、非国民と言われました。

アナキズムが抵抗すべき権力は、国家だけの所有物ではないし、国家を廃絶したら、権力から逃れられるわけでもない。p.72

実は対峙する相手は国や権力者ではなく、自分自身なのかもしれないと思いました。

本を買って読みます。