ガン見確定!世界遺産「日光東照宮」の新解釈ポイント

私、TBSの「日立 世界ふしぎ発見」が大好きなんです。

ドバイに行ったのも、シンガポールのマリーナベイサンズに宿泊したのも、富士屋ホテルなどのクラシックホテルを巡ろうと思ったのも、赤坂迎賓館を訪れたのも、ライト建築に興味を持ったのも、全てこの番組から。

そしてこの秋、日光に行くと決めたのも!

全国旅行支援も年明け以降も延長が決まるなど、効果も高いようで、連日、ニュースでは観光地の賑わい、混み具合の様子が報道されています。

この3年、人気の観光スポットで人がいないステキな写真がいっぱい撮れたので、嬉しいような、名残り惜しいような?

いえ、嬉しいことですね!

「世界ふしぎ発見」でも何度か日光が取り上げられ、予約も済ませたところに、フジテレビ「林修のニッポンドリル」の「学者と巡る日光東照宮」も見ちゃったもんだから!

日光東照宮の歴史や見どころが分かり、さらには長年「謎」とされていたことが近年解明されたこと、新たな新解釈が沢山あることを知り、「ガン見」確定で行って来ました!

⭐豪華絢爛にもほどがある!?

「日光東照宮」は、多くの観光スポットがある日光の中でも、外国の方にとっては最も人気のある場所でしょう。

もちろん、東日本屈指の修学旅行スポット!

東照宮は1617年に徳川家康公を祀る神社として創建。

1999年、日本で10番目に登録された世界遺産です。

でも、徳川幕府が倒され、明治の新政府の世になると、江戸時代の賑わいは消え、参拝する人も激減し、東照宮の経済状況はひっ迫したといいます。

そんな東照宮を救ったのが明治11年に来日したイギリス人冒険作家、イザベラバードだったのです。

ベストセラーとなった彼女の著書「日本奥地紀行」というガイドブックの中で、日光のことを「楽園」と記しているほどで、中でも東照宮のことは「日本で最も美しい」と賞賛し、多くの外国人が日光を訪れるようになったのです。

でも、そんな東照宮は、昭和までは不評だったといいます。

「派手過ぎる」

「装飾過剰」

「徳川家の権力を象徴し過ぎて下品だ」

確かに、キンキラキンで、豪華絢爛!

なんと、現在の価値にすると、およそ1000億円を投じて造られたそうです!

すごっ!

⭐石碑の文字を書いたのは「あのお方」

日本最古の西洋式ホテル「日光金谷ホテル」から東照宮へは徒歩で。

「神橋(しんきょう)」の前を通り、「世界遺産 日光の社寺」と刻まれた石碑から上がっていくと、まず目に入ったのは輪王寺。

10月末で既に紅葉がキレイでした。

入り口に見えて来た「東照宮」と書かれた石碑。

ここでガン見ポイント!

実は、この文字を書いたのは、2024年の新一万円札の肖像となる

渋沢栄一氏、だというのです!

大正時代、家康没後300年祭が執り行われ、祭りの会長だった渋沢氏によってこの石碑の文字が書かれ、建造されたそうです。

そもそも、15代将軍の慶喜の家臣だった渋沢氏。

慶喜が敬愛していた家康を祀る日光を盛り上げるために、宇都宮~日光を結ぶ鉄道を開通させるなど、ゆかりのある地だったといいます。

この石碑も、多くの人が知らずに素通りしてしまうそうです。

聞いてて良かった!

ガン見!

入ってすぐに目に入る五重塔も美しい!

3.11の大地震の時にもびくともしなかったのは独特の免震構造があるからで、塔の中心にある心柱は珍しい懸垂式で、4層の部分から吊り下げられていて、これを振り子にして振動を逃がすという仕組みだそう。

東京スカイツリーにもこのシステムが応用されているというから驚き!

⭐怪奇現象と言われた「石鳥居」の謎が解明!?

境内の入り口にある石鳥居(一の鳥居)。

日本三大石鳥居の一つで、その高さ9m。

1949年(昭和24年)、栃木県今市市を震源とする今市地震の際、ここである怪奇現象が起こったと言い伝えられていました。

地震で柱の継ぎ目が10cm程ズレてしまったのに、その後、勝手に戻った、というんです!

その謎が解明されたのは、「東照大権現」(家康の死後の名前)と書かれた扁額の修繕のため、足場を組んでその詳細が見れる状態になった時のこと。

実はこの石鳥居は15個のパーツで作られており、上部は軽くするため空洞であることが判明。

そして、柱の継ぎ目には、「心木(しんぎ)」という1本の木が入っていて上下の柱をつないでいることが分かったのです。

この「心木」の上部は丸みをおびていて、隙間があることで、まるでやじろべえのようにズレを自己修復する耐震機能が施されていたというのです!

すごっ!

ガン見!

そして重要文化財の「表門」をくぐると御神域。

左右の仁王様は、この神域に邪悪なものが入ってこないようにと、睨みを利かせているそうです。

⭐「見ざる言わざる聞かざる」は人生の一場面!

続く「神厩舎(しんきゅうしゃ)」「御水屋」と、重要文化財だらけ!

そしてこの「神厩舎(しんきゅうしゃ)」こそが、日光と言えばの!

「見ざる、言わざる、聞かざる」

【三猿】の彫刻がある場所なのです!

「神厩舎」とはそもそも神馬をつなぐための厩(うまや)。

猿の彫刻が施されているのは、猿は馬の健康を守るとされているから。

この彫刻、人の一生を8面16匹の猿で表わしていて、そのうち第2面が三猿。

そうだったのか!

ガン見!

第1面は誕生の場面で、母親と赤ちゃん猿。

第2面は幼少期。

周りの影響を受けやすい時期のため、「世の中の悪いことは、見ない、聞かない、言わない」という教訓。

そして3面から4面になるところでは、親からひとり立ちしていく猿が描かれ、1,2,3面から1段上がったところに4面以降が描かれています。

ほ~ほ~。

そして6面~8面までは人生の曲がり角として、建物の角を周ったところにありました。

⭐彫刻の動物の数に隠された新解釈とは?

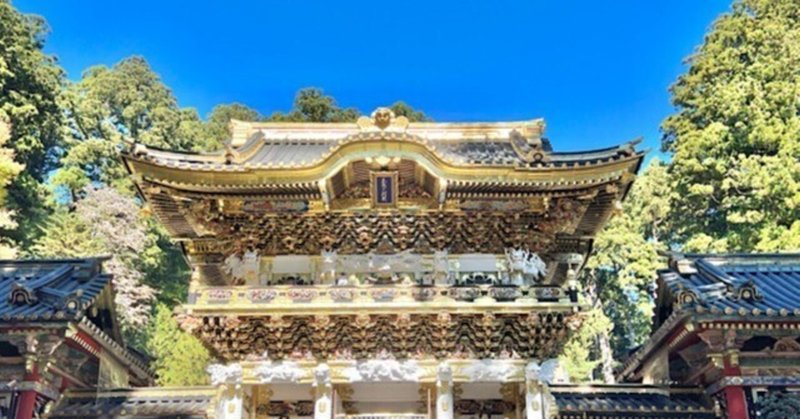

見る者を圧倒する煌びやかさ、東照宮の象徴でもある「陽明門」。

陽明門の左右には、狛犬と随身像。

徳川家康を祀る神社だけにこれは家康だろうと思っていたら、桔梗紋が付いているので明智光秀だ、いや、織田信長だという様々な説があるそうです。

美しいとはいえ、東照宮を「豪華すぎて品がない」「中国文化の影響が濃過ぎて日本らしくない」と言わせる大きな要因こそ、この「陽明門」の豪華な彫刻なのでしょう。

色とりどりの彫刻は、陽明門だけでも、508体。

東照宮全体では、その数なんと5173体!

家康を神格化した白い龍が存在感大!

目と歯と爪が金色!

彫刻には龍、虎、兎などの動物が沢山。

これらは干支を表していると言われ、その数には、先代への畏敬の念が込められている、というのが最近の新解釈だといいます。

🔷龍 92体

東照宮を創った第3代将軍、家光の干支は龍

🔷虎 38体

東照宮が祀っている初代将軍、家康の干支は虎

🔷兎 19体

第2代将軍、家忠(家光公の父親)の干支は兎

龍、虎という強さを表す動物についで兎が多い理由もなるほどです。

そして陽明門のどちらの面にもびっしりとあるのがこの2段重ねの龍!

どれも上下に2頭ずつ。

そして拡大してみると(あ、拡大しないと見えないのは私が老眼だからかもしれませんが)、上下の龍が違う!

上の龍は上あごの上に鼻があって角が2本で、いわゆる龍。

でも、下の龍は豚鼻に角が1本!

実は、豚鼻&角1本のものは龍ではなく、資料では「息」とだけ書いてあり、「いき」と読むのか「そく」と読むのかも分からないそうで、出てくるのは日光東照宮の文献にのみ。

未だ解明されていないそうです。

⭐今も昔もおやじギャグ!?「蔵(ぞう)」だゾウ

東照宮では、彫刻など様々なところに職人の遊び心が垣間見えるといいます。

「上神庫」という倉庫があり、その屋根の下には、白と黒の象の彫刻(左)

当時の日本人にとって、象は実際には見たことがない動物だったはずなのに、ここに描かれている理由は・・・

この倉庫、正式名を「御宝蔵(ごほうぞう)」というんです。

つまり、「蔵(ぞう)だゾウ」ってことらしい。

ん~

昔も今も、おやじギャグなんですかね!(笑)

⭐家康の遺言が彫られた?「唐門」

本殿への入り口、国宝「唐門」。

中国王朝を思わせる造りで、611体の白い彫刻は、相当手の込んだ細かいものでした。

この彫刻の意味するものというのが長年、研究者の間でも議論となっているそうです。

中国4000年の歴史の中で最も平和な時代を治めたという伝説の王様、

堯(ぎょう)、又は、舜(しゅん)

を掘ったもの、というのが今までの通説。

でも研究者による新解釈は、これは明治維新につながる家康の遺言ではないか?というもの。

堯(ぎょう)は実の息子がいるにも関わらず、自分の息子ではない舜(しゅん)に政権をゆだねました。

現に徳川家も豊臣家の跡取りには実力がないと、政権を奪い取っていて、

「優秀な人材にこそ、政権をゆだねるべき」

と願って、家康の御霊を祀る本殿の前に、あえてこの彫刻だったのでは?というのです。

そして250年後、徳川最後の第15代将軍、徳川慶喜の時代に政権を返上する大政奉還へとつながっている、というのが新解釈。

面白い!

令和4年は、徳川家康公の生誕480年の年。

写真は撮れなかったけど、この日、普段は入れないという本堂の階段の下にまで入ることが出来たんです!

ツイテル!

東回廊には「眠り猫」という国宝の彫刻。

「警戒心の強い猫すらも安心して眠りに付ける世の中」

を意味すると言われているそうです。

⭐伊達政宗が焦って奉納!?

境内には、全国の大名から寄進された多くの灯篭がありますが、その中でも、陽明門に一番近い灯篭が、伊達政宗から贈られたという

「南蛮鉄灯篭」。

他が石灯篭なのに対してこれは鉄。

「南蛮鉄」ということは、ポルトガルから輸入した鉄と思われ、伊達政宗が3年の歳月、3年分の税収をかけて作ったもの、というのが通説で、看板にもそう書いてありました。

が!

新解釈はこう。

当時、伊達政宗は仙台にいて、江戸の息子からの手紙を受け取ったといいます。

「おい、おやじ!東照宮に対して、全国の大名が灯篭を奉納しているらしいけど、うちはどうするの?」

「なんだと!?」

こんな会話があったのでしょうか。

そこから大急ぎで、なんと約1ヶ月で作られた、というのが調べで分かったそうなんです。

ポルトガルから輸入した「南蛮鉄」と思われたこの鉄灯篭。

だとしたら、そんなに早く作れたわけがない!

つまり、岩手の南部鉄だったのでは?と、定説が覆ったといいます。

昔、教科書で習った歴史が後に修正されているものってありますよね。

「いい国つくろう鎌倉幕府」、つまり鎌倉幕府の成立は1192年、と言われていたのに、今では1185年になっているとか。

唯一、覚えているのがそれなのに、残念!

⭐静寂に包まれた家康公の墓

平日でも人が多い陽明門や本殿などの賑わいをよそに、ふっと静寂に包まれるエリアがありました。

それが、家康公の墓、「奥社宝塔」。

昭和40年、東照宮350年祭を機に公開されたそうです。

「世界ふしぎ発見」の中で、ミステリーハンターのハリー杉山さんが、 「tranquility(静寂)」

と表現されていたのが印象的でした。

この英語、覚えておこう♪

大きな杉の空洞に願うと願いが叶うという、御神木「叶杉(かなうすぎ)」があり、自分と家族・友人の健康、そして世界平和を願ってきました。

創建から400年以上の歴史ある東照宮だからこそ、どんな時代を経て、今、ここに佇んでいるのか、興味深く見ることが出来ました。

それ以外にもいっぱいいっぱい、貴重なもの、注目すべきポイントがあると思いますが、ガン見ポイントを絞っていくと、すごく見やすいな、と思った日光東照宮でした。

長文、お読み頂き、ありがとうございました!

⭐⭐戸川みゆきのインスタグラム⭐⭐

国内旅行アカウント

グルメアカウント

海外旅行アカウント

ライフスタイルアカウント

ダイビングアカウント

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?