英語力を爆ノビさせる「想像力の鍛え方」

皆さんこんにちは!

ドラゴン桜塾塾長の永田耕作です。

今回は「想像力の鍛え方」をテーマにしてお話ししたいと思います!

「えっ、勉強と想像力って何の関係があるの?」と疑問に感じた人もいるかもしれません。

そんな風に考えるのも正に「想像」ですが、実はこれは英語力を爆発的に伸ばすのに重要な要素なのです。

想像力とは、現実には存在しないものや出来事を頭の中で思い描く能力を指します。

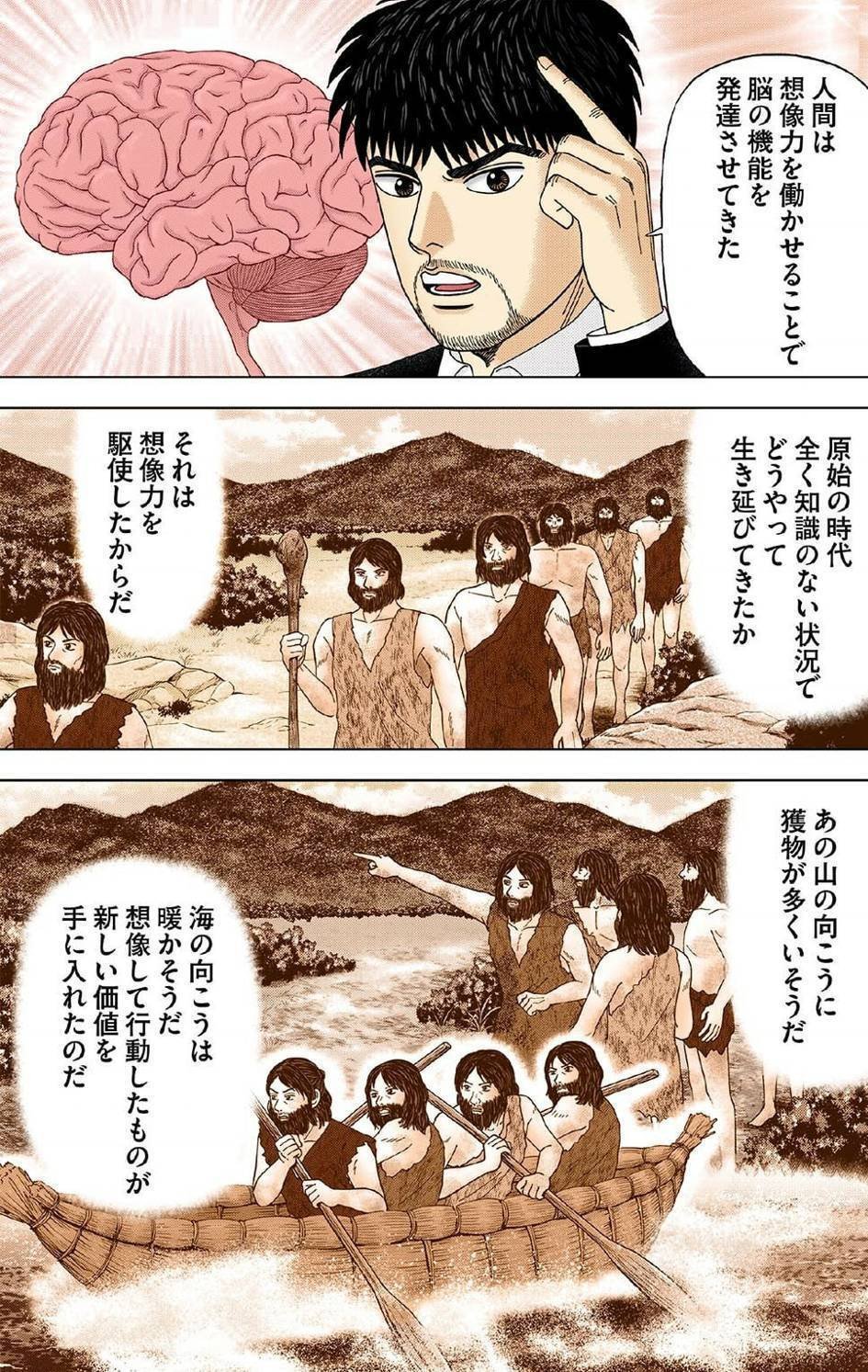

新しいアイデアを創造し、問題を解決し、芸術作品を生み出し、未来を予測するために重要です。『ドラゴン桜2』でも、桜木先生が想像力の大切さを説明しているシーンがありましたね。

このドラゴン桜noteの編集長である青戸さんは、「頭の良い人は想像力が違う」と言います。青戸さんはこれまで15年以上にわたって、家庭教師や塾講師として多くの生徒に勉強を教えてきました。

その経験を通じて、頭が良くなるために一番必要な力は、記憶力や集中力ではなく「想像力」ではないかと仮説を立てたのです。

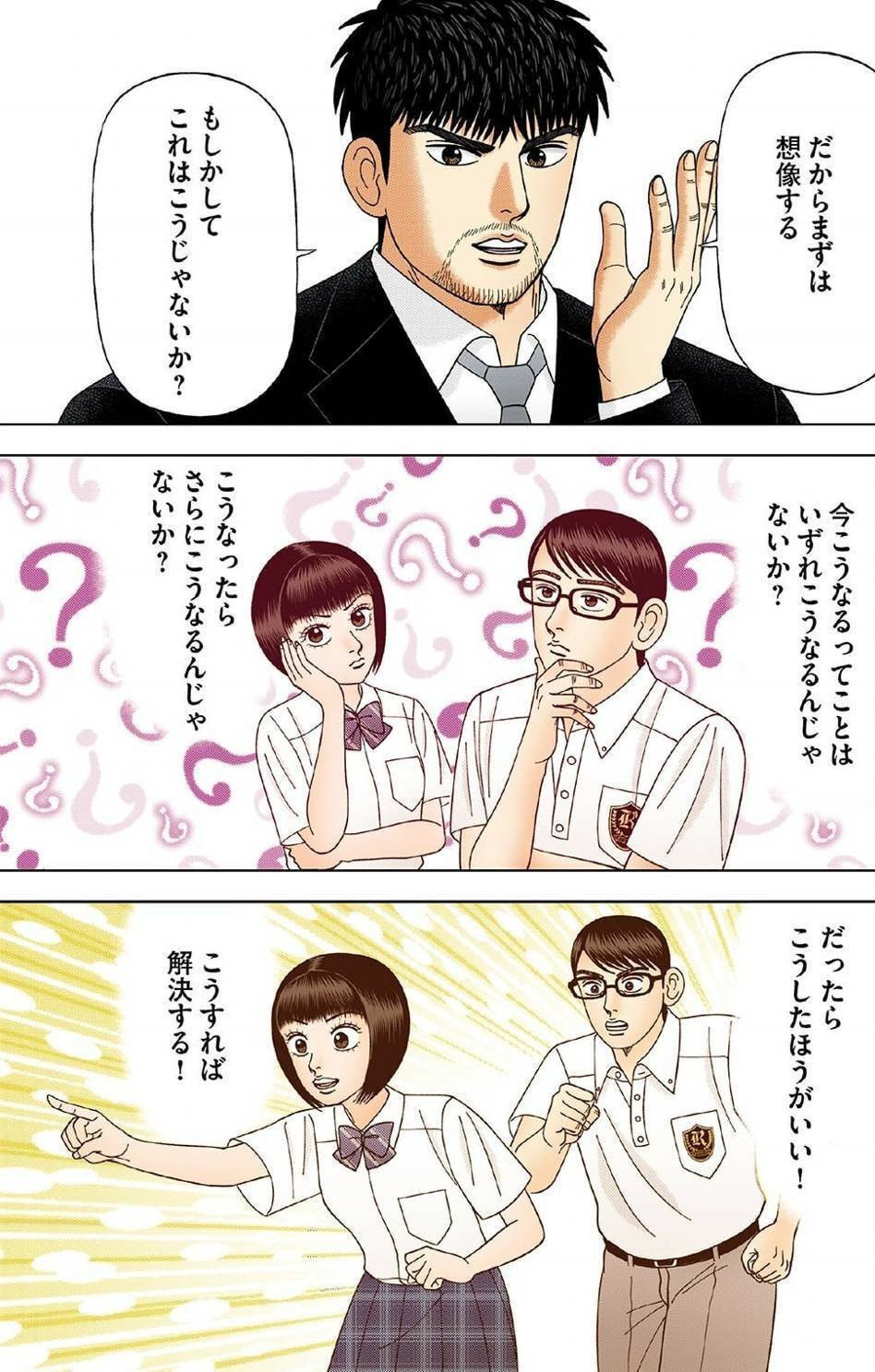

ここでいう「想像力」をもっと詳しく説明すると、「自分で仮説を立てて合っているかを検証したり、前後の文脈や問題文の条件から論理的な筋道を立てて考える力」という意味になります。

この力が、英語の長文問題を読んでいたり、分からない単語を見つけたりした際に重要になるのです。

今回はこの想像力の鍛え方について、実際の英語の入試問題を具体例としてあげながら解説していきます!

ー想像力を鍛える問題①ー

まずは、こちらの英文をご覧ください。

It was so inviting that one day I couldn’t resist going inside, ….

これは東大入試の英文の一部を抜粋したものです。

主語の ”it” は灯台を指していて、普段は入れないはずの灯台の扉がたまたま半開きになっていて中がのぞけるので、語り手の少年が ”I couldn’t resist going inside”(思わず中に入ってしまった)という内容です。

さて、みなさんもう一度英文を見てみてください。「何か変だな?」と感じるところがないでしょうか?

そうです、太字で示した“inviting”という単語です。

“invite” は「招く・招待する」という意味でよく知られる、基本レベルの動詞です。

ここではその ing 形が使われているのですが、違和感が生じる原因は ”inviting” の前後にある ”so~that” の部分です。

これは重要文法の一つ「so~that…構文」と呼ばれるもので、「~」の部分には形容詞や副詞が入り、「とても~なので…だ」と訳されます。

問題文にある ”resist ~ing”(~することに抵抗する)と組み合わせると

This flower was so beautiful that I couldn’t resist buying it.

(この花がとてもきれいだったので、思わず買ってしまった)

のような文が作れます。

ここでもう一度、元の問題文を見てみましょう。

It was so inviting that one day I couldn’t resist going inside, ….

この文を直訳した場合、「とてもinvitingだったので」、つまり「とても招待していたので」という少し不自然な日本語になります。文法的に考えても、”invite” は元々が動詞なので、「so~that…構文」の「~」の部分に入るのはちょっと変ですね。

この不自然さを解消するために必要なのが、「想像力」になるのです。

このような意訳(自然な日本語にするために工夫して訳すこと)が必要となる文を見つけたら、まず前後の文脈を確認しましょう。

今回の文章では、「普段は扉が閉まっている灯台が、その日だけなぜか半開きになっていて中がのぞけたから思わず入ってしまった」という話でしたね。

ここから、この話の語り手の「灯台の中がどうなっているのか興味を惹かれた」という心理が想像できます。

もう一つ手がかりになるのは、”invite” の元の意味です。先ほども述べた通り、”invite” には「招く・招待する」という意味があります。

この「招く」という言葉をもう少し深く考えてみると、「誰が・何が」招いているのか、という動作主が存在するはずです。

さらにそれだけではなく、「誰を・何を」招いているのか、という招かれる側の存在も考える必要があります。

今回の場合なら、「招いている側」が「灯台」であり、「招かれている側」が「主人公」となりますね。

ここまで整理した上で、「ではなぜ主人公は招かれているのか」ということを考えると、「灯台が主人公にとって気をそそられる存在だったから」「魅力的な存在だったから」ということが推測されます。

よって、この文章の場合は ”inviting” を形容詞として、「気をそそられるような」「魅力的な」というように訳出すると、上手く解釈することができるのです。

実際に辞書で調べてもそのような意味が載っていますが、受験ではそこまで目にする単語ではないでしょう。

それでもこのように想像力を駆使することで、知らない単語でも前後の文脈から意味を推測して、正しく読めるようになるのです。

英語の文章を読んでいると、覚えた単語の意味を単純に当てはめて考えても上手くいかないことが意外とあります。だからこそ、想像力が大事になってくるのですね。

ー想像力を鍛える問題②ー

さて、想像力が必要な問題をもう一つ解いてみましょう。

… and mistakes may snowball.

この文は、京大の和訳問題として出題されています。ここで気になるのは、太字で示した "snowball" です。

文中の”mistakes”は「誤解」という意味で使われており、省略された部分も含めると、「人間同士のコミュニケーションでは、どうしても誤解が生じてしまうことがある。そして一旦誤解が生じると、その誤解は”snowball”するかもしれない」という内容になっています。

これを踏まえて、”snowball” の部分の訳を考えていきましょう。

まず大事になるのは、文法の知識です。

この文では ”mistakes” が主語、”may” が「かもしれない」という意味を表す助動詞なので、その後ろにある ”snowball” は動詞であることが分かります。

”snowball” はスペルから想像すると「雪玉」の意味ですね。これが動詞になるので、雪玉を使った動作を考えてみましょう。

恐らく、パッと浮かぶのは雪合戦ではないでしょうか。でも、「誤解が雪合戦するかもしれない」というのはちょっと変ですね。

そこでもうちょっと想像を膨らませてみましょう。雪玉を使って他にすることといえば、転がして徐々に大きくして、雪だるまを作ることが思い浮かんでくるのではないでしょうか。

そうです、ここでの ”snowball” の意味は「雪だるま式に膨らむ」となるんです。辞書で調べても、この意味で載っています。

つまり、元の英文は「コミュニケーションでいったん誤解が生じてしまうと、その誤解が雪だるま式に膨らんでいくかもしれない」と訳すことができるのです。

このように、自分が持っている知識と想像力を活用すれば、分からない単語でも意味を推測して文章を読めるようになります。これまで単語でつっかえて長文を読むのが苦手だったという人は、ぜひ参考にしてください!

おわりに

今回は「想像力の鍛え方」ということで、青戸さんが紹介してくれた具体例を挙げながら、英語の問題での「想像力」について説明していきました。

今回の話は、僕が塾長を務めるYouTubeチャンネル「ドラゴン桜塾」でより詳しく説明していますので、ぜひこちらもご覧ください!

今回の記事は、ここまでとなります。

それではまた次回の記事でお会いしましょう!

ここから先は

リアルドラゴン桜 東大生たちから学ぶ、逆転合格の作法

実際の東大生の中にも、ドラゴン桜のように、様々な工夫・出会いを経て、東大合格を勝ち取った『リアルドラゴン桜』な東大生たちがいる。 そんな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?