陳列、あるいは展示をめぐって──愛知県美術館「幻の愛知県博物館」レビュー

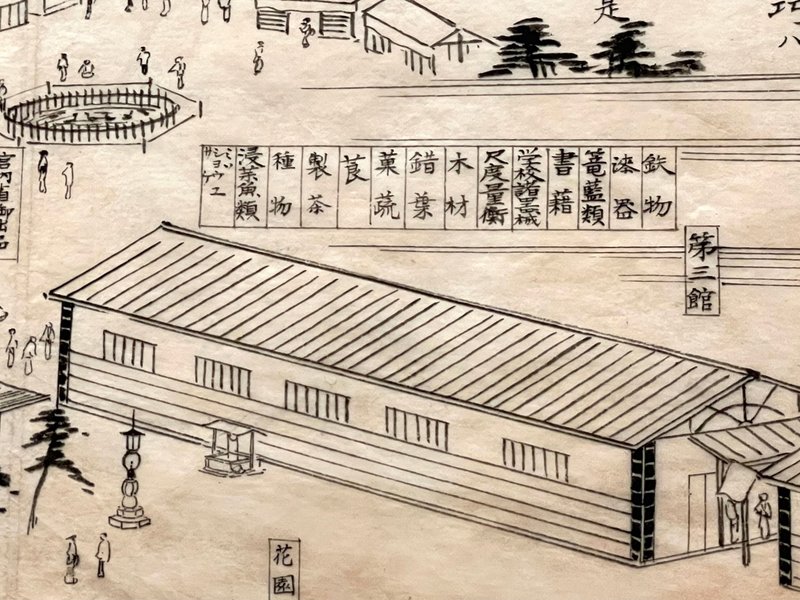

日本に博物館ができたのは明治期のことである。近世にも薬品会など、物品を集めて観覧に供するイベントはあったが、欧米のミュージアムに範を取った博物館がつくられるのは、徳川幕府が滅びて西洋文化が大量に流入する近代以降のことである。ただし明治初頭には博物館が何をするところなのかの理念がまだ固まっていない。西洋でいうところのミュージアムが何を目的とした場所なのか、ほとんど誰も知らなかったのである。「明治十一年愛知県博覧会独案内」は、博物館の前身である博覧会で、現在からすると奇妙なまでに雑多な展示がおこなわれていたことを示している。

名古屋市鶴舞中央図書館蔵

「鉄物」、「漆器」、と並んで「書籍」、「尺度量衡」、「菓蔬」、「ミソ/シヨウユ/サケ」等が陳列されたとある。

博物館に類する全国の施設は、殖産興業を掲げて技術の紹介を主眼に置く、物産陳列の場として運営するものが大多数であった。そして、かつて愛知にも、「博物館」と名のつく施設があった。「幻の愛知県博物館」は、当時の愛知における博物館の展示とその背景を紹介する企画展である。

ところで、この展覧会の告知を最初に目にしたとき、期待とともに一抹の不安が胸をよぎった。なぜ博物館ではなく美術館で博物館史の企画展をひらくのかという疑問である。

理解できないわけではない。現在、愛知県は県立の総合博物館をもたない。それゆえ、県下最大規模の博物館である名古屋市博物館がその欠を補うように、奥三河の花祭など、市外の歴史・民俗も含めて常設展で紹介している。もちろん各市町村にも博物館施設はあり、各々が地域の文化と自然について展示しているのだが、県全体を包括的に調査対象とした館がないのである。この現況に対し、県立の施設である愛知県美術館が、常設とまではいかずとも、愛知県における博物館の近代史を回顧するのは筋が通っている。

しかし、博物館と美術館は少なくとも呼称の上では区別されている。私たちが博物館、美術館と聞いて思い浮かべる空間や展示物も、おそらく別物のはずだ。愛知県美術館はこの区別を乗り越えて展覧会をつくるのか、そもそもそのようなことは可能なのか。こうした小さな不安が、展示を見る日まで頭の隅にあった。

結論から言えば、この不安はまったくの杞憂だった。展示を見て新たに生じた疑問や不満がないではない。だがそれでも、本展は展覧会に関心のあるすべての人にとって重要な問い、すなわち「博物館と美術館の違いはどこにあるのか」という問いを投げかけてくれた。この問題を通じて、私たちは博物館(美術館)概念の再検討をすることになるだろう。

展示の形式にみる博物館/美術館の境界の相対化

博物館と美術館はどう違う(と私たちは考える)のか。大まかに分ければ、後者が美術・工芸作品とそれに関連する資料の収集・保存と展示を役目とするのに対し、前者は美術に限らない歴史、考古、民俗、自然史等を対象としている。ほかにも展示会場の形態や職員の活動など、さまざまな違いがある。

しかし、1951(昭和26)年に制定され、改正を重ねつつ現在も公共博物館運営の法的根拠となっている博物館法では、博物館と美術館を区別していない。同法の第二条には、「この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。以下同じ。)し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関〔中略〕のうち、次章の規定による登録を受けたものをいう」とある。収集対象の分野に「芸術」が含まれている通り、芸術作品の調査収集を目的とする美術館も、同法では「博物館」に含まれる。

また博物館でも、美術家の回顧展をひらいたり、地域にゆかりのある美術作品を収集対象としたりすることはごく普通にある。そもそも翻訳語としての博物館と美術館は、英語ではいずれもmuseumにあたり、あえて区別する場合はmuseum of artのように標記する。このように、博物館と美術館を定義において厳密に区別することは難しい[1]。

今回の「幻の愛知県博物館」の意義のひとつは、両者の境界を検討することにあると、少なくとも筆者は考える。博物館と美術館はどこが違い、どこが同じなのかという、本稿の冒頭に掲げた問いに、展示という形で応答するのである。

展示は3章からなる。第1章の「旅する金鯱」では、明治になって名古屋城天守閣から降ろされた金鯱が、1872(明治5)年の内国博覧会を筆頭に各地で展示されたあとを追う。続く「幻の愛知県博物館」では、1878(明治11)年に名古屋は大須の總見寺に設立された博物館が、愛知県博物館、愛知県商品陳列館などと名称を変更しながらおこなってきた活動を紹介する。あわせて同じく大須の七寺に設立された、私立の自然史博物館である愛知教育博物館の旧蔵資料も展示する。最後の「ものづくり愛知の力」では、もし愛知県博物館が今も残っていたらという仮定をもとに、古代から現在までの産業に関する県内の資料を展示する。

本展でまず注目されるのは、博物館展の名にふさわしい展示資料の幅の広さだ。いわゆる美術作品に限定しないのは言うに及ばず、絵葉書、雑誌、動植物標本、考古資料、陶土など多岐にわたる。資料の所蔵先も興味深い。前述の名古屋市博物館やあいち朝日遺跡ミュージアムなどの博物館施設はもちろんだが、愛知県図書館、名古屋市鶴舞中央図書館、西尾市岩瀬文庫といった図書館や、愛知県公文書館資料が多数を占めているのである(岩瀬文庫は1908(明治41)年に岩瀬弥助の私立図書館として発足し、現在は市立博物館として運営されている)。こうした資料の借用はMLA連携のひとつの好例といえよう。企画担当者が日頃から広範な関心を持ち、県下の施設の所蔵資料について丹念に調査していたからこそ実現したといえる。

加えて、この会場においては「作品」、「資料」といった分類は相対化される。ふだん私たちは美術館の展示で、絵画、彫刻、インスタレーションといった作家による制作物を作品、その補助としての雑誌記事やインタビュー映像などを資料と漠然と分けているが、これらは美術展覧会の流れを明確にするための仮の規定にすぎない。人は物から意味を取り出すために物を分類し、特定の文脈に位置づけるのだが、この作業が物を括弧に入れる行為である以上、括弧があることを常に意識していなければならない。しかし私たちは往々にして括弧の存在を忘れ、その状態が“自然”だと錯覚する。

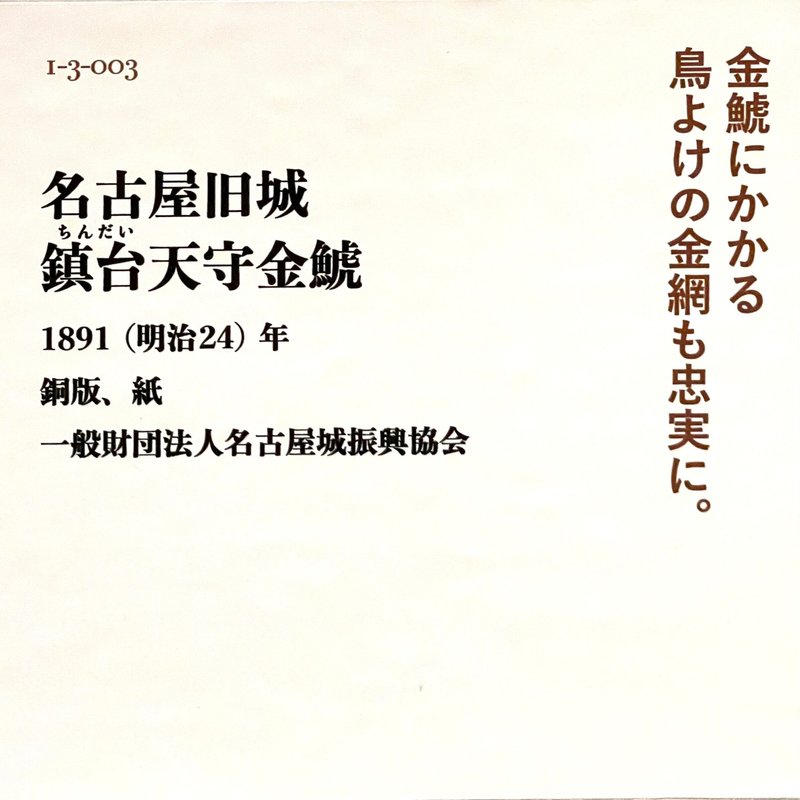

本展は、そのような錯覚から一時目を醒まさせてくれる。いつもなら「作品」として鑑賞されるであろう名古屋城を描いた石版画も、ここでは金鯱の移動を追うための痕跡となる。他方、単に描かれたモチーフ(≒内容)を示すだけの「資料」にとどめることもない。

明治中期に発行された名古屋城の石版画に付すキャプションには、「金鯱にかかる鳥よけの金網も忠実に」という簡潔な解説がある。この指摘に従って画面を観察すると、確かに金鯱の上から金網が白抜きで描かれている。ただし、この場合「描かれている」と記すのは正確ではない。なぜならこの石版画は黒の単色刷で、白いインクを乗せているわけではないからだ。石版画では石版上の絵を修正する際、スクレイパー等で石を直接削るのだが、削った部位をそのままにして印刷すると白く抜ける。ヨーロッパの工房ではこれを応用して白を「描く」技法がすでにあったが、日本においてはかなり早い事例だろう。キャプションに添えたたった一言の解説が、表現の特徴と歴史背景の両方を明らかにする重要な細部を指し示したのである。鑑賞と文脈の分析を両立させる、見事な展示手法といえよう。

一般財団法人名古屋城振興協会蔵

さらに全体を通して見ても、展示のストーリーラインを簡潔に打ち出すための整理が行き届いている。個々の資料に添える解説は上記のようなただ一言のキャッチコピーのみで、全体の概要を示すのは各章冒頭の導入文に委ねられている。小さな図版は引き伸ばしてターポリンに印刷することで見やすくしているが、同時にこのターポリンが動線にリズムを生み出す。こうした工夫のおかげで、多種多様な資料がひしめいていても疲労を感じることなく見ることができる。

もっとも本展の設計に関しては、個々の資料に対する解説の不足など、とりわけ資料の背景の理解を重んじる立場から批判があるかもしれない。たとえば朝日遺跡の出土資料のコーナーがコンパクトすぎて、資料と遺跡の特徴が伝わりきらないとの危惧が想定される。筆者はそのような意見に同意を示すものであるが、一方でここにこそ本展が美術館の展覧会たる所以があるとも考える。つまり、背景の情報を犠牲にしてでも物そのものに向き合ってほしいという、美術の分野にしばしば見られる展示の指針が表れているのである。大きなストーリーラインは提示しつつも、物を前にしている間はひとときそのことを忘れ、鑑賞に専念してほしいとの企画者の姿勢が示されているといえよう。

ただ、ひとつだけ不満を記すと、展示のストーリーだけでなく、時空間の系統ももう少し整理してほしかったという憾みがある。第1章では名古屋城の保存問題と東京における初期博物館整備の問題とが一緒くたになって提示され、第2章では大正後期における日本の陳列館の外地への展開と、明治期のうちに廃館した愛知教育博物館とが並列して出てくる。たとえば、明治期には愛知県博物館と愛知教育博物館が大須に一時並び立っていたことなどは、一言指摘しておくだけでも来館者が頭の中に年表と地図を描くのに役立ったのではなかろうか。

もちろんこれがないものねだりであることは承知している。ひとつの展覧会で伝えられる事柄には限りがある。だからこそ、展覧会図録の発行は会期中に間に合わせてほしかった。日本における博物館教育の基礎を築いた棚橋源太郎は、博物館展示における参考文献の重要性を指摘する。展示は学習の到達点ではなくあくまで契機であり、そこで関心を持った事柄について来館者が自ら学ぶことこそが肝要と説くのである(『博物館教育』創元社、1953年、198頁)。本展でも、図録が間に合わないならせめて参考文献リストを会場に置いてほしかった。

だがこの欠点を踏まえても、「幻の愛知県博物館」には学ぶところが多かった。ここまで展示の形式について考察してきたが、以下では内容について述べたい。

博物館教育の黎明①──愛知県商品陳列館と産業

国家の政策と博物館教育との緊張関係を軸とする優れた歴史記述である伊藤寿朗「日本博物館発達史」は、日本で最初期の教育博物館である東京教育博物館に触れている。同館は教育用具5000点、動植物・鉱石標本15000点、教育図書9000点に外来者用研究室と図書室を備えて1877(明治10)年に開館した、自然科学の実物教育をおこなう施設だった。しかし教育令制定後の急速な近代教育制度の整備にともない、学校教育補助施設として規模を大幅に縮小され、廃館同様となる(伊藤寿朗・森田恒之編著『博物館概論』学苑社、1978年、97-98頁)。

一方、同館の所蔵資料は帝国博物館に移されたが、当時の帝国博物館は文部省→博覧会事務局→内務省→農商務省と所管を盥回しにされた挙句、最終的に宮内省の所属となる。そして殖産興業を目的とした産業関連の陳列をやめ、古器旧物の保存に方針を転換する。近代国民国家の整備にともない、天皇制の裏づけとなる歴史・美術資料の収集と展示が求められていたからである(同、99頁)。こうした明治政府の方針と嚙み合わず、最初の国立教育博物館構想は挫折する。

だが、産業振興もしくは教育を目的とする博物館をつくろうとする者は、政府以外にも官民さまざまにいた。本展の講演会に招かれた三宅拓也による研究が指摘する通り、明治期には全国に膨大な数の商品陳列所や物産館が建設される(『近代日本〈陳列所〉研究』思文閣、2015年)。商品陳列所とは現在の博物館の原型のひとつであるが、その性質はやや異なり、その土地の産物や工業機械を紹介することで地域の産業の振興を図る施設だった。本展の主役である愛知県博物館もまた、そうした陳列所のひとつである。

もっとも、商品陳列所の大多数は、商品の見本を見せて販売するだけの施設となり、現在の意味で博物館と呼べる教育的な機能を有していたのはごくわずかだったという。そのなかで、大正期に大阪府立商品陳列所と並んで評価されたのが愛知県商品陳列館だった。

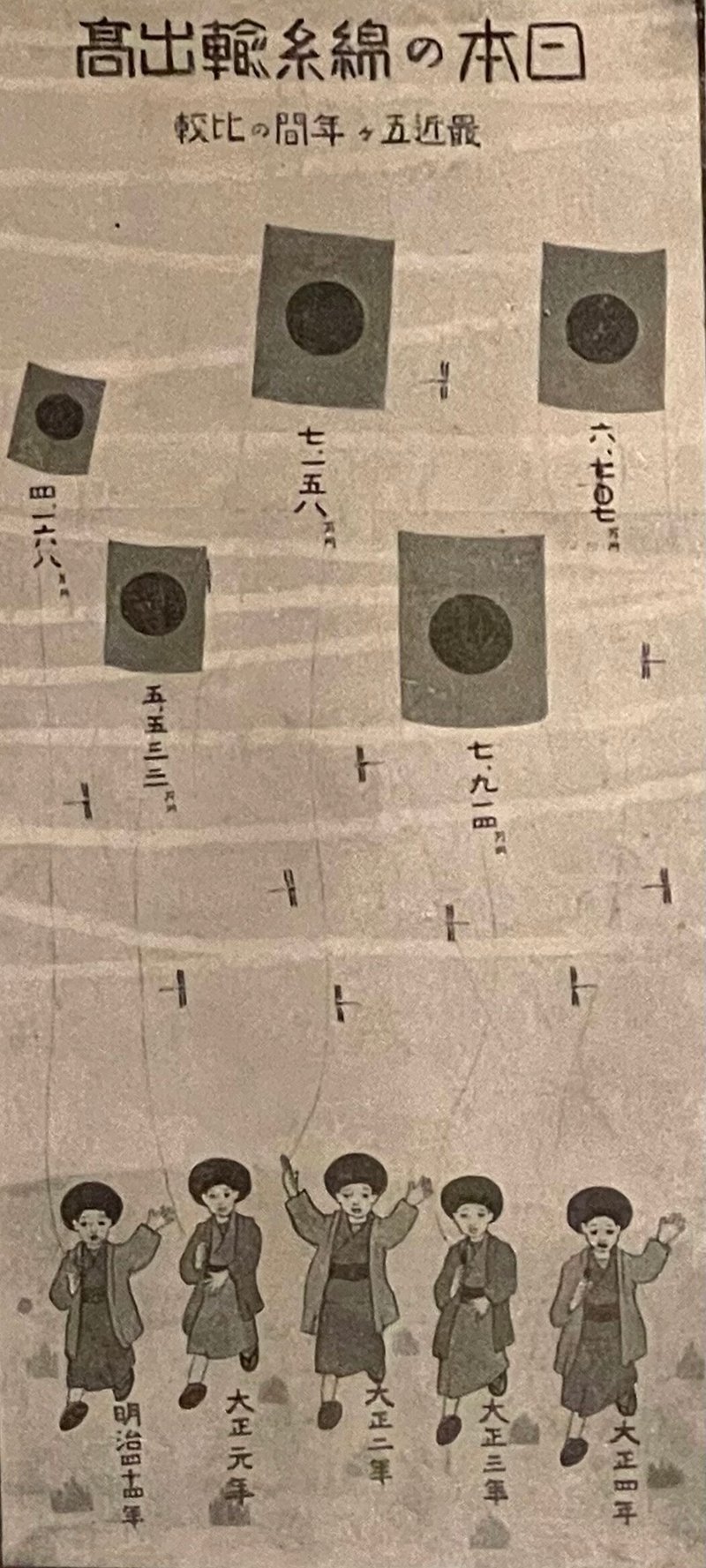

愛知県博物館は1907(明治40)年に改築が決定され、1910年に愛知県商品陳列館と改称して再開館する。このときに館長に着任した山口貴雄が主導となり、産業機械の動態展示(『近代日本〈陳列所〉研究』509頁)や国内外の製品といった実物教育のほか、統計データをこどもでも理解できるよう見やすくした図表や、世界中の商工業に関する情報を紹介する冊子の発行など、斬新な教育手法を次々と打ち出した。

愛知県芸術文化センター愛知県図書館蔵

愛知県芸術文化センター愛知県図書館蔵

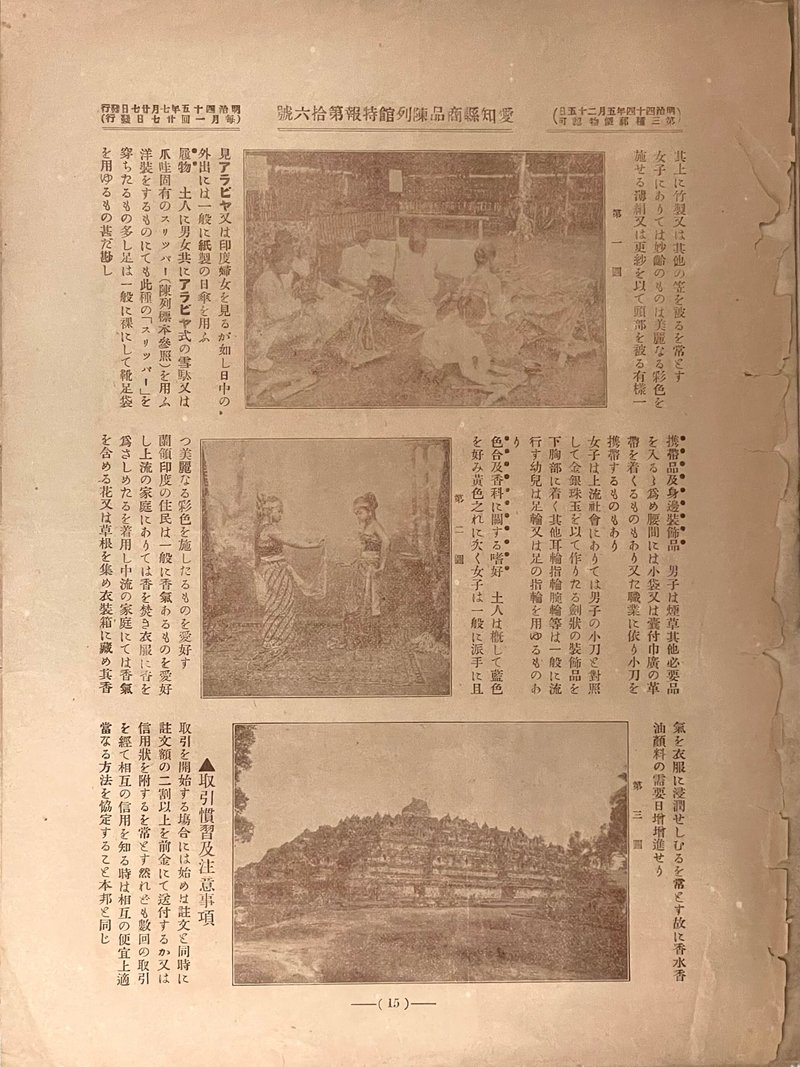

本来、商品陳列所は殖産興業を目的とした施設である。実態は商品即売所になっていたとしても、もとは地域の産業振興を目指した教育機関を理念としていた。愛知県商品陳列館はそこから一歩進んで、産業振興にとどまらずこどもの教育にも力を入れ、さらには美術展覧会や衛生博覧会、婦人博覧会の会場となるなど、幅広い知識を伝える教育の装置として機能したのである。

博物館教育の黎明②──愛知県教育博物館と自然科学

展覧会は愛知県博物館(愛知県商品陳列館)のコーナーに続いて、愛知教育博物館を紹介する。アイヌの生活品のような民俗・人類学資料と、植物由来の生薬標本、腊葉標本、動物の頭骨標本等の自然史資料が並んでおり、この空間が本展で最も“博物館的”な印象を与える。

学習院大学史料館蔵

学習院中・高等科蔵

愛知教育博物館は、前述の通り1892(明治25)年に愛知県博物館と同じ大須に設立された私立博物館である。解剖学者の奈良坂源一郎が中心となって運営していた。民間主導で運営し、財源の多くも寄附金で賄っている。展示資料は自然史関連のもので、設立趣意書では書物偏重の教育に対する実物教育の重要性を訴えている(加藤詔士「宣伝ビラ『愛知教育博物館設立趣意書』をめぐる考察」『名古屋大学博物館報告』30号、2015年、3頁)。

1881(明治14)年に愛知医学校に赴任した奈良坂は、近世後期に水谷豊文、伊藤圭介らが所属した本草学サークルの嘗百社に出席していた。同社にはのちに教育博物館の出品者となる坂崎親成も参加している。また1886(明治19)年には有志が博物標本を持ち寄る浪越(なごや)博物会が発足し、奈良坂もその一員だった。浪越博物会は自分たちの標本の展示会をひらき、これが愛知教育博物館設立の契機となる。

近世尾張の嘗百社による本草学はオランダ語文献の解読にも積極的で、当時の西洋で先端的な植物分類学の知識を有していた。彼らの学術は東アジアの本草学に軸足を置いているため、明治以降の植物学者の目には多くの限界が映ったに違いないが、それでも西洋の植物学の速やかな摂取には伊藤圭介らの業績が大いに貢献したはずである。奈良坂は大学東校(東京大学医学部の前身)の出身ではあるが、愛知に移ってからこうした地元の博物学サークルとの交流を持った。日本の近代博物館の発展は必ずしも西洋・東京中心で進んだのではなく、近世以来の地域の知が寄与していたといえよう。

しかし、愛知教育博物館は1901(明治34)年、資金難に濃尾地震の被災が重なった影響で閉鎖する。館の経営と所蔵資料は尾張徳川家に譲渡され、明倫中学校附属の自然史博物館として再出発した(徳川義宣「明倫博物館──尾張徳川家の経営した博物館」『金鯱叢書』14輯、1987年)。所蔵資料は関東大震災の被害で標本類を焼失した学習院に1926(大正15)年寄贈され、現在も保管されている。

殖産興業から始まった日本の近代博物館は、愛知においては山口貴雄や奈良坂源一郎といった人物によって、産業と自然科学の実物教育機関として発展する。教育の効果は得てして見えにくいものだが、当地の科学知識の普及に少なからず奉仕したはずである。また、現在でこそ愛知県は総合博物館を持たないが、愛知教育博物館の資料が学習院に残っているように、明治の人びとが築いた知的財産は今も継承されている。

おわりに──陳列と展示

展示の形式と内容に分けて、「幻の愛知県博物館」について考察してきた。ところで、ここまでなんの注釈もなく「展示」という言葉を用いてきたが、「商品陳列所」という名称からもわかるように、明治大正期には「陳列」はあっても「展示」はなかった。会場にある文献資料を読んでも、みな「陳列」の語を使っている。明治初期に刊行されたフランス法の翻訳書には物を人の見えるところに置くほどの意味での「展示」の用例が見られるが、博物館の間では普及しなかったようである(「墜落シテ人ノ害トナル可キ物又ハ悪気ヲ発シテ人ノ害トナル可キ物ヲ家屋ノ前ニ展示シ或ハ抛擲セシ者」翻訳局訳『仏蘭西法律書』下巻、印書局、1875年、1325頁、国立国会図書館蔵)。

「陳列」と「展示」の語史の検討は展覧会評の枠を外れるので別稿に譲るが、大まかに言えば、当時の「陳列」が現在の「展示」に近い意味で使う語彙であったらしいことは推測できる。現代のミュージアムにおける展示の内実は多様かつ柔軟であり、厳密に定義するのは難しい。ただ、現在の日本語で「展示」に対して「陳列」と言うとき、否定的な意味を込めている場合が多い。特定の意図に従って物品を配置するのではなく、漫然と並べるだけの行為を指して「陳列」と呼ぶ。

ところで、本展が解説テクストを最小限に抑えて資料の特徴を見せることに特化していることについては、すでに述べた。このことを裏返せば、企画者自身が資料から意味を引き出していない、つまり資料を陳列しているだけと言えるかもしれない。しかしこれも繰り返しになるが、いったん物の歴史背景を脇に置いて、物そのものを見せることもまた展示の一種と呼べるはずである。そしてこのような展示こそ、博物館よりも美術館が得意とする領域だろう。

愛知県美術館で博物館史の展覧会をひらいた意義はここにある。現代博物館の資料と展示を美術館に移すことで、物の見方を転換してみせたのである。美術であれ自然史であれ、資料から導き出される意味はひとつではなく、見る角度によって異なる解釈が生まれる。本展は、どんな物もこうした解釈多様性にひらかれていることを改めて示したのである[2]。

・旧字は新字に改めた。

・見出し画像提供:愛知県美術館

・特に注記がない画像は筆者撮影

[1] 日本語の博物館・美術館と西欧のミュージアムとの概念上のズレについては、松宮秀治が以下のように述べている。「「美術館」という概念は、西欧のミュージアム機能が分化した一部分に対応するだけの概念であって、ミュージアム概念全体に対応するものではない〔中略〕ミュージアムという概念が日本語において「博物館」と「美術館」に分極してしまったことによって、ミュージアムという巨大な束概念、統括概念がもつ内包領域を全体として理解する方向を閉ざしてしまった。つまり、その各部分の機能のみを御都合主義的に切り取ってしまう方向に進ませてしまった。たしかに、西欧のミュージアムという概念は分割可能なユニット概念であるが、またそれと同時にきわめて広領域を包括する概念でもある。つまり「ミュージアム」とは、それぞれの個別的な機能を独立させる一方で、無限に細分化していこうとするものに対して、一定の概念枠を与えようとする統括概念である」『ミュージアムの思想』白水社、2003年、9-10頁。

[2] 「幻の愛知県博物館」の直前に開催された「近代日本の視覚開化 明治──呼応し合う西洋と日本のイメージ」もまた、絵画等の視覚資料を提示する企画ではありつつも、展示物の大半が神奈川県立歴史博物館の所蔵資料だった。偶然とはいえ、愛知県美術館は博物館の資料を中心とする展覧会を続けておこなったわけである。

幻の愛知県博物館

愛知県美術館

2023年6月30日(金) - 8月27日(日)(終了)

https://www-art.aac.pref.aichi.jp/exhibition/000403.html

安井海洋

1991年愛知県生。常葉大学等非常勤講師。美術批評、日本文化史研究。専門は明治期の印刷・製本技術からみる美術と文学。主な著作に、「美術にとって小説とは何か——伊藤正人「小説の美術」について」(『レビューとレポート』46号、2023)、「見ることのメカニズム——宮川淳の美術批評」(人文書院「批評の座標」2023年 、「書物の自然主義——新潮社刊徳田秋聲『黴』の判型と本文レイアウト」(近日公刊予定)など。

レビューとレポート第52号