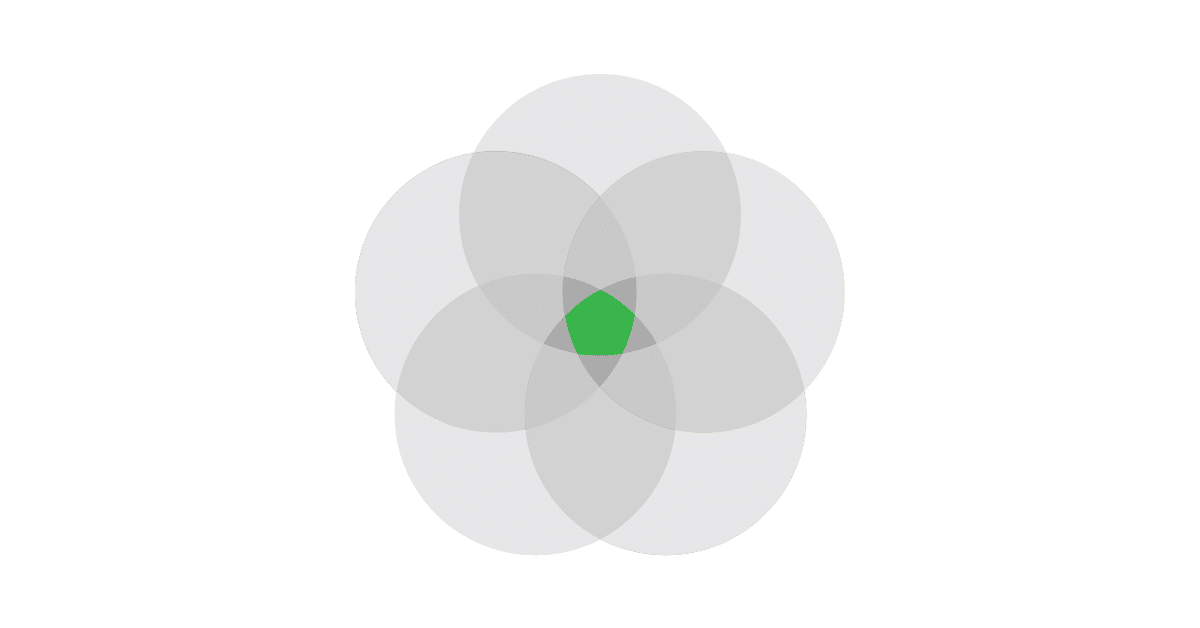

ベン・ダイアグラム

以前書いた記事、「服がない」には思いがけずたくさんの反響をいただいた。

サトちゃんのひとことによって書いた記事。

読んでくれたサトちゃんからも

「私だけじゃ、なかったんだ~」

という声が届いた。嬉しかった。

読んでもらえて、受け止めてもらえて、喜んでもらえる。

さらにそれをコメントや感想などで言葉にして届けてもらえる。

これは、文章を書いたものにとって望外の喜びだ。

体験や経験。

感じていることや、悩んでいること。

苦しみや喜びや悲しみ。

人間として生まれたからこそ感じる喜怒哀楽を、私たちは「自分だけのもの」と思いがちだ。

一方で、それを分かち合いたいと願う心もまた存在する。

同じ体験をしても感じる心は違う。

違う体験をしても同じことを感じる。

似ているけれど、ちょっとズレていたり。

温度に少し、差があったり。

どんなに親しくても齟齬は起こるし、どんなに遠くに住んでいて会ったことが無くても、ぴったり同じだ、と感じることもある。

だいたい結婚相手だって、どういうわけか、お互いにしてほしくないことをしたり、してほしいことをしなかったり、長年いっしょにいたって「心ひとつに」は、難しい。

私たちは、いつもどこかで、「共通項」を探している気がする。

そんなとき、ふと思い浮かぶのが、ベン図だ。

ベン図(ベンず、もしくはヴェン図、英: Venn diagram)とは、複数の集合の関係や、集合の範囲を視覚的に図式化したものである。イギリスの数学者ジョン・ベン (John Venn) によって考え出された。

数学的な細かい事情はこの際置いておいて、こんな図を「ベン図」という。

もとは、オイラーの図をもとにしているという。

(丸が重なることが無くてもいいのが

オイラー図だそうです。

広義にはこれをベン図として扱うこともあるそう)

ベンにゆかりの深いケンブリッジ大学のゴンヴィル・アンド・キーズ・カレッジには、ベン図を描いたステンドグラスがある。

世界は、ベン図の万華鏡のようなものなのかもしれない。

「服がない」は、「50代以降の(特に女性の)ファッションの悩み」という、とても狭い範囲を扱ったものだった。

おそらく、これに共感の気持ちを抱く人は、女性が多く、年齢も比較的高く、似た経験をしたり、同じ気持ちを感じたことがある人が多いと思われる。または、目にしたものの中に、興味や関心を持つきっかけがどこかにあった人。

逆に言えば、その集団の枠以外の人は、どうにもピンとこないということが起こるだろう。

ベン図の重なりがなくても、たとえば試着室の不満とかアンミカさんとかにフックを感じる人もいるかもしれないが、50代以降という集合でも肉体管理に余念がなく、洋服選びに悩んだことがない人もいるだろうし、「女性の更年期とか言われてもコンプライアンス的に理解は示したいがちょっと苦手分野」と感じる人もいるかもしれない。

今まさに若い時代を生きている人たちにとっては、遠い話だと思う。

30代を生きている時は自分がさほど若いと思わなかった。

50代からみれば30代は相対的に若い。

今の私も、もっと年齢を重ねた方からしたら若い。

でも当時私は30代はもうトシだと思っていて、語学を勉強するには遅すぎる、仕事をやり直すのも遅すぎる、と、なんでも遅すぎると思っていた。

30代も後半ともなれば、いよいよ、出産のタイムリミットが近づいてきていると思い込み、焦っていた。

「服がない」の冒頭で紹介したロングスカートのお話。

30代半ばの私は、英会話クラスメイトの50代女性と、会話全体があまり噛み合っていなかった。

彼女は落ち着いた物腰の、上品なご婦人だった。

仮にサトウさんとしておく。

サトウさんは決して流暢ではなかったが自然な英語を話す人だった。

かたや30代に入ってから英語を勉強し直した私は、正直彼女にとってレベル的にはお話にならないクラスメイトだった。

英会話教室は基本英語オンリーがお約束だったので、クラスで私たちは先生を挟んで質問に答え合うくらいしかしていない。

英語にレベル差があるから、余計に当たり障りのない話題が多かった。

しかし、英語という共通項があったために、レッスン中はそれなりに話が弾んだのだ。

教室を出て、日本語で話すとなって、とたんに話題に事欠いた。

当時の私には、50歳という年齢が、まだずっと先の遠い話に思えていた。

だからそのときも、仕事の話などはまだよしとしても、成人間近の子供の話や、その年齢特有と思われる話などは正直興味がわかなかった。いままさに妊娠出産について悩んでいるのに、子育てがほぼ終了した女性に共感することは、やはり難しかった。

サトウさんが気を悪くしないように、気を遣った会話をするのが精いっぱいで、どれが「最適解」なのかを、考えながら話をしていたように思う。

世代間ギャップというのは、古今東西、日常的に存在する。

エジプトの粘土板に「今時の若い者は」と書かれていたというのは有名な話だ。世代をまたいで理解し合うというのは、国境を跨ぐくらい、難しいものだ。

子供の頃は学年が違うだけで、学年の違うフロアに行くことも、先輩に話しかけることも容易なことではなかったし、部活という、まさにベン図の重なりがあっても、先輩後輩の壁は大きかった。

30代と50代、たかだか20年ほどの年齢差だとしても、そこに親しみが湧くためには、幾度となく共通項を確認する作業が必要になる。

あのときはきっと、サトウさんも困っていたのだろう。

気を遣われていたんだなと今になって気づく。

そしてあちらも少しの疎ましさを感じていたのだろう。

でも、サトウさんは奥ゆかしかったのか面倒だったのか、質問にはソフトに受け答え、私の話にはにっこり笑っていらした。

「あなたも50になればわかるわ、年を取るってことは、こういうことなんだから」…などとは言わなかった。

だからロングスカートについても、ふんわり謎だけを残して話が終わったのだ。

サトウさんのような方ばかりではなく、いつ何時も、自分の子供のように踏み込んで接してくる方もいて、思い返すと、若い時に自分が「傷ついたな」と思うときの発言者は、かなりの確率で「上から教えてあげる」タイプの年輩者だった。

有難い教えもあったが、大きなお世話もあった。

逆もまた然り、なのだろう。

年上になってみると、年下の部下の言動に失望することもあるし、年下の友達からの言葉だからこそ、傷ついてしまうこともある。

わたしは、無意識にもサトウさんを傷つけてしまってはいなかったか。

結局は、想像力なのかもしれない。

人間は生まれてから死ぬまでを俯瞰して生きられないので、自分が生きてきたぶんでしか、物事をみることができない。

昔は、若さとは客観的な事実より、個々人の主観的なものが多分に大きいと思っていた。若くて老成したような人もいるし、年をとっても気の若い人、子供のまま大きくなったような人もいる。

でも、肉体が教えてくれることも沢山あると、徐々に知った。

40になるとこうなるのか、50になるとこんな風に、というのは、身をもって体験して初めて知ることばかりだ。

その実感を若い時に想像するのは難しい。

いや。難しかった、と今なら思う。

今回私は「世代」を中心にこれを書いたが、ある条件を設定すれば、すぐに沢山の集合が生まれる。

国、肌の色、文化文明、信教、信条、政党、貧富、ジェンダー、…

関心を寄せることと想像力と思いやり。

これから先ますます、生きるのに、不可欠だと思う。

たとえ重なり合う部分がなかったとしても、学べることも多い。興味を持って歩み寄り、想像力と思いやりがあれば、思いがけないところに、共通項が発見できるかもしれない。

せっかく同じ星に同じ人類として生まれてきたのだ。

集合の、最初の枠は、誰もが同じ。

お互いにすべてを理解しあうことなどできないのだから、自分と異なる価値観の人を排除するのではなく、せめてどこかにある小さな重なり合いを探す努力はしたい、と思う。そしてできる限り、重ならない部分の違いをも味わい、尊重できるようになれたら、と願う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?