「記憶」の非対称性が生む苦悩が感情を揺さぶるー『トッケビ』脚本構成についての考察

韓国ドラマ「トッケビ」は最高視聴率20%超えの人気作品。

「愛の不時着」にその記録を塗り替えられるまでは、tvNチャネル歴代視聴率1位の座に君臨していたドラマだ。

この作品は俳優陣が素晴らしいだけでなく、何より脚本が面白い。また、制作にすごくお金がかかっていると思われ、ファンタジードラマにありがちな陳腐さがない。というか、むしろ壮大だ。

この「陳腐さがない」というのは現実離れしたストーリーの場合非常に重要で、それにはよく練られた脚本が欠かせない。事実、ファンタジーが苦手な私だが、この作品はあっという間に完走してしまった。特に最後の3話は涙が止まらず。

ここでは、「トッケビ」の脚本の構成、そして物語のキーでもある「登場人物たちの記憶」を軸に、この作品に感情を揺さぶられる理由ついて考えてみたい。

1.全てはラスト3話のために(ドラマの構成について)

以下に簡単なあらすじを。

武臣キム・シン(コン・ユ)が不死身のトッケビとなってから、900年以上もの年月が過ぎた。孤独に生きてきた彼は命を終わらせること望んでいるが「永遠の命」から解放される方法はただ一つ、「トッケビの花嫁」がトッケビの胸に刺さっている刀(トッケビの花嫁にしか見えない)を抜くこと。

花嫁を探して世界を彷徨うトッケビは、ある時、霊感を持つ高校生ウンタク(キム・ゴウン)が「トッケビの花嫁」だと気づく。そして二人は恋に落ちる。しかし、愛する男の命を終わらせる運命のウンタクと、自分が消滅しなければ花嫁に危険が及ぶことを知るトッケビはその宿命に翻弄される。

まずは、ドラマの構成について。

全16話のうち13話までは、ラスト3話のために作られた壮大な前振りと言える。

実際のところ、ラスト3話でこの物語を鑑賞する上で使うべき感情(涙)のすべてを使った。

主役のトッケビとウンタクについて描かれている内容をざっくり説明すると、

【1話から13話まで】

▪︎キム・シンがトッケビになった経緯とトッケビの宿命、トッケビの花嫁の役目について

▪︎ウンタクの生い立ちと運命について

▪︎トッケビと、「トッケビの花嫁」であるウンタクの出会いと二人の恋愛

▪︎ウンタクと出会ったことで「この世」に未練が出るトッケビ

▪︎「刀を抜く(花嫁にしかできない)=トッケビの命を終わらせる」という宿命に翻弄される二人

▪︎愛するウンタクを守るために彼女に刀を抜かせ、自ら消滅するトッケビ

【14話から16話(最終回)まで】

▪︎ウンタクを想うあまり、「命を終え安らかに眠ること」よりも「天国でも地獄でもない閉ざされた場所で孤独に生きる」ことを選択するトッケビ

▪︎一方で、トッケビの消えた世界では、「神の配慮」によって人々の記憶からトッケビに関する記憶が消滅

▪︎ウンタクの心の叫びがトッケビを「この世」に呼び戻すが、記憶のないウンタクはトッケビが誰だかわからない

▪︎ついにウンタクが全てを思い出す

▪︎二人は結ばれるが、今世での幸せは長く続かず

と、こんな感じ。

トッケビの胸に刺さる刀が抜かれる前(13話まで)と後(14話以降)では、物語の様相がガラリと変わる。

13話までに積み上げてきた二人の関係性が視聴者の共感を勝ち取り、それがピークに達したところで状況一変という展開。つまり、13話までの長〜い前振りが、温かく幸福なものであったからこそ、14話以降に待ち受ける劇的な環境変化に感情が揺さぶられるという構成だ。

そして、その転換のキーとなるのが「記憶」だ。

2. 記憶の非対称性が生む「苦しみ」が、観る者の感情を揺さぶる

ここで、主要登場人物の記憶の推移について整理したい。

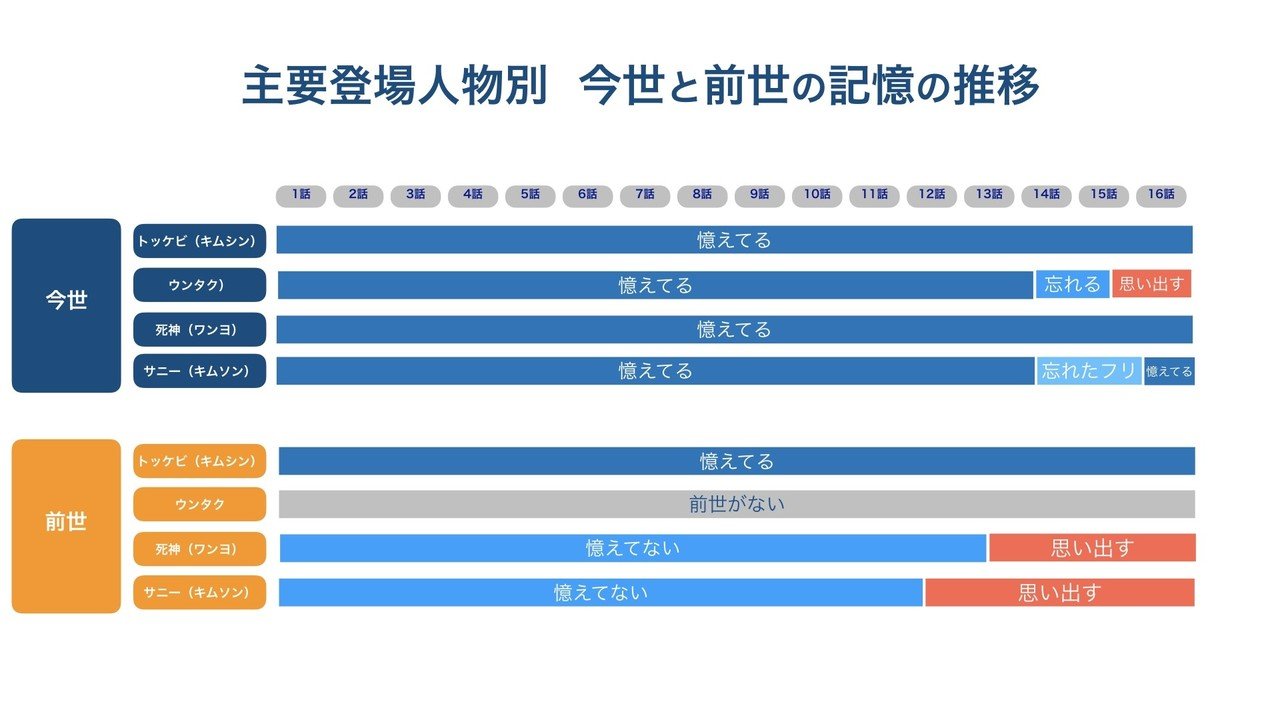

この図は彼らの「今世」と「前世」の記憶の推移をエピソードごとにまとめたものだ。

物語中、一貫して全ての記憶のがあるのはトッケビだけ。

ウンタクには前世がはないが、トッケビの消滅と共に、神によってトッケビに関係する記憶を失っている(14話〜15話にかけて)。

(この記事では割愛するが、キム・シン(トッケビ)と因縁がある「死神」と「サニー」もドラマの主要登場人物。彼らは物語後半(12話と13話)で前世の記憶が蘇る)

たとえば、登場人物双方の記憶が対称の場合、つまり双方が「憶えている」、あるいは双方が「憶えていない」場合には感情を揺さぶられる事象は起きにくい。

双方が「憶えている」場合であれば共通認識があることで記憶に行き違いがなく、無駄な悲劇を生まないからだ。(記憶の内容によってはそれ自体が悲劇を起こす場合があるが、ここで言う「無駄な悲劇」とは違う)

また双方が「憶えていない」場合も同様で、どちらも「憶えていない=知らない」ので問題の起きようがない。

一方で、「憶えている人」と「憶えていない人」がいる場合、つまり記憶の非対称性が存在する場合、「憶えている人」は「憶えていない人」の態度や言動に苦しめられることになる。

そう言う意味では、物語全体を把握し「憶えている人」側にいる視聴者も同じ。「憶えていない」登場人物(ウンタク)を前に、動揺し、感情を揺さぶられる。

さて、トッケビとウンタクで言えば、彼らの記憶に非対称性が生じるのは14話から15話にかけて。

神によって消されてしまったウンタクの記憶は、トッケビと共に過ごした温かな記憶だ。トッケビが天国でも地獄でもない場所で孤独に彷徨うという険しい道を選んだのは、ウンタクと再開するためであるにも関わらず、当のウンタクにはその記憶はないという悲劇。13話まで積み重ねてきた二人の想いを知る視聴者は、トッケビと同じ目線でせつなさと苦しみを共有し、涙することになる。

この「記憶の非対称性」が生む苦悩や悲しみ、そしてせつなさは、たとえばアルツハイマーを患う主人公を描く映画やドラマなどを想像するとわかりやすいと思う。忘れられた側の苦しみは考えただけでも胸が痛む。それと同じだ。

つまり、「記憶の非対称性」が生む苦悩は視聴者の想像力を容易に掻き立て、そして感情を揺さぶる源となっている。

3. 「記憶を持ち続けること」と「失うこと」、それぞれの苦悩と幸せ

人は忘れる生き物だ。

全てを鮮明に憶えていては生きづらいし、場合によっては自分に都合よく記憶を修正することもある。

この、時には邪魔になる「記憶」だが、それを「持ち続けること」または「失うこと」で起きる苦悩は何だろう。

・記憶を持ち続けることで「忘れることができない」という苦悩。

・記憶を失ったことによる「思い出せない」という苦悩。

簡単に言えばこの二つだ。

ちなみにトッケビの場合、900年以上記憶を持ち続けていることで苦悩している。特に悲しみや苦しみの記憶を忘れられないのが辛い。また、不死身の彼は死によって記憶をリセットすることもできない。

「忘れることができない」という苦悩がそこにはある。

一方で、14話以降のウンタクは「自分が何を忘れてしまったのかわからない」という得体のしれない苦しみに苛まれる。こちらは「思い出せない」という苦悩。

この二人どちらの苦悩がより重いのか。

逆に、「記憶を持ち続けること」とあるいは「失ったこと」による幸せは何か。

・記憶を持ち続けることによって、自分が何者で、どんな人生を生きてきたかを知っている幸せ。

・逆に、記憶を失ったことにより真っさらであること、あるいは忘れたい辛い経験を「憶えていない」という幸せ。

考え方にもよるがどちらも納得感のある幸せだ。

いずれにしても「記憶を持ち続けること」「失うこと」の苦悩と幸せは表裏一体。どちらが良いなどとは簡単には言えない。

ただひとつ言えることがあるとすれば、「記憶」は生きた証だということ。

たとえそこに辛い記憶が含まれていて、忘れてしまいたいと思ったとしても、記憶を失うことは生きた証を失くすこと。

様々な経験、数々の選択の結果が今の自分を創り上げたとするのなら、その過程の記憶がなければ、やはり何か不完全だ。

4. 「運命」にどう対峙するか

ここで少し、この物語のもう一つのキー「運命」について考えたい。

この物語では、記憶を消すというリセット技は「神の配慮」でなされるが、「運命」については「神」の言葉として、こう説明される。

神は問う者であり 運命は私からの質問だ

答えは 自ら求めよ

深い…

そして、これに象徴されることが14話以降の物語を動かしている。

それは「希望」だ。

神の言葉は「運命は自分の力で変えられる」ということの暗喩であり、つまるところ、投げかけられた「運命」から逃れることはできなくても、その運命をどう切り開いていくは、運命を投げかけられた側の問題ということを示唆している。

たとえば、トッケビとウンタクに課せられた運命は残酷だ。

愛するトッケビの命を終わらせることがウンタクの運命。

そして、それを受け入れ、この世から消える(無に化す)ことがトッケビの運命。

しかし、トッケビは「無」になる道を選ばず、再びウンタクの前に姿を現すことができた。これは自分の手で運命を切り開いた結果。

それがつまりは「答えを自分で求めた」ということ。

運命と言えば、絶対的なものを想像する。

「人間の力ではどうすることもできない」というイメージがそれ。

しかし「抗えない運命」という言葉が放つ絶望感より、「運命に立ち向かう」というポジティブな態度に人は心を動かされる。

「運命」だから仕方がないとあきらめるのではなく、望む結末を自分の力で手に入れることができるという「希望」こそが重要なのだ。

残酷な運命に翻弄される登場人物を描くこの物語にも、「希望」がその根底に流れている。だからこそ、作品全体を前向なエネルギーで包むことに成功しているのだと思う。

5. ファンタジーだからこそ、ルールと秩序が物語を引き締める

この物語は、現実から乖離した世界のお語、つまり「ファンタジー」であることは前述のとおり。

この、「ファンタジーの世界」においては、「ルール」と「秩序」がとても重要だ。

この物語でも、トッケビや死神の能力が行使できる条件、ウンタクがトッケビを召集する方法、その他諸々のルールが設けられ、それらが明確に示されている。

また、トッケビだけが持つ「未来予知能力」、死神だけ持つ「手に触れた人の前世が見える力」など、各々の能力の守備範囲も明確で、お互いのテリトリーを侵害することなく秩序が保たれている。

ファンタジーにありがちな「なんでもありで、ついていけない」ということにならないのはこれらのおかげ。つまるところ、ルールと秩序が綿密に練られていること、要するに脚本がしっかりしていることが物語を引き締めていると言える。

さて、「トッケビ」の脚本家のキム・ウンスクは「愛の不時着」の脚本家パク・ジウンと並ぶ韓国ドラマ の人気作家。

「トッケビ」以外にもいくつか彼女の作品を観たが、壮大な設定、練られた脚本、そして独特で深みのあるセリフが特徴だ。

また、シリアスなストーリーの中にバランスよく散りばめられるコミカルな場面の表現が秀逸。

この物語でも、トッケビと死神の間に芽生えた友情や、代々トッケビの家臣であるユ家の跡取り息子ユ・ドクファ(ユク・ソンジェ)との掛け合いがコミカルに描かれる。それによって、重い宿命を背負ったトッケビと死神の親しみやすい一面が表現され、視聴者は彼らのシリアスとコミカルのギャップにコロリとやられてしまう。

空想の世界を描くのは創作の中でも特に難易度が高いと思うのだが、「トッケビ」はエンターテイメントとして楽しめるだけでなく、観る者の心を揺さぶり、また、印象に残るドラマだと思う。

そして、脚本の重要さを改めて感じさせる作品でもある。

トップ画像:tvN「トッケビ」公式サイトより引用

http://program.tving.com/tvn/dokebi

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?