読み手の理解を導く「レイアウト力」/vol.2

伝えたいことは伝わらないと思え

「私がここまで考えたから、わかってくれるはず」

クリエイティブを制作しながら、こんな風に思ったことはありませんか。リクルート在籍20年、若手編集者だった時代、お恥ずかしながら私はこう思っていました。今更ながら反省です。クリエイティブコンサルタント&編集ディレクターとして独立して5年、今では研修講師も行なっている私が、悟ったこと。ここにおとずれてくれた皆さんだけに、はっきりお伝えします。このように考えている限り、あなたの思いは他人に伝わりません。

なぜでしょう。

主語が「私」だからです。「私」目線で発信している限り、相手にはなかなか伝わりません。主語は、受け手である「相手(読者、カスタマー、顧客など)」であるべきなのです。

「私」目線から「相手」目線に変えて考える、「相手」にはなれないので、「相手」の目線を想像しながら試行錯誤する、それでも伝わらない(面白くない)ケースなんてザラ、が実態です。

このように考えると、「伝えたいことは伝わるはずだ」でなく「伝えたいことは伝わらない」と捉えたほうが正しいと思いませんか。

初めから「伝えたいことは伝わらない」と自覚する。だからこそどうするかを考える。この方が近道だと思うのです。

「伝わるレイアウト」をどう考える?

企画を生み出し、構成が整ったら、いよいよレイアウト考えます。

構成要素(文章・写真・図・イラストなど)をレイアウト(構成要素ををどのように配置するかの指示書。手書きでもOK)として描いていくわけですが、常に目線は受け手であることが重要です。

「相手」が、求めている・理解しやすい・面白くて惹きつけられる表現とは何か? 常に「相手」目線で考えることをクセづけてみてください。その上で、「レイアウト」の考え方を志向ステップとして整理してみましょう。

◎今回の内容

・「レイアウト」を考えるのが苦手な方へ。その「原因」を考える

・「レイアウト」を考えるときの「必要項目」と「思考ステップ」

・<おまけ1> 覚えていて損なはない「レイアウトパターン」

・<おまけ2> やって損はない「レイアウト確認」行為

◎対象としている方

・雑誌・WEBなどの編集コンテンツや、広告制作に携わるスタッフ(編集スタッフ・制作スタッフ・企画営業など)で、経験1〜3年くらいの方

・企画を誌面・画面ラフに落とすのが苦手な方

・なかなか自分の考えが形としてまとめられない方、視覚化するのが苦手な方

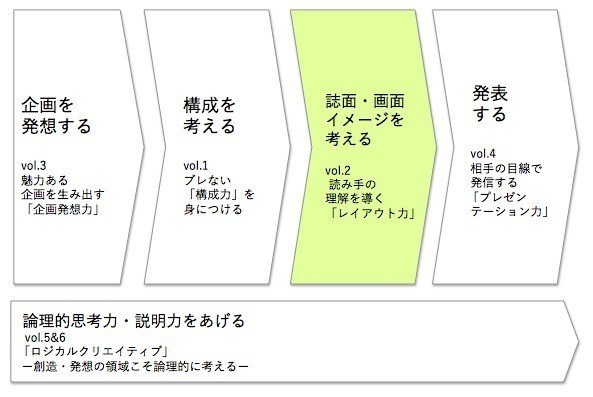

◎今回の位置付け

企画を発想し、発表する(承認をもらう)までを一連の業務の流れとした場合、「レイアウト力」は、考えた「構成」を可視化させるというステップとして位置付けています。

■「レイアウト」を描くのが苦手な「原因」を考える

「レイアウトをおこすのが苦手」という話はよく聞きます。ここでは、どんな状態だと「レイアウトを考えにくい状態」に陥るのか、考えられる原因をあげてみます。

・企画の目的・狙いがはっきりしない

何を伝えたいのかわからない、何のために掲載するの整理できていない、など。

・企画ターゲットがわかっていない

誰向けの企画か設定されていない、狙っているターゲットをつかんでいない、など。

・企画の柱が「みえていない」、もしくは「ない」

「企画の柱=企画のウリ・読者価値(を意味する私の造語)」が設定されていない、もしくはみあたらず、企画の魅力がわからない、など。

これらは全て、そもそも論。「レイアウト」を考える前に、設定していなければならない内容です。あなたが企画発案者で「レイアウトが描くのが苦手」という場合は、まず「企画目的」「企画ターゲット」「企画の柱」など、「レイアウト」を考える前提の情報(「構成考案」時に設定すべき情報)を見直してみましょう。「レイアウト」を描く場合、構成要素の配置や判断基準は、すべてこれらに基づいてきます。

「レイアウト」を考える際の前提となる、構成考案時に設定すべき情報は、『ブレない「構成力」を身につける』としてまとめていますので、こちらを参照ください

また、編集者とデザイナーなど、企画を考える担当とレアウトデザインを考える担当の方が別で、分業制になっている場合などは要注意。「こんな内容でレイアウトラフをおこして」という作業依頼にとどまってしまい、肝心な「何を・誰に・なぜ伝えたいのか(構成考案時に設定すべき情報)」などを伝えていない、ということはありませんか。これでは「レイアウトが描けない状態」に陥ってしまいます。あなたがレイアウト依頼者の場合は伝達の工夫、あなたがレイアウト作成者の場合は伝達依頼をするなど、お互い指摘し合う努力をしてみましょう。

■「レイアウト」志向ステップ 〜レイアウトを考える際に必要な3+5項目〜

<レイアウトを考える際の「前提情報3項目」>

レイアウトを考える際に、まずは前提情報を整理します。これらがおさえられていないと「レイアウトが考えにくい状態」に陥ってしまいます。この状態でいきなりレイアウトラフを考えると、後々つじつまが合わなくなり、やり直しになるだけ。まずは以下の観点で整理しましょう。

1.「企画目的」「企画ターゲット」「企画主旨」

「なぜ」「誰に」「何を」の部分。何を掲載したいのか、それはなぜなのか? 誰向けの企画か? などを整理。ターゲットは、ペルソナ(人間像)まで明確にしておくと、具体的なレイアウトをイメージしやすくなる。

2.「企画展開」

「どうやって」の部分。どのような展開で企画を伝えるのか、ページ展開・起承転結(四部構成)・序破急(三部構成)などにまとめる。

3.「企画の柱」

「企画のウリ=読者価値」を意味する私の造語。企画の魅力は何かを整理。この魅力が伝わる「レイアウト」でなければ意味なし。

これらは、のちのちレイアウトの判断基準となる重要な要素になってきますので、「レイアウト」を考える前に整理します。人に説明できる程度の短文に文章化できていることが理想です。まどろっこしい長文になってしまうとしたら…まだ考えがまとめきれていない状態ではありませんか? 自分の考えをまとめるだけでなく、上司・編集長など承認をもらうため、または関連スタッフとの連携をスムーズにするためにも、ぜひ要約した文章にまとめておきましょう。

「レイアウト」を考える際の前提となる、構成考案時に設定すべき情報は、『ブレない「構成力」を身につける』としてまとめていますので、こちらを参照ください

<レイアウトを考える際の「思考ステップ5項目」>

いよいよ!上記3項目がまとまったらレイアウトを考えます。その手順を5ステップにまとめます。

ここから先は

¥ 600

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?